La Mujer, querido Watson: Viaje literario a Londres

No hay ninguna rama de la ciencia detectivesca tan importante y tan descuidada como el arte de trazar pasos.

(Sherlock Holmes)

Mi nombre sigue siendo Watson, pero Londres ya no es la misma ciudad de entonces. Durante muchos años había sido un lugar de aventuras, amistad y misterios. Callejones envueltos en niebla espesa como sopa de guisantes, asesinatos brutales, enigmas en la calle de los Panaderos, medallas al valor, elegantes gabardinas, victorias legendarias, bombardeos, herretes de diamantes, cruces de amor en mitad de la City, torres siniestras, trenes misteriosos y nuestra amistad inmutable como el tiempo medido por el Big Ben. Hasta que ella apareció de nuevo.

«Mientras, lejos, en Bohemia, una historia de amor terminaba, como casi siempre, con un corazón roto y unas cuantas fotografías almacenadas en el disco duro del portátil»

Baker Street es ahora un museo atiborrado de objetos y gente. Por eso se alojaron en Montague Street, en el corazón de Bloomsbury, porque allí comenzó todo; cuando un joven Holmes, sentado en la sala de estudio iluminada por las primeras lámparas eléctricas de Europa, se entretenía en tratados de huellas en el yeso y cenizas de cigarros, mientras lejos, en Bohemia, una historia de amor terminaba, como casi siempre, con un corazón roto y unas cuantas fotografías almacenadas en el disco duro del portátil. Yo escribí aquella historia, no lo olvido. Hoy los imagino riendo a carcajadas, desnudos en la cama victoriana del Montague on the Gardens Hotel, recordando aquello.

—Watson nunca habría entendido mi pasión por ti, Irene. Por eso se me ocurrió aquella historia: tú desaparecías, Bohemia respiraba tranquila sin escándalos a la vista, y yo era derrotado por primera vez en mi vida. Elemental.

«Les gustaba pasear temprano por ese templo atiborrado de fragmentos del mundo»

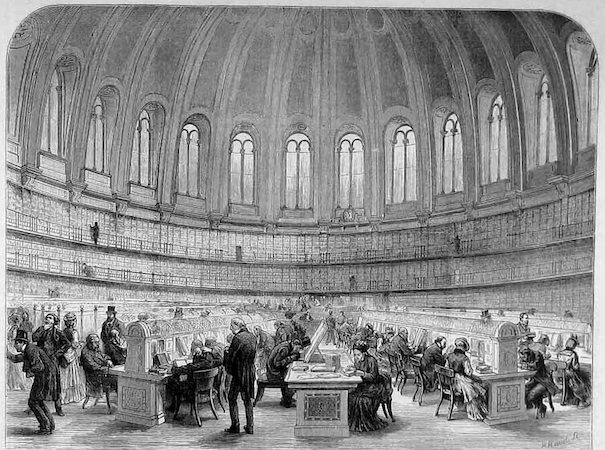

Las mañanas luminosas de junio eran siempre una tentativa de verano. Pero no había que dejarse engañar por las apariencias, porque el clima de estas islas cambia constantemente, como si solo hubiesen leído a Heráclito. Las nubes comenzaban a cubrir la bella cúpula de cristal del British Museum, así que aceleraron el paso. Les gustaba pasear temprano por ese templo atiborrado de fragmentos del mundo antes de que los turistas en masa rompiesen la magia, cuando el silencio permitía reconocer los objetos acumulados en la verdad de su historia: momias resecas en sarcófagos dorados; sacerdotes asirios en interminables filas ceremoniales; leonas heridas; hermosos dioses griegos; piedras negras como enigmas; blancos trozos del Partenón; un extraño ajedrez vikingo encontrado en una playa escocesa; serpientes aztecas turquesas como el Pacífico; la armadura solitaria de algún valiente ronin; y en el centro de todo, aquella biblioteca cubierta por un perfecto cielo neoclásico.

Luego tomaron un taxi. El amplio espacio interior les permitía continuar lo que, de alguna manera, quedaba suspendido en la habitación. La mujer desnudó uno de sus pies de uñas barnizadas de rojo sangre para acariciar con la seda de las medias el pantalón de su amante sin dejar de mirarle a los ojos. Él le sonreía como solo lo vi hacer aquella tarde que encontró, en un polvoriento anticuario de Tottenham Court Road, su adorado Stradivarius.

«Al pasar de largo por Turnbull & Asser sin ni siquiera mirar su escaparate comprendí finalmente que Holmes se había enamorado de verdad»

Comenzó a llover con suavidad cuando bajaron del coche. Cruzaron en transversal bajo la elegante Piccadilly Arcade en dirección a Jermyn Street. Charlaban animados sin prestar atención a los escaparates, como si aquellos carísimos objetos estuviesen allí solo para servirles de escenario. Una breve parada frente Benson & Clegg me hizo dudar, pero cuando vi aquel beso interminable y clandestino deduje que no se detenían allí para admirar las bonitas corbatas a rayas en representación de los regimientos. Continuaron su camino dejando atrás los pequeños templos del bespoke más exclusivo, que en otros tiempos habían hecho las delicias de mi compañero. Al pasar de largo por Turnbull & Asser sin ni siquiera mirar su escaparate comprendí finalmente que Holmes se había enamorado de verdad, pues él adoraba esas camisas que habían vestido a medida la vida elegante del Gran Gatsby o de James Bond, por no hablar de aquel seductor pijama masculino de la condesa de Hong Kong. Sin embargo, al llegar a la sombrerería Bates, entraron decididos. Al poco, bajo la lluvia que empezaba a arreciar, él salió con un sombrero de gabardina de ala corta y ella con un fedora azul oscuro casi negro. Se detuvieron un momento, justo bajo la ventana de la casa de Newton, y volví a ver en los ojos de mi compañero aquella mirada:

—Eres la cosa más linda que hay bajo un sombrero en todo el planeta.

Caminaban del brazo bajo la lluvia hacia Piccadilly. A esta temprana hora y en esa dirección no podían ir más que a un lugar. Efectivamente, iban a cazar. Declinaron la elegante belleza de Maison Assouline y la popular Waterstones, entrando en Hatchard’s, flanqueados por el león y el unicornio. Los libros requieren su tiempo, y por eso me senté a esperarlos en el jardincillo de Saint James Church. Al terminar mi café, el sol volvió a asomar tímidamente. Al cabo los vi pasar con un par de bolsas y tomar un taxi hacia el sur.

«Eni ponto oleto, le dijo ella sonriendo. Los griegos siempre supieron definir con extraordinaria exactitud estas cosas»

A esa hora, Borough Market permanecía tranquilo. Cruzaron inadvertidos entre cocineros de todas las razas atareados en los preparativos de sus takeaways, bajo los arcos del ferrocarril del London Bridge, envueltos en el humo de las samosas chaat y los fish and chips. Charlaban animados, cogidos por la cintura, por las orillas del Támesis.

—Ahí tienes el viejo Globe —dijo ella—. Todos se hacen fotos, compran souvenirs o aguardan pacientes su turno de acceso, pero muy pocos se paran a escuchar las voces que aún resuenan en el centro de su círculo.

—Supongo, bella mía —dijo él guiñándole un ojo—, que solo podemos oírlas aquellos que estamos hechos de la misma materia que los sueños.

Cerca de allí, atracado como atracción turística, aquella mole acorazada había sido uno de los barcos más potentes jamás construidos por la Marina Real; un auténtico veterano de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea.

—Es el H.M.S. Belfast —dijo Sherlock pensativo, casi en un susurro—. Los barcos valientes, como algunos hombres, deberían perderse en el mar.

—Eni ponto oleto —le dijo ella sonriendo—. Los griegos siempre supieron definir con extraordinaria exactitud estas cosas.

—Por eso eres La Mujer, amor mío. Y lo serás siempre.

«Su filete Wellington era casi tan conocido como Trafalgar Square, y mucho más frecuentado»

Al otro lado de puente, invisible por los rascacielos de cristal, se esconde St. Katherine Docks Marina, un lugar extraño, silencioso, casi mágico en mitad del alboroto de la ciudad. Tomaban una cerveza en el Dickens Inn apoyando los pies en las barandillas de metal mientras oían el tintineo de las drizas al chocar contra el palo mayor de los veleros del pequeño puerto.

Les divertía imaginar que el viejo Joseph Conrad cruzaba la línea de sombra para venir a sentarse junto a ellos recordando sus días de mar y viento, cuando la juventud le hacía creer que todo aquello no era la vida, sino solo una aventura.

La intermitente lluvia les daba un respiro. “Te invito a un lunch en el Savoy”, le dijo ella. “Te lo cambio por una cena en el Ritz”, le contestó él. Reían ambos, divertidos. Se estrecharon las manos muy serios, como duelistas anacrónicos que aguardan la oportunidad del siguiente asalto. Realmente Conrad los habría tenido como amigos.

«Have you brought your tie with you? Si no es así, puede pedir una en el guardarropa, sir«

El Savoy rebosaba de comensales, y no sin razón. Su filete Wellington era casi tan conocido como Trafalgar Square, y mucho más frecuentado. Esperaron bebiendo un Bloody Mary en el mítico Beaufort Bar. El pavimento ajedrezado y decó estaba cubierto por una capa brillante de polvo de estrellas derramado allí durante décadas por una lista interminable de inmortales; desde Sarah Bernhardt a Marilyn Monroe; pasando por Marlene Dietrich, Mary Pickford, Al Jolson, Cary Grant junto con Virginia, la primera de varias esposas. Tallulah Bankhead, John Wayne, Ava Gardner y Frank Sinatra (antes, durante y después de su matrimonio), Vivien Leigh, los hermanos Marx, Laurel y Hardy, Bob Hope, Sophia Loren y Gina Lollobrigida, luciendo sus vestidos de gala para el punto álgido del festival de cine italiano. La delicadeza musical se abría paso también en sus suites, donde descansaron su talento Giacomo Puccini, Maria Callas, George Gershwin, William Walton, Bob Dylan y Los Beatles.

Casi de puntillas por entre una multitud de fantasmas, abandonaron aquel lugar, deseando regresar a la soledad de su cuarto con el cartel de “No molestar” colgado durante horas en la puerta. Enredados y felices, habrían dado cualquier cosa por no tener una mesa reservada, pero un compromiso era un compromiso, aunque fuese con el maître desconocido del restaurante de un hotel. Se vistieron con prisa de enamorados, besándose con urgencia en cada trozo de piel que el otro iba cubriendo con ropa. Llegaban al restaurante tan solo un par de minutos después de la hora. Chaqueta oscura y camisa blanca él; satén azul y espalda descubierta ella. La chica de la puerta los miró desde el atril de reservas. Olían a sexo y a amor. Sin mover un solo músculo de la cara les preguntó en un impecable Queen’s English casi susurrado: Have you brought your tie with you? Si no es así, puede pedir una en el guardarropa, sir.

Holmes la cogió de la mano. “Me haces descuidar mis obligaciones sociales. Ven, ten necesito para elegir una maldita corbata”.

«Ella fue testigo de uno de los gestos más inolvidables y seductores que jamás recordara haber visto nunca en un caballero»

La corbata era ancha, anticuada, en tonos marrones. Digamos que no era un modelo que encuentres con facilidad en Charvet o Marinella. Pero gracias a aquel suceso, ella fue testigo de uno de los gestos más inolvidables y seductores que jamás recordara haber visto nunca en un caballero: usando como improvisado espejo el cristal de la caja de un extintor de pared, las piernas un poco flexionadas para encuadrar el reflejo, en pocos segundos se ató la corbata moviendo con agilidad los brazos fuertes de pugilista, reproduciendo los giros hasta conseguir un nudo pequeño, estrecho, acomodado a su cuello masculino. Se volvió hacia ella con unos ojos verdes sonrientes y divertidos, fuera de tono en el envarado Ritz, pero absolutamente coherentes con la elegancia de aquel hombre con aspecto de muchacho irreverente y cosmopolita.

Aquella noche ella lo amó como nunca, y a la mañana siguiente él insistió en llevarla a la National Gallery. “Tenemos algo importante que hacer allí”, le dijo sin más explicaciones. Se pararon frente a La Batalla de San Romano.

«Al día siguiente tomó un avión, interponiendo la interminable lluvia londinense entre ambos»

—Hemos perseguido juntos las tres batallas de Uccello en París, Florencia y Londres, amándonos durante años entre las lanzas y el misterio. Esa unión nos hace únicos e invencibles, bella mía; con este cuadro se cierra nuestro círculo. Cásate conmigo —le dijo, ajustando en su dedo un anillo.

Ella miró aquella piedra brillante y singular sin responder y luego le besó dulcemente. Al día siguiente tomó un avión interponiendo la interminable lluvia londinense entre ambos.

Poco a poco, la normalidad retornó al 221 B de Baker Street, pero Sherlock no dejaba de buscarla. Un día llegó hasta nosotros la noticia de un extraño caso que, a pesar de todo, mi amigo rechazó con firmeza: un manuscrito robado, un club de admiradores de Dumas y unos diabólicos asesinatos. Alguien dijo que la habían visto mezclada en todo eso junto a un cazador de libros en España y que, aunque con el pelo más corto y vistiendo tejanos y zapatillas de tenis, sin duda era ella. Ninguna otra mujer en el mundo podría lucir en su dedo anular un inconfundible y magnífico Carbunclo Azul.