Ricardo Bada: La traición a Manuel Puig

Una de las cosas que hago más a disgusto es la crítica de libros, cuando se trata de hacerlo por encargo, no por impulso personal espontáneo, como en pasadas ocasiones con los Apuntes parlamentarios del periodista español Víctor Márquez Reviriego, o con El tesoro de los quimbayas del profesor colombiano Pablo Gamboa Hinestrosa. Y no me gusta criticar libros por encargo porque los buenos los quiero leer de principio a fin sin verme obligado a interrumpir la lectura para ir anotando impresiones y detalles que me sirvan luego al escribir la crítica.

Pero si no me gusta criticar libros por encargo es, sobre todo, porque los malos, en cuanto me doy cuenta de que son malos, y eso nunca es más allá de la página 20, 30 ó 50, sencillamente los abandono sin terminar de leerlos… exceptuando justamente el caso de que haya contraido el compromiso de hacer su crítica. Porque en ese caso, por un deber elemental de ética profesional, debo leerlos hasta el final. Hasta el amargo final. Apurando las heces del cáliz, para decirlo con una imagen que era muy del gusto de las generaciones anteriores a la mía: incluso a la mía.

Lamentablemente debo decir que los redactores que me envían libros para criticar suelen tener un olfato infalible para crearme nuevos enemigos entre los autores. Rara es la vez que me solicitan críticas de libros que valgan la pena, y desde luego cuentan con mi sinceridad insobornable, que me obligará siempre a escribir lo que pienso del libro, incluso cuando es malo (o así me lo parece) y el autor es amigo mío. Dicho sea de paso, eso ya me ha costado varias amistades, pero es lo que yo me pienso: si una amistad no soporta la crítica de un libro, ni era amistad ni valía la pena. Un talentoso escritor colombiano, me dijo alguna vez algo que me conmovió: “A mí me alegra cuando me dices que un libro mío te gustó, pero es porque sé que si no te hubiese gustado me dirías que no te gustó, es decir: que cuando me elogias, sé que eres sincero y no lo haces por cumplir. Por lo menos contigo, sé a qué carta quedarme”. Y ojalá todos pensaran como él, pero son pocos.

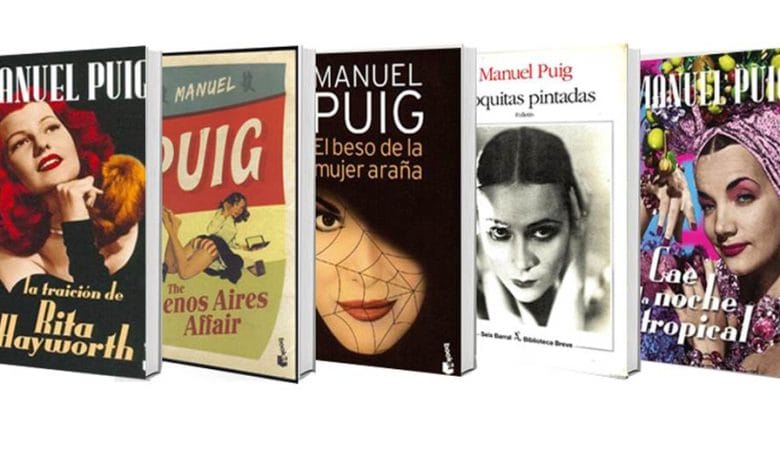

Una de las veces que el encargo de reseñar un libro me cayó como una losa sobre los hombros fue, hace años, con la biografía entonces recién aparecida de Manuel Puig, el grande y malogrado escritor argentino, el autor de La traición de Rita Hayworth y El beso de la mujer araña. La biografía se titula Manuel Puig y la mujer araña, y su autora es una estadounidense, Suzanne Jill Levine, quien fue traductora de Puig al inglés.Y lo que debo decir al respecto es que el libro, en vez de titularse como se titula, debiera haber hecho referencia a otra novela del pobre Manolo y titularse La traición a Manuel Puig.

Al cabo de la extenuante tarea de meterse este libro entre pecho y espalda, a uno le queda la sensación de que la autora y la editorial desperdiciaron un tiempo enorme y dilapidaron una reserva forestal. Todo hubiera sido más fácil, para ellos y los interesados en la vida y obras de Manuel Puig, si hubiesen codificado el material íntegro en un banco de datos o en un CD–Rom para consultas en la computadora.

Aunque la verdad es que no puede imputársele la culpa tan sólo a la autora ni a la editorial. La lista de agradecimientos del libro se lee como si fuera el canon de créditos de uno de los últimos largometrajes de Stanley Kubrik: por lo tanto es permisible la sospecha de que al menos uno solo, uno, uno solo nomás, de los agradecidos, debiera haber tenido el coraje o la clarividencia de decirle a la autora que este libro –como libro– es una traición a Manuel Puig. Y es que hay una generación, a la cual, según todas las evidencias, parece pertenecer Suzanne Jill Levine, que no ha leído las biografías de Stefan Zweig ni tampoco las de André Maurois.

Hélas! Pues el pecado mayor, la traición a Manuel Puig que significa este libro, se comete al transformar en un texto generador de puros bostezos lo que fue una materia prima vital apasionante y divertida. El lector digamos académico, universitario, quizás goce con él de un ágape a cuyo lado las bodas de Camacho y el festín de Baltasar desciendan a la categoría de sancocho recalentado en un boliche de barrio. Pero el lector de a pie, como usted y como yo, tendrá que ponerse al final en manos de un ortopeda de acrisolada experiencia para que le reencaje la mandíbula. Y hacer luego una cura de rehabilitación releyendo María Antonieta o Disraeli, de los ya citados Stefan Zweig y André Maurois, respectivamente.