Picasso, una relectura

Picasso modificó la forma de entender la realidad en Occidente, porque presentó una realidad que no estaba hecha de objetos. Las cosas, parecen decirnos sus cuadros, no son como creemos que son ni se ven como creemos verlas.

I. NATURALEZA MUERTA CON MANDOLINA

El 8 de abril de 1973, en el diario del profesor Adriaan van Hovendal, se corresponde con el día 18 del mes germinal según el calendario de la Revolución francesa que el profesor Van Hovendal adapta a sus fines particulares en una isla del mar del Norte, donde este comparte una cabaña con un joven: Sander, su jeune sauvage de l’Aveyron. “Escuchamos en la radio que Picasso ha muerto. Tenía 91 años.”

Ese día no escribe nada más; sin embargo, a lo largo de su minuciosa relación el profesor Van Hovendal va sembrando, aquí y allá, observaciones muy agudas sobre la obra de Picasso. La obra y la figura de Picasso. El día 21 de germinal, por ejemplo, anota: “Een herinnering: París, 1947. Un vislumbre, un atisbo al pasar de Picasso dentro de los Deux Magots, frente a una botella de Perrier, sentado a una mesa, el cabello, ya gris, echado a través de su calva en un último peinado desesperado. Pero ahí estaba…” Una reminiscencia –eso significa precisamente la frase en holandés–; estamos en 1973, y el profesor Van Hovendal está recordando una escena ocurrida en el 47, en el París posterior a la guerra, cuando él era presumiblemente un joven de veinte años. Porque los protagonistas de este cuaderno son el joven aprendiz y el maestro maduro, que aprenden el uno del otro el arte complejo de vivir armónicamente; aquel con la ansiedad y la conciencia exacerbada de los deseos de su cuerpo y este con la tranquilidad y la erudición que le han proporcionado años de incansable lectura y aislamiento. Picasso arroja su sombra a lo largo de todo el relato, convirtiendo el apunte reiterado en un ensayo penetrante sobre el arte moderno, su eclosión, su clímax y su final definitivo ya avanzada la década de 1970. Pero el arte moderno no es la principal preocupación del profesor Van Hovendal, sino la naturaleza muerta, su historia y sus derivaciones en el campo de la literatura, discernibles estas últimas en un pasaje de un cuento de Joyce, “Los muertos”, y en un poema de Keats, para no hablar de un pasaje de “La caída de la Casa Usher” de Poe, donde se encuentran no solo abundantes libros dispuestos sobre la mesa de un escritorio, sino el instrumento musical indispensable para la consolidación de una naturaleza muerta: una guitarra o una mandolina.

Guy Davenport, el autor que se mezcla en las disquisiciones del profesor Adriaan van Hovendal, expande en su libro sobre naturalezas muertas el perímetro de esta forma argumentativa:

Una mesa en su propio espacio íntimo, un instrumento musical que se ha dejado a un lado, un libro o una partitura, un periódico, una pipa, un tazón de fruta, un busto, generalmente clásico: así ha sido la naturaleza muerta tradicional durante los últimos quinientos años. El instrumento musical revela afinidades versátiles de época en época. En su sentido más arcaico es la lira de Orfeo, así como el busto es, arquetípicamente, la máscara de Dioniso en el origen del drama. Los dos juntos son el actor y la música convocando a los muertos para que estos hablen en un escenario.

En un ciclo de naturalezas muertas que pintó en la ciudad de Juan-les-Pins, en el sureste de Francia, Picasso se concentró en el tema de los instrumentos de cuerda que reposan sobre una mesa. En Mandolina y guitarra (1924) aparecen sendos instrumentos sobre la mesa, uno en forma horizontal, otro en forma vertical. En medio de ambos se encuentra una estructura de color negro (que podría tomarse asimismo por una oquedad en el espacio) que recuerda un florero. A un lado del florero hay unos frutos (presumiblemente tres manzanas). La mesa está recubierta por un mantel en cuyo estampado se adivinan claramente estrellas: el cielo estrellado sobre la mesa y, abismándose en su centro, la vibración de la mandolina y la guitarra. Si trasladamos nuestra mirada hacia la izquierda, en un mismo plano compositivo se mira a través de una ventana, abierta a la inmensidad de un cielo azul en el cual se desplazan unas nubes blancas. Y todo el conjunto se encuentra contenido en una habitación, que más que una habitación parece un paisaje mental donde los objetos se presentan a la percepción en una sucesión simultánea: mandolina, guitarra, sombras, mantel, estrellas, franjas, ventana, nubes, azules, mosaico de color mamey, puerta, alfombra, todo a punto de mezclarse pero, al mismo tiempo, todo ocupando un lugar determinado en el espacio de la tela. Lo único que permite la ilusión de que las cosas se van sucediendo frente a nuestra mirada es el discurso, porque todo está ocurriendo simultáneamente frente a los ojos de nuestro entendimiento.

En una composición aún más arriesgada que pertenece a este mismo ciclo, Naturaleza muerta con mandolina (1924), el pintor crea la sensación de un continuo formal geométrico, donde los objetos anteriores han desaparecido casi del todo: ya no hay mesa, ya no hay ventana, ya no hay piso, solo una mandolina sugerida por su mínimo contorno; ya no hay planos ni perspectiva ni el afán de simular los espacios tridimensionales de una proyección mental. En un solo plano, el mantel estrellado, el azul del cielo, la mandolina, las cuerdas de la mandolina, incluso la vibración que produce el instrumento se integran en un patrón único, donde los colores y la delimitación de las formas geométricas se suceden progresivamente dentro de un discurso no lineal sino simultáneo. El discurso verbal tiene la necesidad imperiosa de hacer enumeraciones y seguir un orden, pero el discurso pictórico puede eludir esa sucesión para crear la sensación de un continuo que puede ser aprehendido en su totalidad y no en la enumeración sucesiva de sus partes. La partición cubista, que en su pintura posterior Picasso hará extensiva al rostro, variando incluso la lógica decimonónica de la carnación, se volverá así una crítica demoledora en contra de la categoría retiniana de la pintura que encontró en Velázquez, y en la formulación especular de Las meninas (1656), su momento culminante.

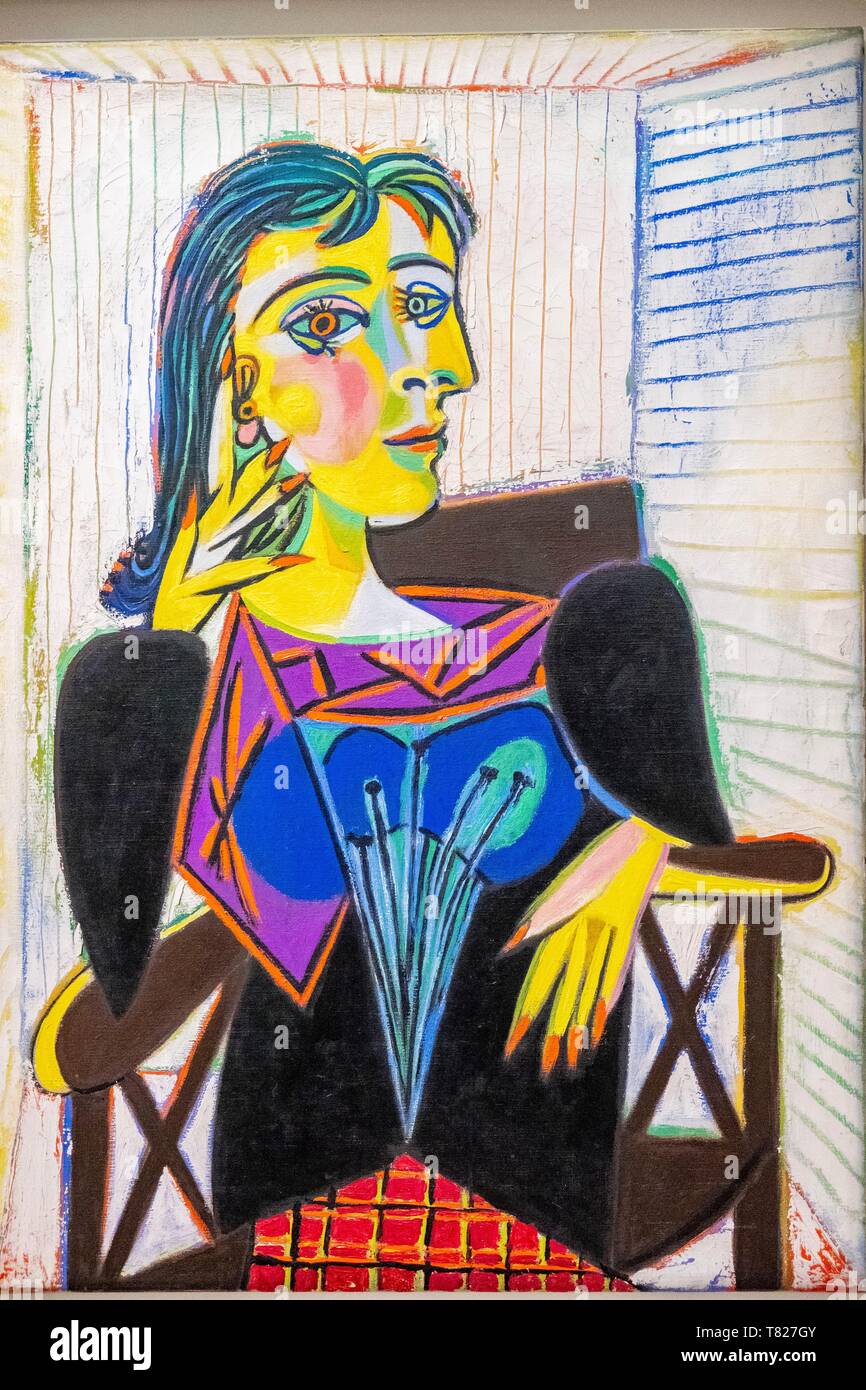

II. RETRATO DE DORA MAAR

Desde hace dos mil años, el budismo tibetano nos ha mostrado que las cosas no son como creemos que son y que la realidad es un continuo dinámico e interactivo. Y ha ido más lejos, al decirnos que la realidad no está formada por cosas. Si la realidad no está formada por cosas o por objetos, ¿entonces qué es la realidad? Para los grandes yoguis de la India y el Tíbet, la realidad es un velo o una serie de velos, que producen la sensación engañosa de la fijeza y la solidez. Y nuestra mente se debate entre los polos de lo absoluto y lo relativo, a menos que estemos dispuestos a meditar sobre la vacuidad inherente a todo lo que es, a lo que suponemos que está ahí, pero que ahora mismo ha dejado de estar.

Con Velázquez, y su pincelada proto-impresionista que aparece en sus paisajes del natural inspirados en su visita a los jardines de la Villa Médici hacia 1630, las nociones de transparencia y solidez comienzan a desvanecerse en la historia de la pintura en Occidente. En Las meninas, el pintor mismo parece consciente de que el mundo que está recreando no es otra cosa sino una proyección de su mente; una proyección genial si se quiere, pero una proyección al fin y al cabo. Desde muy joven, Picasso sintió recaer sobre sus hombros la responsabilidad de saberse el pintor más talentoso de España y, por qué no, el pintor más talentoso y penetrante de su siglo. Siempre se miró en los espejos de Velázquez, pero no en el sentido más narcisista del término, sino en un sentido crítico. Las cosas no son lo que creemos que son y, es más: las cosas no se ven como creemos verlas. De hecho, cuando un rostro se nos presenta a los ojos, vemos el fondo contra el cual se recorta la silueta de la cara y vemos un ojo izquierdo, uno derecho, una oreja, una nariz, el pelo, la boca, el cuello, el hombro derecho, la corbata, el cuello de la camisa, el hombro izquierdo y en milésimas de segundo, por medio de una operación mental prodigiosa, acomodamos lo abigarrado del conjunto a un modelo previo de rostro, fondo y vestido. En los retratos de Picasso la luz es una propiedad del color y la sombra se proyecta a capricho a menos que se considere su función en la escala de los valores tonales y el contraste.

Así sucede con el Retrato de Dora Maar, de 1937, donde la figura se encuentra en un habitáculo tridimensional, simulado por una serie de líneas verticales y horizontales de color amarillo y azul sobre un fondo blanco. La figura, que ocupa un primer plano, termina confundiéndose con el asiento de la silla. La figura carece naturalmente de piernas y de pies, ya que el torso se pliega con la silla, de igual manera que los brazos y los codos se confunden con los brazos del mueble; y, por debajo de estos, aparecen los cuadritos rojos que sugieren un piso de mosaico. ¿Estamos o no estamos adentro de una recámara? Tal es la pregunta que pudo haber reverberado en la mente de los primeros espectadores del retrato de Dora Maar. Picasso habría respondido, con el ingenio que le era característico, que por supuesto que se trataba de un cuadro. Y nada más. Un cuadro que se había desprendido por completo de la ilusión de los espacios tridimensionales que había constituido el propósito principal de los pintores del Renacimiento y del Barroco en Italia, Flandes y los Países Bajos.

Pero la crítica a la realidad que había emprendido Picasso desde su descubrimiento del cubismo, hacia 1907, no era de carácter filosófico sino pictórico y era por tanto una manera de desmontar los mecanismos a través de los cuales vemos y percibimos la realidad. La realidad, tal y como se manifiesta a través de estos cuadros y en estos periodos particulares de la obra picassiana, no está hecha de objetos. En estos cuadros, el espacio tridimensional ha sido erosionado por medio de un tratamiento irónico de la perspectiva y de los elementos que tradicionalmente asociamos a nuestras nociones de espacio y memoria. Su tratamiento de la figura y el rostro se resuelve en un todo abigarrado y continuo.

III. PRINCIPIOS DE ABRIL DE 1973

En una ocasión, se le presentó un problema a un monje budista que pasaba por las almenas de un templo en las que ondeaban unos banderines. ¿Qué es lo que ondea?, le preguntaron, ¿los banderines o el viento? A lo que el monje respondió: Lo que ondea no es ni el viento ni los banderines sino la mente.

De igual manera podríamos decir que lo que constituye la ilusión del espacio y las jerarquías –políticas, sociales y familiares– en un cuadro como Las meninas no es en última instancia la realidad o la mente del artista que proyecta sobre la tela la ilusoria tridimensionalidad de esa realidad, sino la mente del espectador que la recrea y analiza. Por primera vez en la historia de la pintura occidental, Velázquez volvía necesario el instrumento de la glosa para la comprensión cabal del acertijo que plantea su lienzo.

En el retrato de Dora Maar, donde el pintor se halla liberado de las formulaciones fosilizadas en las que pudo haberse convertido el cubismo analítico de cuadros tan asombrosamente buenos como el Retrato de Ambroise Vollard o la Muchacha con mandolina (1910) si hubiese seguido en esa dirección, el pliegue del asiento que se ha fusionado con el torso de la figura parece mecerse con el aire inexistente de un salón también inexistente. Pero lo que se mece no es la silla ni el aire sino la mente, diría Picasso, quien modificó la forma de entender la realidad en Occidente a partir del asombro que sigue provocando su obra. ~