María José Solano: La Española, comencemos por el principio

Durante los casi diez años que estuve vinculada laboralmente a la Real Academia Española, fui elaborando un cuaderno de apuntes personales de lo histórico y lo cotidiano. Tenía conciencia de estar en un lugar singular y nunca dejé de sentirme privilegiada por ello. Con todas aquellas notas y el trozo de biblioteca personal que había logrado reunir adquiriendo libros específicos del tema, decidí hace un tiempo escribir una breve Historia de la RAE; la mía, hecha con mis lecturas, mi mirada y toda aquella experiencia.

El próximo 2025 se cumplirán los 300 años de la muerte de don Juan Manuel Fernández Pachecoy Zúñiga, octavo marqués de Villena, fundador y primer director de la RAE. No es mal momento para que estos textos vean la luz en una publicación zendiana por entregas. Las publicaciones saldrán los jueves, que es el día elegido por los académicos para reunirse en pleno desde la fundación de esta institución.

Bienvenidos, zendianos, a los “Los jueves de la Academia”.

*******

Antecedentes académicos

Durante los siglos del Renacimiento se recuperaron el estudio y la admiración por el pasado griego y romano, lo que incluyó, entre otras cosas, la celebración de tertulias informales donde se trataban temas de arte, cultura y ciencia al estilo de aquella casa de Atenas propiedad de Akademos (de ahí su nombre) a la que Platón solía acudir para charlar sobre filosofía, recordar a Sócrates y pasear con sus discípulos. Italia, por consiguiente, fue la tierra donde surgieron las primeras academias, y ya en el siglo XVI se conocían un gran número de ellas, con unos nombres increíbles: los Linces, los Humoristas, los Intronati, los Durmientes, los Inflamados, los Innominados, los Escondidos, los Obstinados, los Insensatos, los Caliginosos, los Oscuros, los Ardientes, los Ociosos (a la que acudieron carismáticos personajes españoles, como el conde de Villamediana, soldado, poeta y amigo de Lope de Vega) y muchas más. De entre todas destacó la Accademia della Crusca, “del salvado” en español. El salvado era el desecho de la molienda del trigo en los molinos, y de ahí la metáfora académica: los de la crusca querían eliminar las impurezas de la lengua. De hecho, el emblema era (y es) el frullone, el instrumento que se utilizaba para separar precisamente la harina fina del “sucio” salvado. La sede de esta academia no podía estar en otro lugar más que en Florencia, pues en origen estos crusconi se habían unido con la finalidad de recopilar el vocabulario de las obras de los tres grandes escritores florentinos: Dante, Petrarca y Boccaccio. Con dicho proyecto lingüístico, y casi por divertimento, la brigata dei crusconi, como se hacían llamar, estaba creando las bases del primer diccionario de una lengua moderna.

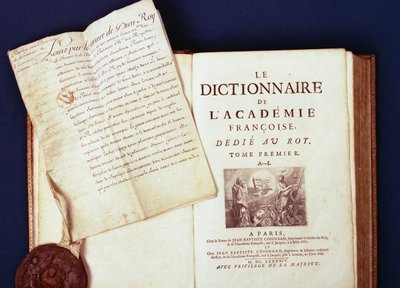

Diccionario de la Academia Francesa

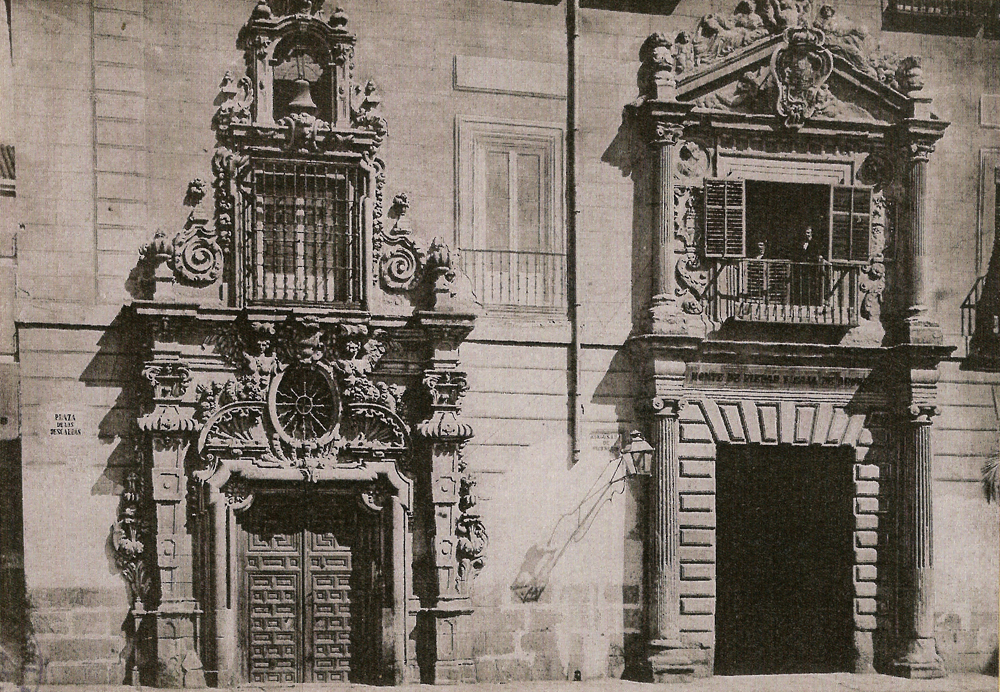

Palacio del Marqués de Villena

En Francia la moda eran los salones literarios en las casas de los grandes señores, y fue en una de ellas, la de Conrart, poeta y secretario del rey Luis XIII, donde se generó el grupo inicial de la Académie Française. Pronto, el astuto cardenal Richelieu comprendió el alcance político y social de estas reuniones eruditas, y en 1634 constituyó oficialmente la Académie, nombrándose como protector y trasladando la sede al Salón del Consejo del rey, en el interior del Louvre. Los académicos franceses no quisieron adoptar sobrenombres, para dar un carácter más solemne a su trabajo. El resultado, sesenta años después, fue el magnífico Diccionario de la lengua francesa. Esta academia y ese diccionario serían los ejemplos en los que el marqués de Villena se inspiraría para la Española.

«Doña Josefa de Zúñiga y Castro presidió en su palacio de la calle del Turco una Academia llamada del Buen Gusto y Decoro»

En España, la moda renacentista de las tertulias culturales había generado una proliferación de academias que, al estilo de las italianas, estaban formadas por miembros encubiertos bajo pseudónimos sorprendentes: la Academia de los Nocturnos, en Valencia, con miembros embozados tras las firmas de Sombra, Miedo, Secreto, Centinela, Relámpago, Lluvia o Silencio. La Academia de los Ociosos, y la de los Anhelantes, en Zaragoza, cuyos académicos se hacía llamar Favorecido, Estéril, Apasionado, Melancólico, Colérico, Solitario, Tímido, Callado o Contemplativo. Quizás de todas la más singular fuese la llamada Academia Pítima contra la Ociosidad, sorprendentemente presidida por una mujer, con miembros denominados Felino, Africano, Marsio, Redolino, Indeterminado, Fortunato… En la Villa y Corte de Madrid, un poco después, en el siglo XVIII, otra mujer, doña Josefa de Zúñiga y Castro, presidió en su palacio de la calle del Turco una Academia llamada del Buen Gusto y Decoro, cuyos miembros se ocultaban bajo los nombres de Aventurero, Incógnito, Remiso, Difícil, Humilde, Amuso o Peregrino.

Del mismo modo, desde 1700 funcionaba en Barcelona la Academia de los Desconfiados (sin comentarios). Reconocida por el rey y constituida por aristócratas catalanes, con el tiempo aquellos Desconfiados se convertirían en la barcelonesa Academia de Buenas Letras.

Este derroche de ingenio de nuestros académicos no pasó inadvertido a las plumas más talentosas, que incluso hicieron burla de semejante despliegue de imaginación. Valga como famoso ejemplo el de Cervantes, quien al final de la primera parte del Quijote se inventa con mucha guasa la Academia de Argamasilla, integrada por los que, tal vez, sean los académicos más famosos de la literatura: Monicongo, Paniaguado, Caprichoso, Cachidiablo, Tiquitoc… Don Miguel también se reía a su manera de aquellos ridículos nombres, como nosotros lo hacemos ahora.

Cervantes y Sevilla

Botica de los académicos de Argamasilla

En Andalucía, y más concretamente en Sevilla, ciudad principal de estos siglos por ser puerto y puerta de América, habría que citar varias tertulias famosas, destacando la Academia de Ochoa, fundada por Juan de Ochoa y declarada agria enemiga de Lope de Vega. Casualidad o no, a esta academia solía asistir Miguel de Cervantes. Pero lo más bonito del asunto es que, enfrentada a aquella, se constituyó la Academia de Juan de Arguijo, íntimo de Lope de Vega. Decían las malas lenguas sevillanas que don Juan, poeta y músico, había gastado todo el patrimonio familiar en sostener dicha academia en su casa. Las palabras del propio Lope de Vega en la carta a un amigo (donde por supuesto aprovecha para burlarse de Cervantes), nos dan la clave para imaginar el ambiente: «Las academias están furiosas: en la pasada se tiraron los bonetes dos licenciados y yo leí unos versos con unos anteojos de Cervantes que parecían güevos estrellados»

Los Académicos no tienen casa

La historia de la actual Academia Española, como no podía ser de otra manera, comenzó en una biblioteca. Don Juan Manuel Fernández Pacheco, octavo marqués de Villena, había nacido para ser educado como un «hombre prácticamente sabio», con una base enciclopédica al estilo del ideal de la nobleza española del siglo XVII a la que pertenecía. De su tío heredó una magnífica biblioteca, que con los años iría enriqueciendo con más libros, buenos cuadros y artilugios de la llamada nueva ciencia: anteojos de larga vista, globos terráqueos, instrumentos de navegación y muchos, variados, valiosísimos mapas. La idea del marqués era la de promover una Academia universal de Ciencias y Artes, para lo que decidió organizar en la biblioteca de su palacio de la plaza de las Descalzas de Madrid una tertulia semanal, invitando a diversas personalidades avaladas por sus rangos y sus cargos: teólogos, bibliotecarios de Su Majestad, consejeros de Guerra, catedráticos de Filosofía y Teología, Inquisidores, y algunos miembros destacados de la alta nobleza española. Eran en origen un total de once miembros los que integraban estas reuniones, inauguradas un caluroso mes de junio de 1713, aunque este número iría aumentando con el tiempo.

«En una primera votación, el emblema favorito mostraba una abeja volando sobre un campo de flores»

Los tertulianos, entusiasmados, pero también conscientes del tamaño e importancia de la empresa que acometían, decidieron notificarlo a su majestad el rey Felipe V, solicitando el apoyo de la corona. En apenas seis meses obtuvieron la ansiada respuesta: «Su majestad está dispuesto a proteger esta empresa con su real autoridad». Los tertulianos pasaron a consolidarse como Académicos y la tertulia semanal, como La Española; les faltaba solo una cosa: el sello o emblema que habría de aparecer estampado en el futuro diccionario y que sería también el símbolo de la institución.

Hubo once propuestas, pero solo una podía ser la elegida. En una primera votación, el emblema favorito mostraba una abeja volando sobre un campo de flores con una leyenda que decía «Aprueba y reprueba». No hubo unanimidad. Después de un mes de búsqueda encontraron por fin el que sería el sello de la Real Academia Española, que es el que ha llegado hasta nosotros: la imagen de un crisol en el fuego y la leyenda «Limpia, fija y da esplendor».

Antigua Calle de la Sartén, en Madrid

Diccionario de la Academia della Crusca

La idea les convenció desde el principio, pues el crisol era un bello y antiguo instrumento que servía para purificar, fijar y dar lustre a los metales por medio del fuego. La lengua española, al igual que algunos metales, comenzaba a perder brillo, y la Academia quería actuar como recipiente donde devolver, con el calor del estudio y el trabajo, su original esplendor.

De casa en casa

El 29 de junio de 1725, en plena redacción del primer diccionario, falleció el marqués de Villena, sustituyéndole como director su hijo, don Mercurio. Los títulos de director se sucedieron hasta que en abril de 1751 fallecía don Juan López Pacheco, cuarto y último director «hereditario» de la dinastía de los Villena. Esto dio lugar a un nuevo cambio de rumbo en la vida de La Española. Los académicos, debido al carácter enfermizo de aquel director, habían decidido, para no molestarle, celebrar las reuniones semanales en la casa del decano, don Juan Curiel, sevillano aristócrata afincado en Madrid, autor de un curioso estudio sobre “la gutural pronunciación por los Andaluces de la h aspirada”. Con la elección del siguiente director, don José Carvajal y Lancáster, se avecinaba un nuevo cambio en la sede académica, pues la costumbre de La Española desde su constitución había sido ocupar semanalmente la casa del director como lugar de trabajo: «Señores académicos de La Española —dijo aquella tarde don José Carvajal, eufórico por el importante cargo—, ya tienen abiertas las puertas de mi palacete para que puedan acudir cada jueves a limpiar, fijar y dar esplendor, después del chocolate con pastas y la copita de anís que tanto nos ayuda a trabajar con armonía y buen talante». Los académicos se miraban entre sí. Al final, uno de ellos se atrevió a dar la noticia al ilusionado nuevo director: «Verá, don José, le agradecemos en el alma el ofrecimiento, pero hemos sabido que tiene a su sobrino de usted, el joven duque de Abrantes, enfermo de viruelas en cama. Mientras los doctores lo sanan, la naturaleza sigue su curso y el periodo de contagio se debilita, nosotros preferimos seguir trabajando en el palacete de Juan Curiel, que ya es como nuestra casa. Y quede Dios en la de todos». Tan a su gusto estaban allí que tampoco cambiaron cuando el muchacho sano de viruelas, ni tampoco cuando fue nombrado como nuevo director el duque de Huéscar (luego duque de Alba), mayordomo mayor de Palacio. Prefirieron permanecer en la citada casa del sevillano, junto al convento de las Descalzas Reales y el monasterio de San Martín, en la madrileña calle de la Sartén. «Además, el nombre de esta calle nos inspira para “cocinar” cada vez mejor las palabras» —se decían con sorna y gracejo los primeros académicos—. Y en aquella casa permanecieron hasta que en 1752 don Juan fue honrado con el polémico cargo de Juez de Imprentas. Desde entonces su relación con La Española empezó a deteriorarse hasta el punto de que, pasado un tiempo lleno de problemáticas y desencuentros, él mismo pidió la jubilación del cargo.

«Tenían estos discursos académicos el privilegio de que nadie se enteraba de ellos, pues el recipiendario solía leer mal»

Los académicos entonces no tuvieron más remedio que trasladarse a su tercera casa, donde permanecerían los siguientes cuarenta años. Se trataba de una dependencia concedida por el rey Fernando VI en la Real Casa del Tesoro, junto al Palacio Real, que en ese momento se encontraba en plenas obras de construcción y no estaba habitado aún por los monarcas.

La penúltima casa de la Academia se inauguró un frío noviembre de 1794 en el edificio del antiguo Estanco del Aguardiente, en la calle de Valverde, cedido a La Española por el rey Carlos IV y su ministro Godoy. En esta casa (hoy sede de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales) estuvo La Española un siglo entero.

Academia en la calle Valverde

Primera sede de La Española

En 1920, Emilio Gutiérrez Gamero nos contaba la experiencia de su primer día como académico en la casa de la calle Valverde, y no le faltaba gracia: «La casa de Valverde parecíame algo misterioso […]. Se hizo el silencio, algunos circunstantes catarrosos se escamondaron el pecho con una tosecilla comprimida […]. Tenían estos discursos académicos el privilegio de que nadie se enteraba de ellos, pues el recipiendario solía leer mal».

Mientras los académicos andaban como pajaritos sin nido, de casa en casa, España también sufría cambios profundos. Eran tiempos convulsos, con una nueva sociedad burguesa que se haría aún más fuerte tras la invasión napoleónica, enfrentamientos políticos y un mundillo editorial en ebullición, donde los periódicos, que eran las redes sociales de entonces, documentaban la vida cultural peleona, culta, irreverente y moderna del nuevo siglo XX.