La socialización de la tristeza, por Fernando Mires

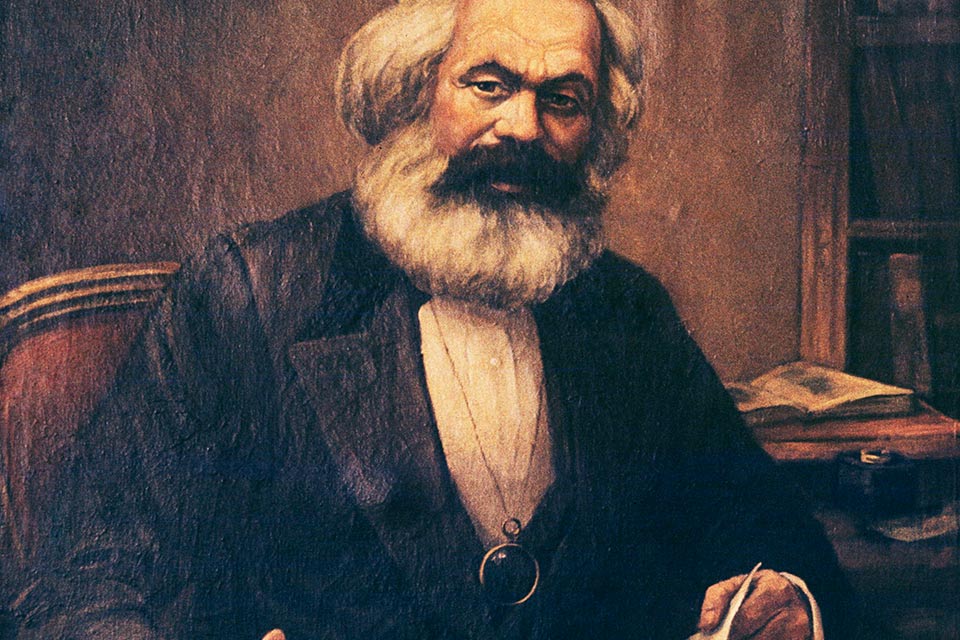

La apuesta de Karl Marx resultó exactamente al revés. De acuerdo con su visión, del desarrollo de las fuerzas productivas en los países capitalistas más avanzados debería emerger la sociedad socialista. Una visión historicista y economicista, no cabe duda. Por eso Marx fue terminante cuando negó la posibilidad del socialismo a países económicamente atrasados, como era el caso de Rusia. Dicha opinión es posible de encontrar en sus diversos artículos sobre «el modo de producción asiático» cuya genealogía era diferente a la que había surgido en la Europa feudal alrededor de los burgos o de la emergente burguesía.

De la degradación de la polis a la degradación de la política

En su correspondencia con Bakunin y, sobre todo, en su famosa carta a Vera Zasúlich, el agente histórico del socialismo debería ser, según Marx, el proletariado industrial y nunca las comunidades campesinas u otros sectores sociales sustitutivos. El leninismo, visto así, no fue la continuación del marxismo sino su negación. Lo más probable es que Marx, si hubiera contemplado las monstruosidades despóticas en que se convirtieron Rusia y China, así como sus satélites islámicos y latinoamericanos, habría pensado en que toda esa escoria dictatorial no tenía nada que ver con sus postulados teóricos. Y, sin dudas, habría tenido algo de razón.

Los «socialismos» del Tercer Mundo llevarían en su mayor parte a la socialización de la miseria – así alertaba Marx a Bakunin – y esa conduciría a su vez a la miseria del socialismo. Nunca ha habido un régimen llamado socialista sin la instalación de feroces dictaduras.

China y (solo en parte) Rusia, parecieron haber alcanzado en un sentido económico un alto nivel de desarrollo. Así es, pero este desarrollo no fue construido sobre la base de la negación del capitalismo, que nunca lo hubo en ambas potencias, sino sobre la de dos despotismos asiáticos, llamados también regímenes hidraúlicos (Wittvogel, Dutscke) hoy transformados en regímenes atómicos.

El PC de China tiene mucho que más que ver con la dominación de los mandarines que con un pasado capitalista, así como las despotías de un Stalin y de un Putin están más ligadas a la dominación de las dinastías zaristas (a las que abiertamente reivindica Putin) que con el desarrollo de una burguesía y de un proletariado. En ambos regímenes, el proletariado no creó al socialismo sino a la inversa, el socialismo creó al proletariado, pero a un proletariado sin organizaciones autónomas, sin conciencia revolucionaria, dependiente en términos absolutos del estado y de la clase dominante estatal.

Durante largo tiempo los marxistas han intentado convencernos de que la contradicción fundamental de nuestro tiempo es la que se da entre mundo socialista y mundo capitalista. La comparación es de por sí absurda.

El socialismo, o lo que sus jerarcas entienden por ello, es un sistema económico y político. El capitalismo en cambio es un sistema solamente económico el que puede ser dirigido por distintos agentes políticos. Por ejemplo, el denominado comunismo chino no es sino un capitalismo llevado a sus extremos, dominado por una clase capitalista de estado organizada dentro y alrededor de esa despotía colectiva llamada PCCH. Rusia es un capitalismo militar e imperial dominado por una neo-nomenklatura al servicio de un dictador supremo. Cuba, un capitalismo dependiente dominado por una secta estatal. Corea del Norte, una monarquía comunista totalitaria donde reina un rey demente. Venezuela, un capitalismo andrajoso dominado por una mafia de delincuentes; y así sucesivamente.

Un verdadero marxista debería ser enemigo declarado de los socialismos del presente. Para Marx al menos, la tarea de los socialistas debía ser profundizar a la democracia «burguesa» como en algunos países europeos intentaron algunos socialdemócratas, con éxito en países como Alemania o en los países escandinavos. Los regímenes que hoy se dicen socialistas han profundizado en cambio la antidemocracia hasta sus últimas consecuencias, llegando al punto en que forman parte de una internacional de dictaduras, dirigidas desde Moscú y/o Peking, en nombre de los avatares del Sur Global o de los BRICS.

Pocas veces las democracias del mundo han estado tan amenazadas como hoy lo están desde diversos gobiernos, unos en nombre del comunismo, otros en nombre de su hermano, el anticomunismo.

Hoy, como ya hemos reiterado en diversos textos, la contradicción fundamental es la de dictadura contra democracia. El campo de la antidemocracia es, por lo demás, muy florido. Lo integran dictaduras religiosas, nacionalistas, totalitarias, autocráticas y si las cosas se le dan bien a Trump, pronto podría aparecer una autocracia-plutocrática.

Max Weber, a quien gustaba tanto construir tipologías, se habría dado un festín catalogizando a las diversas formas de dominación no democrática hoy imperantes. En esos catálogos, los que se dicen hoy marxistas, apoyan en nombre de Marx a las dictaduras de izquierda, e incluso a otras, no socialistas, como la Rusia imperial de Putin. La tarea de un demócrata hoy, no es combatir solo al comunismo, sino a todas las dictaduras, aunque se nombren a sí mismas socialistas, como son esas tres que oscurecen los cielos de América Latina: Nicaragua, Venezuela y Cuba.

Entiéndase bien: no se trata de salvar a la noción de socialismo ni de reivindicar el pensamiento de Marx. De lo que se trata es de denunciar la degradación de la política a que han llevado las dictaduras actuales, incluyendo por supuesto a las que se llaman socialistas o marxistas. A esa conclusión es posible llegar si se lee con atención el último libro de Leonardo Padura, titulado «Ir a la Habana»

Ciudades sin ciudadanos

Leonardo Padura nació, vivió y vuelve cada vez que puede a la Habana, sobre todo a su barrio natal al sur de la ciudad, Mantilla, el que perteneciendo a la Habana, sus habitantes, incluido Padura, decían ir a «La Habana», entendiendo por ella la zona central mercantil, bulliciosa, festiva de la ciudad.

La de Padura no es una novela propiamente tal. Más bien estamos frente a un ensayo historiográfico que recurre a retazos novelísticos escritos por el mismo Padura. Visto así, su libro es una canción de amor a la ciudad que lo vio nacer. Y como no hay amor sin dolor, el libro es también un desgarrador grito surgido al contemplar a esa Habana destruida que agoniza bajo los tentáculos de una dictadura que en nombre de una revolución involutiva destruyó a la economía, a la política, al arte, a la arquitectura e incluso, a la gastronomía de la isla.

«Ir a La Habana» es un libro que podemos entender todos, pero evidentemente ha sido escrito para cubanos. Los nombres de las calles, paseos, plazas, salas de cine, los timbaleros y cantantes de los cincuenta del pasado siglo, pueden ser identificados por quien haya seguido con interés la historia de Cuba. Pero otra cosa es haberlos vivido de cerca como los vivió Padura y muchos cubanos que se vieron obligados a abandonar la isla desde que apareció esa revolución que desgraciadamente todavía sus dictadores dicen que existe.

Al hablar de Cuba, Padura habla de sí mismo, pero sobre todo habla de esa Habana que a través de Padura habla. Así nos dice: «Como cualquier organismo vivo, las ciudades reclaman afectos y desde hace décadas, La Habana ha recibido poco con la abundancia exigida. Hoy, tal vez, recibe menos caricias que nunca. Y mi sentido de pertenencia sufre con ese proceso que me hace preguntarme incluso, si alguna vez, de tan ajena y por momentos hasta tan hostil, tan desfigurada y con el alma en pena, yo también dejaré de sentir que La Habana es todavía mi ciudad».

La ciudad propia se ha vuelto ajena, irreconocible para quien nació y creció en ella. Pero no es que Padura idealice el pasado prerrevolucionario de Cuba. Por el contrario, nunca olvida nombrar las desigualdades, los barrios sórdidos, la delincuencia que asolaba antes de la revolución castrista. Pero tampoco piensa, de acuerdo a un materialismo histórico ya en desuso, que Cuba estaba obligada a «evolucionar» al socialismo, mucho menos al rígido autoritarismo castrista.

El camino de Cuba fue elegido por los Castro cuando estos se encontraron frente a una encrucijada: O tomar el camino hacia la democracia liberal prometida por el mismo Castro desde la Sierra Maestra, o secuestrar al estado por medio de un nuevo ejército, hacerse de todo el poder, y desde ahí dictar las normas sociales, culturales, sexuales de los ciudadanos, hasta el punto en que estos dejaran de ser ciudadanos y se convirtieran en «hombres nuevos» al servicio del estado y su revolución.

Para elegir el primer camino, el de la democracia, había sólidas bases. La Constitución democrática de 1940, una tradición democrática que venía de dos gobiernos constitucionales, de Grau San Martin y de Prío Socarraz, dos partidos políticos democráticos como Los Auténticos y los Ortodoxos a los que podría sumarse el mismo Movimiento 26 de Julio antes de que fuera «depurado» por los Castro y Ernesto Guevara, eran bases más que suficientes para iniciar, después de Batista (cuya dictadura en comparación con la castrista sería considerada hoy una «dictablanda») un regreso a la democracia política.

En lugar de esa posibilidad muy real, el castrismo, entre muchas otras expropiaciones, expropió al propio estado el que pasó a ser propiedad personal del cruel dictador apoyado en la nueva clase dominante cubana (ejército, policía, burocracia) a la que los habitantes de la isla llaman hoy «los mayimbes». De todo ese proceso expropiatorio ha sido testigo y actriz, la gran ciudad, esa Habana que no puede disimular lo que han hecho con ella hasta el punto de hacer sentir su «ajenitud» (Padura dixit) a sus propios hijos, entre ellos, a Leonardo Padura.

La ciudad es la polis, el lugar de la política. Desapareciendo la política, desaparece la polis. Con Castro (u Ortega, o Maduro) desaparece la política y los ciudadanos políticos dejan de ser ciudadanos y luego se convierten simplemente en habitantes, o en «masa» a disposición de los dueños del poder.

Sí, por cierto, antes de los Castro, Cuba no era una democracia, pero había esperanzas democráticas, gente dispuestas a alcanzarla y a vivir en ella. Sin esperanza, en cambio, no puede haber alegría. Sin esperanzas nos transformamos en seres apáticos, depresivos, en fin, tristes, como ayer la alegre Habana.

Quien haya vivido un tiempo en alguno de los países que fueron miembros de la comunidad socialista puede dar cuenta de algo que llama la atención: la tristeza. Me refiero a esa tristeza que proviene de la incomunicación, de sentir miedo a lo que se dice o escribe, de no poder ser uno mismo, de sentirse despreocupado cuando se camina por las calles, de opinar lo que se nos venga en ganas. ¿Quién puede ser alegre si sabe que un pariente o amigo te puede denunciar por cualquiera cosa? ¿si no puedes leer o comer lo que te gusta? ¿si no puedes elegir a tus representantes ante el gobierno? ¿o si, como es el caso de Venezuela, te roban el voto degradando tu condición de ser humano, diciéndote con un fraude que tu decisión no vale nada? ¿Y si los que mandan, aunque sean los seres más brutales y ordinarios de la tierra, se creen elegidos por la historia, y te castigan con informaciones falsas o con canales televisivos que dicen exactamente lo mismo? ¿Y si te quitan hasta la luz y te condenan a vivir a oscuras, con alimentos podridos en la nevera caliente, sin que los niños puedan ir a las escuelas, o sin que te puedan operar de urgencia por falta de electricidad?

Leía el libro «Ir a la Habana» de Padura durante los días de los apagones sin fin en toda Cuba. Hoy escribo sobre el libro de Padura leyendo sobre los apagones de la venezolana isla Margarita, otrora tan radiante, tan bella, tan alegre, y hoy, sumida en la más oscura tristeza. Y las dos veces me he hecho las mismas preguntas. ¿Por qué los dictadores socialistas de ambos países hacen sufrir de ese modo a sus pueblos? ¿por qué los castigan con tanta furia?

De pronto tengo la impresión de que, efectivamente, así como «la ajenitud» se apoderó de Padura al contemplar lo que han hecho de «su» Habana, a los dictadores de ambos países les es ajeno lo que sufre el pueblo bajo sus dictados. Pienso incluso que en el fondo, desde un punto de vista psico-político saben que esos pueblos los desprecian y por eso mismo les temen. Pues bien, del temor al odio hay un solo paso. Tendrían que ser de piedras esos dictadores para no sentir el desprecio que sube desde abajo de las ciudades hasta llegar arriba, al propio estado.

Ellos saben lo que todos saben. Saben por ejemplo que todos saben – incluyendo a sus partidarios – que a ellos nadie los ha elegido y que en elecciones normales casi nadie votaría por ellos. Saben que todos saben que se robaron el estado y sus instituciones. El uno porque llegó al gobierno sin elecciones, el otro porque robó groseramente las elecciones. Saben que la rabia impotente se ha convertido en tristeza pública y que esa tristeza embarga y corroe a las ciudades es, por cierto, silenciosa. Pero también no solo saben, sienten, que esos silencios son cada vez más estruendosos.

Karl Marx, al ser preguntado si era posible construir el socialismo en los países de bajo desarrollo económico, respondió que eso sería igual a «socializar a la miseria». Olvidó decir que eso sería también igual a socializar la tristeza. Pues bien, eso es lo que ha sucedido en Nicaragua, Venezuela y Cuba.

Fernando Mires es (Prof. Dr.), Historiador y Cientista Político, Escritor, con incursiones en literatura, filosofía y fútbol. Fundador de la revista POLIS.