Azúa: En el origen

«El interesante ensayo ‘Vivir en la tierra’, de Peter Godfrey-Smith, nos permite vivir las emociones de un biólogo como en una novela sobre el origen de la vida»

Cuando nos asomamos al abismo de la conciencia solemos perder el equilibrio y nos caemos (o flotamos) en una sima que es nuestro propio pensamiento. Entonces el pensamiento, esa voz interior, suele ponerse a girar sobre sí mismo a gran velocidad, pero sin movimiento. Beckett lo resumió con toda exactitud: los humanos vivimos en un lugar suficientemente espacioso como para que podamos movernos, pero no lo suficiente como para llegar a algún sitio.

Empezamos a saber algo sobre los orígenes de la vida, pero seguimos en la más absoluta ignorancia sobre el origen de la conciencia. Lo primero tiene ya un relato (porque se trata de una narración científica) bastante convincente. El último en aparecer, Vivir en la tierra, de Peter Godfrey-Smith (Taurus), está bien escrito, es decir, nos permite vivir las emociones de un biólogo como en una novela. Es más, puede decirse que es una novela sobre el origen de la vida en la tierra.

El primer personaje de este relato es una cianobacteria que inventa (es el verbo utilizado por el científico) la fotosíntesis. Una vez aparecido este primer milagro, todo lo demás se produce como una secuencia evolutiva llena de sorpresas y encantamientos escénicos, como la Gran Oxigenación de hace 1.400 millones de años.

En esta narración cósmica los capítulos son largos, aunque quizás habría que decir que son relativamente largos, ya que el cosmos (o el universo, elija el nombre de su actor favorito), que es donde sucede todo, surge hace 14.000 millones de años. En cambio, nosotros, los humanos, sólo hace dos millones de años. Somos recién llegados al relato. Y también tenemos serias posibilidades de ser los últimos.

Godfrey-Smith es un científico serio y profesor de filosofía de la ciencia en la universidad de Sídney. Justamente, es la parte filosófica la que más me ha interesado. En este ensayo se propone contar el origen de los seres vivientes sobre la piel de la tierra y eso fue hace 3.000 millones de años. El relato es interesante y está bien traducido. Los primeros elementos simples que aparecen (el milagro) se van haciendo cada vez más complicados en una tremenda cadena de causas y efectos, hasta culminar en ese desesperante lío (o caos) neuronal que es el ser humano. A nosotros no nos parece un caos porque es todo lo que tenemos, como los peces y el agua, ahí estamos encerrados, pero esa es la pregunta que surge irremediablemente: ¿y cómo es que sabemos lo que somos? Porque tengan ustedes la certeza de que un mandril no sabe que es un mandril, ni un conejo o un piojo, y así sucesivamente, ni los peces saben que viven en el agua.

«El humano aparece como un primate que de repente comprendió que era mortal. Y de inmediato inventó la inmortalidad»

Ahí es donde entra ese asunto que mencionaba al principio, la sima, el abismo del pensamiento, en donde todo empieza a girar sobre sí mismo. El autor es un científico, pero también es un filósofo, así que merece la pena leer cuanto diga sobre la conciencia, pues ese es el nombre del personaje misterioso que aparece en nuestro capítulo. Por cierto, que el traductor haya preferido el término «consciencia» me parece bien. Ya se sabe lo confusa que es la traducción del inglés mind, consciousness y similares. Supongo que ese es el modo correcto de traducir la intención del autor que es: llamemos consciencia al modo humano de apercibirnos (o aprehender) nuestro entorno, las acciones y reacciones, etc. También sirve «experiencia subjetiva», porque el autor la considera extensible a casi todos los animales capaces de moverse. Como se ve, hay muchos personajes en este relato.

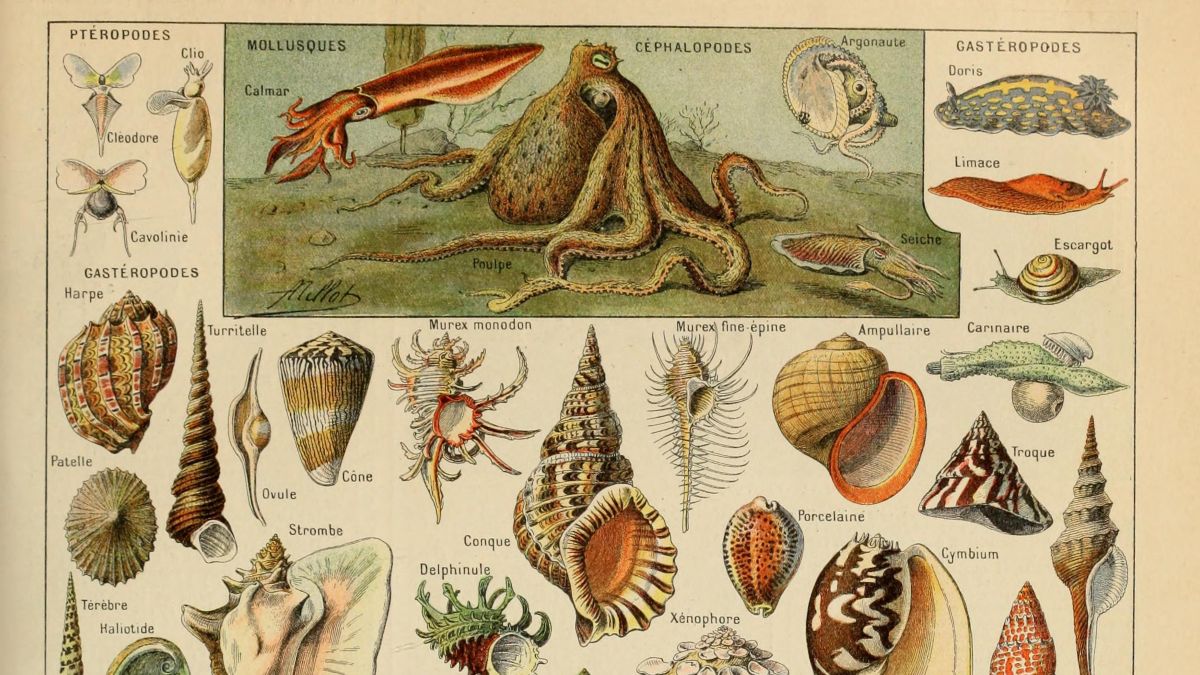

Pero ahí es donde la cuestión se queda en el lado de la ciencia, de la consciencia de la ciencia, para ser exacto. Muchos lectores que seguimos los relatos científicos con gran interés, acabamos siempre chocando en esa barrera coralífera. Lo dijo Heidegger, «la ciencia no piensa», y provocó una gran irritación en aquellos que no lo entienden. Pero es así, la ciencia describe, relata, narra procesos, los representa, pero no puede contestar a la pregunta filosófica esencial: «¿Pero, y eso qué es?».

Porque la conciencia, para algunos, es la mera comprensión de la mortalidad. El humano no aparece como el resultado de una cadena de procesos químicos y físicos descriptibles, a la manera de los babuinos, nuestros primos, sino como un primate que de repente (y seguimos sin saber nada sobre este momento decisivo) comprendió que era mortal. Y de inmediato inventó la inmortalidad, hermana gemela de la muerte e indispensables la una para la otra. En algún desconocido instante, en un lugar extravagante del cosmos y después de 14.000 millones de años, un insignificante vertebrado descubrió o inventó la muerte. Y de ese descubrimiento surgieron, como por una fuente torrencial, millones de dioses, luego uno, luego ninguno. Y ahí estamos. Un largo relato desde las cianobacterias.

¿Qué hacen muerte e inmortalidad en el universo? ¿A qué vinieron? ¿Cuál es su propósito? Comenzamos a saber algo sobre las cianobacterias, pero sabemos más sobre ellas que sobre un muchacho asiático de ocho años, sentado sobre una piedra, rodeado de corderos y que, con una caña agujereada en el regazo, contempla el firmamento durante un buen rato. Es de noche y brillan miles de estrellas. Al cabo se pregunta qué demonios es toda aquella grandeza. Y su pequeñez. Luego se lleva el caramillo a los labios.

Félix de Azúa (Barcelona, 1944) es escritor, doctor en Filosofía y catedrático de estética. En junio de 2015 fue elegido miembro de la Real Academia Española.