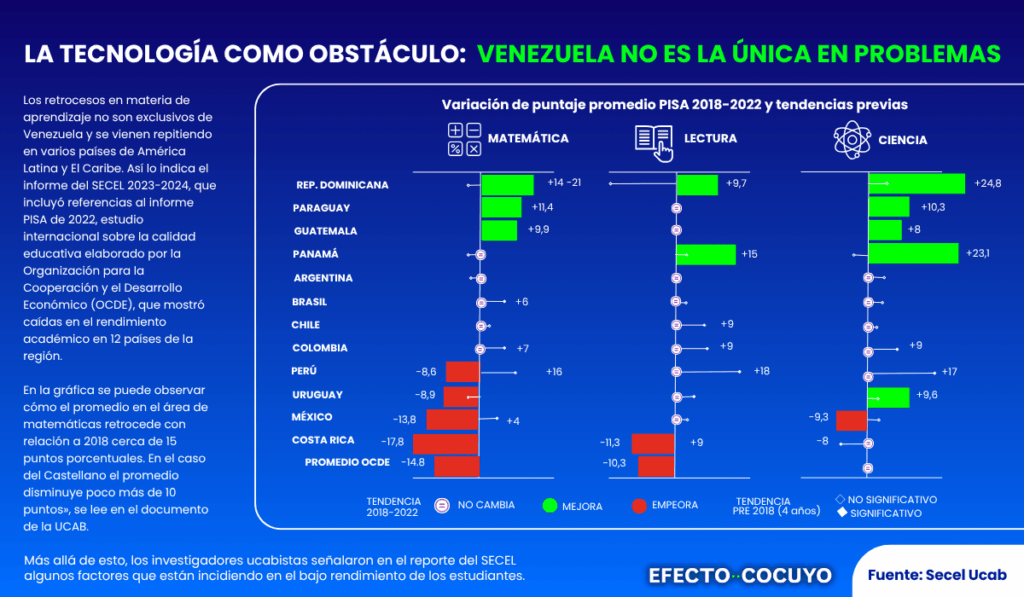

A pocos días de haber finalizado el año 2024-2025, y con la inminente publicación en próximas semanas de los resultados de la prueba interna de la UCV (Simadi) y los del Sistema Nacional de Ingreso (SNI), vuelve al debate público la preocupación de muchos sectores del país sobre la calidad educativa que alcanzaron los nuevos bachilleres.

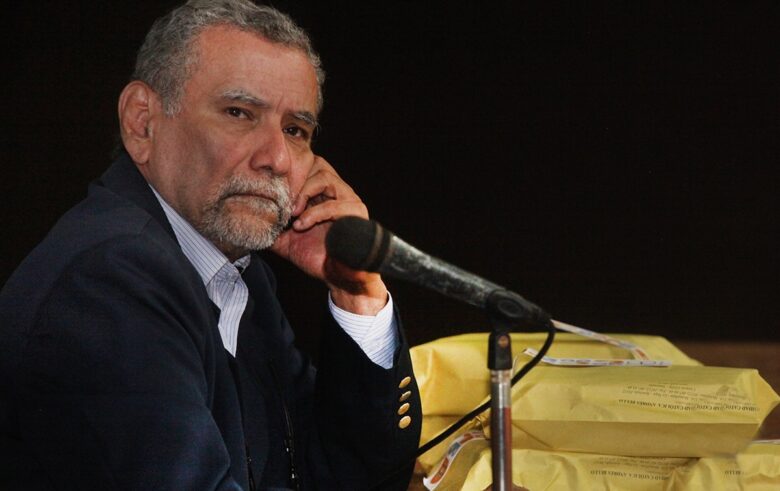

El profesor Tulio Ramírez, destacado académico y experto en educación, describe como una “tormenta perfecta” la situación general de la enseñanza en Venezuela, pues, para él, esa combinación de la emigración de docentes, la falta de nuevos profesionales, la precariedad de las instituciones y la baja preparación de los estudiantes está erosionando el futuro del país.

“La educación es la base de cualquier sociedad. Si no actuamos ahora, las consecuencias serán irreparables”, dijo.

En entrevista con Efecto Cocuyo, Ramírez expone con cifras y análisis la magnitud de una crisis que combina la salida masiva de docentes del país, la drástica caída en la formación de nuevos profesores, el deterioro de la calidad educativa y decisiones políticas que socavan la autonomía universitaria.

El panorama, según el experto, es alarmante, pero no irreversible, siempre que se tomen medidas urgentes y consensuadas.

Una profesión en extinción: la fuga de docentes

Muchos docentes, asegura, optan por dedicarse a trabajos en el comercio informal, el transporte u otros no relacionados con la educación, con lo que dejan un vacío crítico en las aulas.

El corazón del problema, explica Ramírez, «radica en la crisis económica que ha golpeado a los educadores venezolanos. Los bajos salarios han empujado a maestros y profesores, tanto de educación media como universitaria, a emigrar del país o a abandonar la profesión por oficios que les permitan sobrevivir”, asegura.

Ramírez, abogado, sociólogo y Doctor en Educación, director del Doctorado en Educación de la Ucab y profesor titular en Ucab, UCV y Upel, cita un dato estremecedor: “En la última promoción del Instituto Pedagógico de Caracas solo se graduó un estudiante en el área de matemática. Si consideramos que hay un déficit de aproximadamente 25.000 profesores de matemática en el nivel de bachillerato, al ritmo actual de egresos, es imposible superar esta carencia”.

Este fenómeno no es exclusivo de las matemáticas; áreas como física, química y ciencias sociales enfrentan problemas similares, advierte el profesor, quien durante los últimos 15 años ha dirigido el Doctorado en Educación de la Universidad Central de Venezuela.

La desaparición de la generación de relevo

A la fuga de docentes se suma una caída estrepitosa en la formación de nuevos profesionales de la educación. Según una investigación liderada por Ramírez, que analizó datos de siete institutos pedagógicos y dos escuelas de educación de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) entre 2008 y 2022, la matrícula en carreras de educación se desplomó 80%.

“En 2008, estas instituciones contaban con 106.000 estudiantes. Para 2022, apenas llegaban a 4.000”, detalla el profesor.

El número de egresados también refleja esta debacle. En 2008, 14.000 estudiantes se graduaron como profesores en diversas especialidades; en 2022, la cifra no alcanzó los 1.400, una reducción de 77%.

“No hay generación de relevo. Las universidades e institutos pedagógicos están formando cada vez menos docentes, y los pocos que se gradúan no compensan la pérdida de profesionales que emigran o cambian de oficio”, advierte Ramírez.

Horario mosaico y deterioro de la calidad educativa

La escasez de docentes dio lugar en los últimos años al denominado “horario mosaico”, un sistema donde los estudiantes no reciben clases todos los días debido a la incapacidad de los profesores para asistir regularmente, principalmente por los salarios precarios.

“Los pocos docentes que quedan no pueden costear el traslado diario a las escuelas, y esto fragmenta el proceso educativo”, explica Ramírez, quien señala además que las consecuencias de esta situación se reflejan igualmente en el rendimiento estudiantil.

Un estudio realizado por Ramírez en la Facultad de Ciencias de la UCV, con datos de marzo de 2024, reveló que de 573 estudiantes de primer semestre, más de 60 % no aprobó ninguna asignatura. Otro análisis del Centro de Evaluación en Línea de la Ucab, en el que participaron más de 1.500 estudiantes de tercero y quinto año de colegios públicos y privados, mostró que la mayoría obtuvo calificaciones por debajo del nivel aprobatorio en habilidades numéricas y comprensión lectora.

“Estos resultados son una evidencia clara de que los estudiantes están llegando a la universidad sin los conocimientos básicos necesarios”, sentencia el académico.

La autonomía universitaria bajo asedio

Otro factor que agrava la crisis es la reciente intervención del Ministerio de Educación Universitaria, a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu), en la manera como las universidades escogen sus nuevos ingresos. Ramírez denuncia que la reciente decisión de asignar 100% de los cupos universitarios, eliminando los mecanismos internos de ingreso de las universidades, viola la autonomía establecida en la Ley de Universidades.

“Históricamente, las universidades ingresaban a 70 % de sus estudiantes mediante sus propios criterios, mientras que la Opsu asignaba 30%. Pero desde 2005, este balance se ha alterado de manera unilateral, y ahora la Opsu controla la totalidad de las asignaciones”, explica.

Un estudio liderado por Ramírez en 2015 demostró que el sistema de la Opsu es “inauditable e injusto”. Por ejemplo, se encontraron casos de estudiantes con promedios de 19.8 en colegios privados que no fueron admitidos en la Facultad de Medicina de la UCV, mientras que otros con 14 puntos, provenientes de colegios públicos, sí lo fueron.

“El sistema prioriza variables no académicas, como el lugar de residencia, que no se pueden verificar. Esto va contra la meritocracia y desmotiva a los estudiantes, muchos de los cuales no se inscriben porque son asignados a carreras o universidades que no desean”, afirma.

Preparadores estudiantiles: ¿solución o parche?

Frente a esta crisis, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, propuso esta semana que los estudiantes con mejores promedios en los liceos actúen como preparadores de sus compañeros. Ramírez reconoce que esta idea, similar a los programas de mentoría en América Latina, puede ser útil para apoyar a estudiantes con dificultades, pero no aborda el problema de fondo.

“En un contexto de emergencia, no podemos descartar ninguna propuesta. Sin embargo, usar estudiantes para paliar el déficit de docentes no es una solución estructural. Es un parche en una herida que requiere cirugía mayor”, subraya.

Para Ramírez, la única vía para rescatar el sistema educativo es un gran acuerdo nacional que trascienda los gobiernos.

“No puede ser una política de un ministerio o un gobierno. Debe ser una política de Estado, diseñada con la participación de todos los sectores: empresarios, gremios, académicos, comerciantes y la sociedad en general”, propone.

Este acuerdo, argumenta, debería establecer metas claras para los próximos 15 a 20 años desde el abordaje de la formación docente, la infraestructura escolar, los servicios básicos (electricidad, agua, internet) y la calidad educativa.

“La situación es grave, pero no es imposible de salvar. Tiene que ser salvada”, insiste Ramírez. Sin embargo, advierte que el tiempo apremia.