50 años de Saló

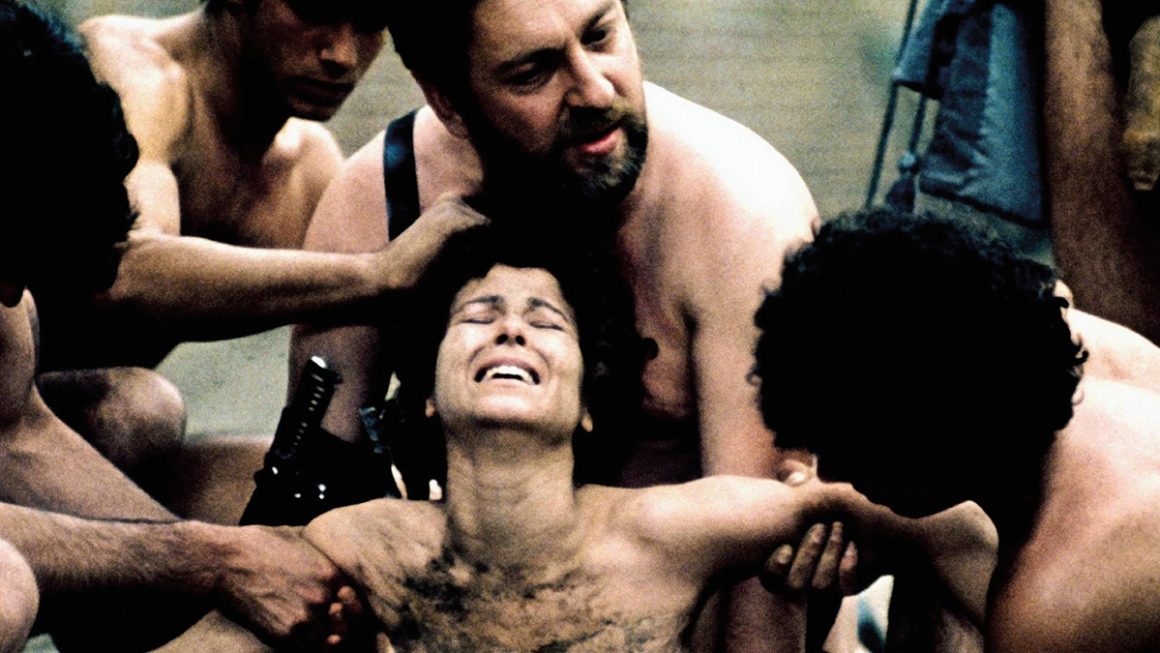

Pasolini estrenó “Saló o los 120 días de Sodoma” en 1975. una alegoría sobre el sexo y la violencia. Hoy, su visión de la degradación del arte parece menos una metáfora que una advertencia cumplida.

En este 2025 confluyen dos aniversarios primordiales relacionados con uno de los realizadores de cine –además de ensayista y poeta– más provocadores de todos los tiempos: Pier Paolo Pasolini (Bolonia, 1922-Ostia, Lacio, 1975). En primer lugar, se cumplen cinco décadas de su asesinato. Un crimen envuelto en circunstancias misteriosas, porque, si bien la justicia italiana estableció que el responsable había sido un prostituto al que Pasolini había contratado, todavía queda la duda de si todo derivó de un problema de dinero o fue en realidad un homicidio planeado por sus enemigos políticos. Dejando atrás este hecho, en 2025 también se conmemoran cincuenta años del estreno de su película más controvertida: Saló o los 120 días de Sodoma, basada en la novela homónima del marqués de Sade y ambientada en la República Social Italiana, bajo la ocupación nazi a finales de la Segunda Guerra Mundial.

Si atendemos a los géneros cinematográficos, Saló no es una obra que se limite al drama alegórico o al teatro del absurdo, dado que la tensión ficcional también se mueve por terrenos del horror y emplea artificios literarios que mezclan historia y poesía. Sin embargo, la cinta no deja lugar a dudas de sus intenciones estético-ideológicas marcadas por sus cuatro personajes principales: el duque o príncipe, el presidente o jerarca de Estado, el monarca eclesiástico (obispo) y el magistrado. El diálogo entre ellos oscilará entre la empatía y el cinismo, pero conminado a la necesidad de competencia y posesión del poder absoluto. En un acto propio de la imaginería masónica y a modo de pacto silencioso, toman la decisión de que sus hijas contraigan nupcias en un entorno de amor libre, lo cual recuerda a ciertos rituales paganos medievales en los que la “magia” de las brujas era lo único o lo último que perdían tras el alboroto de una verbena orgiástica.

En un entorno colaboracionista, algunos súbditos de los protagonistas raptan a nueve hombres y nueve mujeres para un experimento social. Así se construye el primer momento infernal (en virtud de que Saló está estructurada a partir de algunos círculos del Infierno de Dante). Encerrados en un palacio en el que se hallan los jóvenes, cerca del pueblo de Marzabotto y sin posibilidad alguna de escapatoria, los dirigentes –que simbolizan la hegemonía– cuentan con la “compañía” de algunas exprostitutas, contratadas para contar relatos eróticos que resulten estimulantes para los involucrados.

Aun cuando el filme solo se enfoca en tres de los ciento veinte días en los que los secuestrados han sido humillados sistemáticamente, la ambigüedad o ausencia de elipsis produce el efecto de que lo ocurrido en el palacio se repetirá sin fechas ni horarios previos, pues el deseo inmoderado del goce sexual de los victimarios no conoce fondo. Transformados en auténticos sacristanes de lo abyecto, el duque, un tanto bufón y otro tanto prístino, tomará las riendas del juego informándoles a las víctimas que de nada servirán las súplicas, ante la imposibilidad de que sean salvadas.

Para ubicar a Saló dentro de su contexto habría que mencionar que desde los años sesenta las películas sexplotation –realizaciones de bajo presupuesto y con muchos descuidos en su montaje– desarrollaban historias bajo un crisol de violencia, sexo y anarquismo explícitos. En las películas sobre cárceles de mujeres, por mencionar un ejemplo específico, era evidente que las relaciones de poder podían establecerse desde el sadismo y los fetiches (no podemos olvidar tampoco que el mismo año en que se estrena Saló llega a las salas de cine Ilsa, she wolf of the SS, una sexplotation ubicada en un campo nazi). Pese a su baja calidad, varias de estas cintas anticiparon subgéneros de la narrativa audiovisual como las action movies oaquellas vinculadas con las artes marciales y el “erotismo de desnudo” (no necesariamente de relaciones sexuales), común en entornos criminales, policiacos o transgresores. La producción y distribución de este tipo de filmes a nivel mundial cambiaría, para bien o para mal, la recepción de lo prohibido en las pantallas. En 1972 se había estrenado Garganta profunda, considerada la primera película pornográfica con el marketing propio de cualquier largometraje comercial, que, al tiempo que cosificaba a su protagonista, Linda Lovelace, la convertía en un hito.

¿Qué distingue a Saló de esas películas? Dejando a un lado el prestigio de Pasolini como director de talla internacional, una diferencia sustancial es que el sexo y la violencia de Saló no eran un fin en sí mismo, sino un recurso para subrayar el componente político de las relaciones sexuales y humanas en general. La cinta de Pasolini –a la que no se le puede encasillar entre los últimos ejemplos del neorrealismo– retrata la supeditación del cuerpo a la dominación masculina (en términos de Bourdieu), ya sea porque ninguno de los personajes autócratas representa a una mujer o porque la corporalidad está a merced de los deseos de los gobernantes (Foucault llamará a esto relaciones de biopoder).

Una escena representativa es cuando una de las jóvenes traga fragmentos de lo que parece pan mezclado con agujas de gramófono. Enmarcada en una atmósfera denigrante y misógina, el encuadre se puede interpretar como una metáfora del aturdimiento constante que viven los secuestrados en el palacio, sobre todo porque su esperanza fallida de que los victimarios se arrepientan y los dejen ir solo aumenta su tormento. También podría aludir a la música, sobre todo clásica o instrumental, como un vehículo de salvación en medio de ese concierto de muerte y desolación que es la guerra. Y la mujer que se atraganta representaría, así, la caída del arte que ha dejado de ofrecer amparo en medio del triunfo del autoritarismo.

El momento más álgido e incómodo del filme es el episodio de uno de los “correctivos”, a su vez una de las escenas escatológicas más famosas del cine mundial: Maggi, otra de las exprostitutas a cargo de las depravaciones, prohibirá a las mujeres y hombres evacuar, con la finalidad de hacer un banquete coprofágico. Luego vendrá “El Círculo sangriento”, del que quiero resaltar la celebración de una boda gayen la que el presidente, el duque y el magistrado se casan con soldados; no conforme con ello, será un militar también quien seduzca al personaje del obispo, el encargado de vigilar que en el “juego” se respeten las normas del encierro. A partir de este momento, escenas de racismo y abuso aparecerán en la narración a manera de sátira del comunismo para emular la apatía y la atrofia ideológica. De repente, una pintura fílmica casi surrealista rodeará al espectador: dos de los colaboradores de la masacre trenzan un vals, porque al final el arte también es un cómplice. Llevando la imagen más allá, Saló puede leerse como una poética cinematográfica en la que la estética y la ética son sus principales bailarines.

A medio siglo de su estreno, la película de Pasolini sigue hablando a nuestro tiempo, porque la vejación y la manipulación de los cuerpos no cesan en el mundo y porque la trivialización de las relaciones sexoafectivas es parte de las políticas de odio, misoginia y violencia de grupos en el poder. Toca asimismo la violencia mental y corporal que, décadas después, sería el parteaguas de los programas por internet o de televisión con experimentos sociales que transforman a las víctimas en victimarios y viceversa. Y de los que, finalmente, tampoco parece haber escapatoria. ~