La sociedad narcisista: todos escriben, nadie lee

Hoy he leído un artículo de El Mundo en el que relatan que Lantia Publishing acaba de anunciar la compra de Editorial Círculo Rojo, una operación que convierte a la empresa sevillana en «el mayor grupo editorial de España por número de títulos publicados». La adquisición, asesorada por Banco Santander, unifica dos modelos de autoedición industrial: el de Lantia, centrado en tecnología y servicios editoriales, y el de Círculo Rojo, pionera en la publicación bajo demanda. Con más de cuarenta mil títulos en su catálogo y una producción automatizada en la que «no se queda ni un solo libro», el nuevo grupo supera ya en volumen de obras a los dos gigantes tradicionales: Penguin Random House y Grupo Planeta juntos. La cifra no mide lectores, sino la magnitud de un fenómeno silencioso: la autoedición de empresa publica más que la industria editorial entera.

No es un hecho aislado. Hace diez años, en una entrevista que realicé para Jot Down, Koro Castellano —entonces directora de Kindle en español para Amazon— nos revelaba un dato inquietante: «El 54 % ha empezado [a escribir un libro], pero el 82 % no lo ha terminado». Añadía que casi la mitad de los veinticinco títulos más vendidos cada semana eran de autores autoeditados mediante KDP (Kindle Direct Publishing). En aquel 2015, antes de la inteligencia artificial y de la fiebre de los textos generativos, Amazon ya había detectado el deseo masivo de escribir. Castellano resumía el contexto con una frase que hoy suena profética: «La auténtica competencia de la lectura serían los juegos de móvil o las series de televisión».

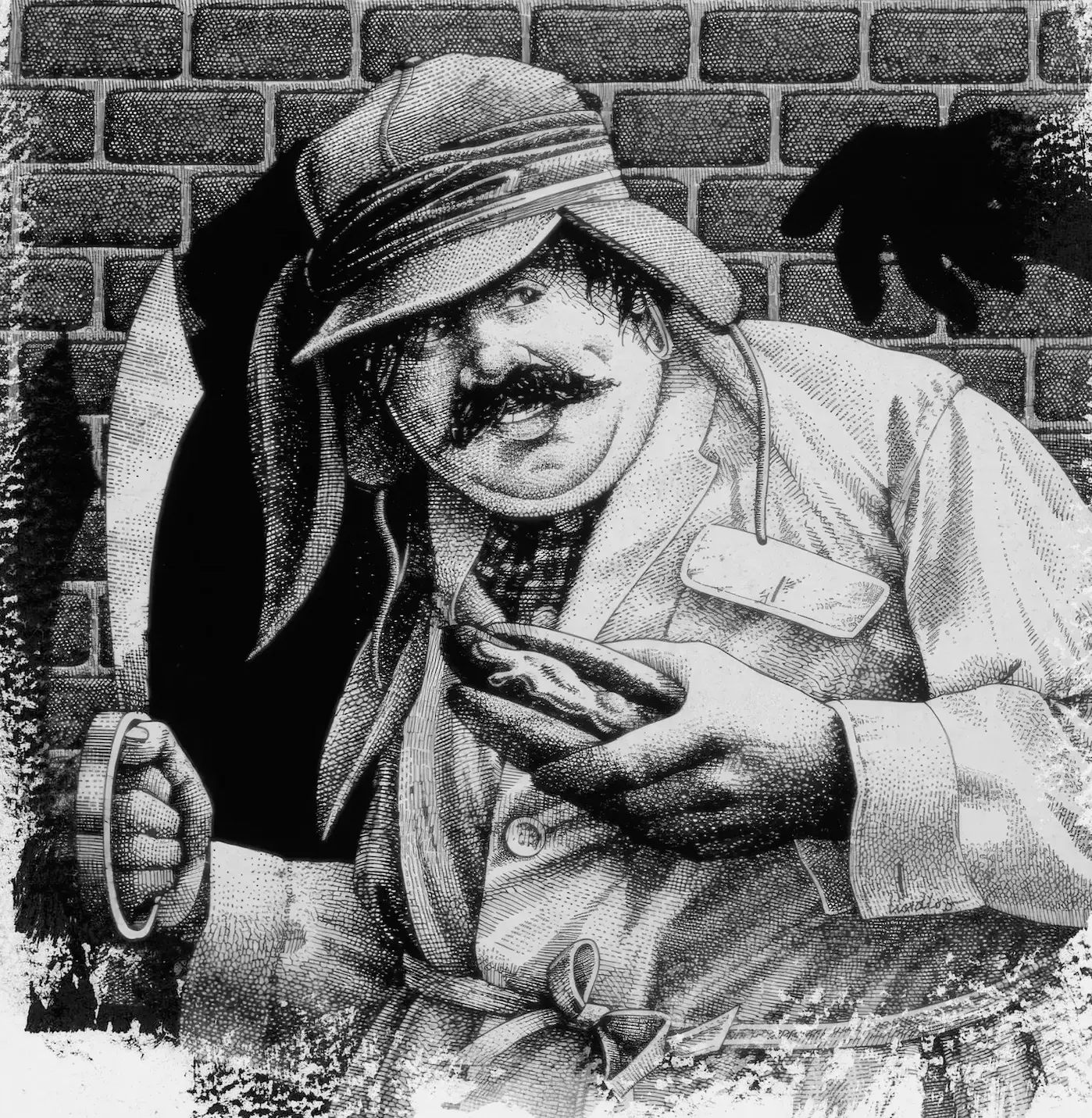

Diez años después, esa competencia se ha desplazado hacia el interior. Ya no es Candy Crush el rival del libro, sino el propio escritor que cada cual lleva dentro. Si entonces un 40 % de los usuarios había comenzado una novela, hoy la proporción sería casi total ya que cualquiera con un teclado y un chatbot gratuito puede producir una; incluso yo mismo imparto un taller para explica cómo hacerlo —con el consiguiente enfado de alguno de nuestros lectores— . El yo se ha industrializado convirtiendo lo que antes era un gesto solitario y esforzado en un trámite asistido por algoritmos. Escribir se ha convertido en una prolongación del impulso narcisista de la época, la versión literaria del selfie.

En una entrevista a Enrique Murillo, editor y fundador de Los Libros del Lince, que acaba de publicar Personaje secundario. La oscura trastienda de la edición afirma con derrotismo: «El libro ya no es para leer, es para regalar». Lo dice como quien observa cómo el objeto cultural se convierte en una mercancía sentimental. Poco antes, la influencer María Pombo protagonizaba una polémica al declarar: «Hay que superar que hay gente a la que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer». Sus estanterías, ordenadas por colores, mandan dos mensajes muy claros, el clásico: el libro es un elemento decorativo, y el trumpista: uno puede presumir de ello. El heredero del papiro no simboliza conocimiento, sino gusto; no se abre, se exhibe. El acto de poseer un libro —regalarlo, mostrarlo, fotografiarlo— sustituye al de leerlo. Así, entre el editor que constata la desaparición del lector y la influencer que transforma el libro en un elemento decorativo, se dibuja la metáfora perfecta de nuestra cultura narcisista.

Nunca hubo tantos libros, ni tan poca lectura. La paradoja define nuestra civilización: un planeta que escribe compulsivamente y que apenas lee. La democratización de la publicación no ha traído una explosión de pensamiento, sino una inflación de ego. El libro se ha convertido —como diría Pierre Bourdieu— en instrumento de distinción, una forma de existir en la esfera simbólica al mismo nivel que llevar una kufiya o una pulserita rojigualda, pero en el ámbito de lo cool en lugar de lo político. En este nuevo ecosistema, la escritura ya no implica interioridad. Es una operación exterior, un acto de presencia. El escritor tradicional, ese que buscaba comprender el mundo, ha sido reemplazado por el productor de contenido que busca ser visible. El lector, antaño destinatario natural del texto, se disuelve en la multitud. Lo que se produce no es literatura, sino ruido. Cada libro publicado alimenta el vértigo de un océano en el que nadie distingue una voz de otra.

La sociedad narcisista no quiere leer porque leer es renunciar al yo ególatra. La lectura exige lentitud, atención, alteridad: tres virtudes incompatibles con el ritmo y la lógica del presente. Escribir, en cambio, se ha vuelto un acto de autopreservación. Uno no escribe para decir algo, sino para exhibirse. La gente necesita casito y de ahí la proliferación de obras sin lector, novelas que nadie abrirá, poemarios que no pasan de la caja de entrega de Amazon. En una cultura donde hay una competencia atroz por la visibilidad, la escritura se convierte en un ritual de supervivencia simbólica. En otro tiempo, escribir era un acto de resistencia contra la fugacidad: un modo de fijar la experiencia, de darle forma. Hoy, paradójicamente, es un modo de participar en esa fugacidad.

Hace unos días un conocido editor me contaba que se estaba planteando sacar un libro de grupos folclóricos de su ciudad «con fotos» y lo justificaba diciendo que son 50 grupos por 50 componentes cada uno que además tienen mucha familia y amigos. Calculaba vender 1000 libros que nadie leería solo para tenerlo, para regalarlo o para salir en él. Esa es la ecuación comercial perfecta del nuevo mercado del libro: la compra no responde al deseo de leer, sino a la necesidad de pertenecer. El libro se convierte en souvenir, en gesto de identidad colectiva, en álbum de presencia. En este esquema, el contenido es lo de menos; basta con aparecer impreso, como en una foto de grupo que legitima la existencia de quien posa. Lo literario se disuelve en lo social.

El editor ya no busca lectores, sino compradores con un vínculo afectivo o estético con el objeto. Y así, entre el editor pragmático que calcula mil ventas garantizadas sin una sola lectura y el autor que se autoedita para sentirse visible, se cierra el círculo: el libro, antaño artefacto de pensamiento, ha pasado a ser fetiche y mercancía sentimental, un puñetero Funko. El libro se imprime bajo demanda, se envía en 24 horas y se olvida en lo que se tarda en mostrar la portada en instagram. La permanencia se ha sustituido por la inmediatez; la profundidad, por la visibilidad para satisfacer la boyante industria del yo. Publicar un libro ha dejado ser un sueño de autor para convertirse es un capricho más.

La irrupción de la inteligencia artificial solo ha acelerado el proceso acercándolo hasta al más corky. La máquina no sustituye al autor: lo multiplica produciendo infinitos textos posibles, infinitas versiones del mismo yo basadas en el robo sistemático del trabajo de otros pero, ese exceso no democratiza el talento, sino que banaliza la expresión. Si antes el problema era quién tenía algo que decir, ahora es quién tendrá tiempo —o disposición— para escuchar. El ruido ha ocupado el lugar del pensamiento con una eficacia envidiable. La calidad, esa antigualla elitista, ha sido felizmente sustituida por la cantidad: millones de textos que compiten por no decir nada antes que nadie. En esta gloriosa era de los mil escritores por minuto, el silencio se ha vuelto un acto subversivo, casi terrorista. La jerarquía cultural, aquella reliquia basada en leer, reflexionar y elegir, ha sido derrocada por el algoritmo democrático. Antes los libros se escribían para ser leídos; ahora basta con que salgan bien en la foto de Instagram.

La fusión de Lantia y Círculo Rojo no es solo un hito empresarial —con perspectivas de tener mucho éxito— sino que pone fecha a un cambio antropológico desde el sector editorial. La sociedad que produce más autores que lectores está diciendo algo sobre sí misma: que ha perdido la fe en la escucha, que confunde expresión con comunicación, que ha sustituido la conversación por la emisión continua del yo. El problema no es que todos escriban; el problema es que nadie lea. Porque leer ya es el último gesto de humildad que nos queda.