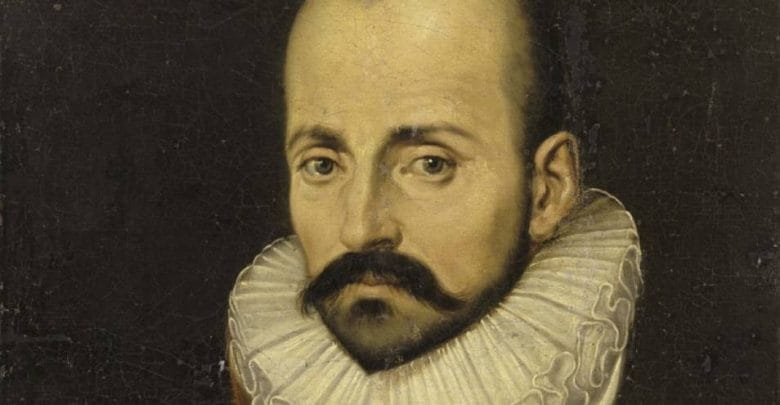

para Malva Flores, que cargó su Montaigne entre los cuervos

Conforme el tren se aleja de Burdeos, un gris y monótono paisaje suburbano va dando lugar a uno más amable de bosques y viñedos. Como el devoto que por lo menos una vez en la vida visita el santuario, he aprovechado un viaje a Poitiers para descender un poco más, pasar el fin de semana en Burdeos y cumplir la cita largamente planeada y postergada: conocer Montaigne, el lugar donde nacieron los Ensayos, y rendir tributo a su Señor. En el trayecto a Castillon-la-Bataille, donde, según me informé, debo bajar para ir al château, apenas hay nombre o lugar que no tenga gusto a vino: Libourne, Saint-Émilion, Montravel… No es un mérito menor, para una pequeña porción de tierra como esta, haber engendrado el vino y el ensayo.

A juzgar por el asombro de una de las empleadas de la oficina de Turismo de Burdeos, a la que pregunté cuál era la forma más fácil de llegar y que apenas pudo informarme algo, la torre de Montaigne no es uno de los destinos favoritos de los viajeros. Sin embargo, tomé como buen augurio el hecho de que en mi primer paseo por la ciudad el Señor de la Montaña me saliera literalmente al paso en una placa colocada en el piso de la plaza de la mairie con la cita del ensayo en el que cuenta cómo fue llamado a ocupar el cargo:

Los regentes de Burdeos me eligieron alcalde de su ciudad cuando me hallaba lejos de Francia, y todavía más lejos de tal pensamiento. Me excusé. Pero me comunicaron que cometía un error; además, se interponía la orden del rey. Es un cargo que debe parecer mucho más hermoso porque no comporta otro salario ni ganancia que el honor de su desempeño… A mi llegada me descubrí, fiel y escrupulosamente, tal como siento que soy –sin memoria, sin atención, sin experiencia y sin vigor; también sin odio, sin ambición, sin avaricia y sin violencia–, para que estuvieran informados e instruidos de lo que podían esperar de mi servicio (X, III).

Montaigne, ya se sabe, encareció siempre su amor a la privacidad y a la libertad; con tanto éxito que luego la posteridad crearía una imagen, falsa, de hombre recluido en su torre, desapegado, casi indiferente a los asuntos públicos. Pero ni uno ni otra pueden engañarnos ya: Montaigne, el hombre que mejor supo vivir para sí, supo también en su momento vivir para los demás.

Estuve en Burdeos por primera vez en el 2000, a los veinticuatro años, y en aquella ocasión, cuando la verdad apenas había leído algunos ensayos sin entender demasiado, me topé en la plaza de los Quincunces con la estatua de mármol de Montaigne de Domenico Maggesi, esculpida a mediados del siglo XIX, y en un impulso más turístico que literario me tomé una foto con ella que aún conservo (fue antes de las cámaras digitales, en realidad no hace tanto, aunque hoy parezca la prehistoria). Ahora quiero pensar que aquella fue una pequeña señal de la importancia que Montaigne iba a tener en el futuro y el preludio de este, el verdadero encuentro.

Mucho tiempo anticipé este viaje e imaginé cómo sería. Sin embargo, ahora que el tren avanza rápidamente y veo los paisajes que alguna vez vio Montaigne, pienso en los pendientes nimios que he dejado en México y me distraigo del presente en lugar de concentrarme en él y vivirlo, irritándome conmigo mismo al darme cuenta. Inmediatamente reparo en que incluso en esto sigo a Montaigne, pues ya él se quejaba de lo mismo: “siempre estamos más allá” (iii, i). En todo caso, sé también que poco después, inconsistente hasta en la inconsistencia, estaré de vuelta y en condiciones de apreciar mejor el momento. No tendré, me temo, mucho tiempo. Es sábado y son escasos los trenes entre Burdeos y Castillon. Si no quiero quedarme ahí el resto del día tengo que tomar el tren de vuelta a las cinco de la tarde.

Castillon-la-Bataille, así llamado por la batalla que decidió la Guerra de los Cien Años en favor de los franceses en 1453, no será seguramente el pueblo más vistoso del sur de Francia. La gare es una pálida y desierta sala de espera en cuyo rincón un empleado dormita pacíficamente tras una ventanilla. Bajé del tren acompañado de una mujer de mediana edad que ahora sale resueltamente de la estación, como quien repite un trayecto rutinario y sabe perfectamente adónde va, o sea, todo lo contrario a mí.

Esperaba encontrar un taxi a la salida que me llevara al château, pero afuera no hay ni un alma y me echo a andar por la calle con la idea de que el centro no puede estar muy lejos. Apenas he avanzado un par de cuadras cuando se suelta un aguacero de verano –estamos en pleno julio– que me obliga a refugiarme en una carnicería, donde aprovecho para averiguar cómo llegar al centro. Allí pregunto en un bar dónde puedo conseguir un taxi para ir a Montaigne y me señalan una oficina de Turismo. La única empleada, una sonriente muchacha que estaba a punto de cerrar, me informa que no hay muchos taxis disponibles, pero que hará lo posible por conseguirme uno. Después de varias llamadas encuentra a un taxista dispuesto a llevarme, pero está comiendo y dice que tendré que esperarlo una hora. Pasará por mí ahí mismo a la oficina. Entre tanto, la muchacha se va y yo cruzo al bar de enfrente, donde pido una copa de vino y algo de comer.

Mientras espero el taxi en una banca, el cielo se despeja y el sol asoma tímidamente entre las nubes. El taxista llega puntualmente y emprendemos el camino al château, que en realidad apenas dista algunos kilómetros de ahí y me hace pensar que, de haber sabido la ruta, bien podría haber caminado. En el trayecto conversamos un poco y me pregunta de dónde soy. Me confiesa que nunca ha salido de Francia y le parece increíble que yo venga desde México para conocer la torre de Montaigne; a este, que leyó y escribió sobre los aztecas, le habría encantado saber que un remoto descendiente de estos y de sus propios antepasados españoles (su madre se apellidaba Louppes de Villeneuve, o sea, López de Villanueva), más de cuatro siglos después, también se había reconocido en su libro. Habría confirmado una de las principales tesis de los Ensayos: “cada hombre comporta la forma entera de la condición humana” (II, III).

Finalmente, tras una serie de subidas y bajadas, llegamos a un camino de tierra flanqueado de viñedos en cuyo fondo se distingue la mole de piedra en la que nacieron los Ensayos. Me deja en la entrada y acordamos que vuelva más tarde para llevarme de vuelta a la estación. Me dirijo, entonces, a una especie de recepción en donde venden vinos –Château Michel de Montaigne y Les Essais– y deslucidos souvenirs que acumulan polvo en las vitrinas junto con diversas ediciones de los Ensayos. Adentro hay dos mujeres acarreando cajas de vino y una de ellas me dice que la siguiente visita guiada a la torre empezará en veinte minutos.

Nunca me han gustado los tours y hubiera preferido explorar la torre a mis anchas, pero no parece haber opción. Compro mi boleto de entrada y mientras tanto paseo por el jardín del castillo observando la torre desde diversos ángulos. El jardín es de estilo francés, con el césped y los arbustos podados pulcramente, pero sin exageraciones versallescas; la torre es un macizo cilindro de piedra con algunas ventanas pequeñas y angostas dispuestas a distinta altura y coronado por un chapitel. Es lo único que queda de la construcción original tras el voraz incendio de 1885; en su lugar erigieron un anodino y algo afectado castillito decimonónico que contrasta con la sobria solidez de la torre.

Pasados los veinte minutos, los escasos turistas nos reunimos a la entrada para comenzar la visita. Somos, en total, cuatro: una pareja acompañada de un amigo (franceses los tres) y yo. Antes de ingresar, la guía, la mujer más joven de las que encontré en la recepción, nos explica algunas generalidades sobre la historia del castillo y de Montaigne. La puerta de la torre es baja y estrecha y solo es posible entrar de uno en uno. En la planta baja se encuentra la famosa capilla. Nos indican que la veremos a la salida y que sigamos al primer piso. En este se encuentra la recámara privada, el lugar en el que, serena y pacientemente, Montaigne exhaló su último suspiro el 13 de septiembre de 1592, no ya, en realidad, “el día esencial, el día juez de todos los otros” (xviii, i), como había escrito grandilocuentemente al principio de los Ensayos, sino tan solo el último, y no necesariamente de los más importantes.

La pieza está casi vacía. Hay apenas una cama (de otra época, en realidad, pero para recordar al visitante que se trataba de un dormitorio, supongo). Sin embargo, en una esquina, debajo de un busto de Montaigne, hay un baúl que efectivamente le perteneció. ¿Será uno de los baúles que llevó al viaje a Italia? Mientras los demás suben a la biblioteca, yo permanezco un rato más ahí contemplando los muros desnudos de la habitación y me acerco, incluso, a tocar el baúl. “¿Será por naturaleza o por error de la fantasía que la vista de los lugares que sabemos que fueron frecuentados y habitados por personas cuya memoria es estimada nos conmueve más, de alguna manera, que escuchar el relato de sus acciones o leer sus escritos?” (ix, iii). Paseando por Roma, Montaigne se extasiaba en los sitios por los que sabía que habían pasado sus ídolos de la Antigüedad –Pompeyo, Catón, Bruto– y no podía evitar invocarlos: “mascullo estos grandes nombres entre dientes y los hago resonar en mis oídos” (IX, III). De igual forma, con la mano puesta sobre el baúl en el que alguna vez se posaron las suyas, me sorprendo murmurando el nombre de Montaigne.

Las voces de la guía y los demás visitantes me despiertan de mi ensoñación y los alcanzo en el segundo piso. Y allí está, finalmente, la biblioteca, un modesto espacio destinado originalmente a ser una suerte de trastero y que acabó siendo el lugar en el que apenas sería exagerado afirmar que se moldeó la idea moderna del yo, el laboratorio de la consciencia individual: “allí paso la mayor parte de los días de mi vida y la mayor parte de las horas del día; en la noche no estoy jamás” (iii, iii). La aclaración llama la atención, pero no sorprende: Montaigne es un pensador eminentemente solar. “Su forma es redonda y solo es plana en lo necesario para mi mesa y mi silla, y me ofrece de un vistazo, curvándose, todos mis libros, ordenados alrededor en estanterías de cinco niveles. Tiene tres ventanas con una perspectiva amplia y libre, y dieciséis pasos de diámetro… Aquí está mi morada” (III, III).

En el techo están las famosas vigas que hizo grabar con sentencias en latín y griego. La mayor parte son amonestaciones morales, advertencias sobre la insignificancia del hombre o su incapacidad para conocer, y de allí la inclinación por los libros sapienciales y el escepticismo: “Todas las cosas son más difíciles de lo que el hombre puede alcanzar” (Eclesiastés); “De qué te ensoberbeces, tierra y ceniza” (Eclesiástico); “Por todas partes, vanidad” (Eclesiastés); “Sin inclinación”, “Me abstengo”, “Nada determino” (Sexto Empírico)… Claro, el Señor de la Montaña tenía presente siempre la fragilidad del hombre y su entendimiento, pero quien lo juzgara solo por la selección de frases de su biblioteca correría el riesgo de creerlo más severo y escéptico de lo que realmente fue. ¿Que el hombre es extraordinariamente vano? Ya se sabe, lo dijo desde el primer ensayo y lo reiteró hasta el último, pero también que, igual que el viento, está hecho para la vida y la acción, y no dejará de cumplir con ellas, pese a todo. ¿Que es difícil estar completamente seguro de algo y tomar un partido cierto? No menos verdad, pero eso en realidad no le impidió creer y comprometerse, a riesgo, claro está, de equivocarse. Quizá la verdadera lección de su escepticismo sea que hay que guardar siempre un resquicio para la duda, aun en nuestras mayores certezas, y, sobre todo, no pretender imponerlas a cualquier precio. Otras sentencias representan más fielmente su carácter: “Soy hombre, nada humano me es ajeno” (Terencio); “Goza felizmente de lo presente; el resto no te pertenece” (Eclesiastés); “Es hermoso que el mortal piense como es propio del hombre” (Sófocles). En ocasiones borraba una y escribía otra encima, como en el caso de aquella de Lucrecio: “No se experimenta ningún nuevo placer viviendo más.” Prudentemente, con el paso del tiempo y conforme su pensamiento iba madurando, mandó quitarla y poner una menos comprometedora. El gesto lo define por entero. ¿Quién podía saber lo que le deparaban los años que le quedaban? Y “ya que corremos el riesgo de equivocarnos, por lo menos equivoquémonos en busca del placer” (XIII, III).

Anexo a la biblioteca hay un pequeño gabinete en el que aún puede leerse en uno de los muros la inscripción del retiro:

El año de Cristo de 1571, a la edad de treinta y ocho años, la víspera de las calendas de marzo, aniversario de su nacimiento, Michel de Montaigne, cansado desde hace tiempo de la servidumbre de la corte y los cargos públicos, gozando aún de plena salud, se retiró en el seno de las doctas vírgenes, donde, en medio de la calma y la seguridad, pasará los días que le resten de vida, consumida ya en más de la mitad. Si el destino lo permite, terminará esta morada y sosegado retiro ancestral, consagrado a su libertad, su tranquilidad y su ocio.

El resto de las paredes estaba cubierto de pinturas con escenas clásicas (el juicio de Paris, imágenes de Venus, luchas de gladiadores), muy al gusto romano del propietario, de las que todavía quedan algunos vestigios.

La guía, a la que apenas he escuchado durante todo este tiempo, anuncia que la visita está próxima a terminar y que de salida veremos la capilla. Nos dirigimos de nuevo a las escaleras y bajamos lentamente, en fila india, hasta llegar al lugar por donde entramos. El recinto, dedicado a san Miguel, se encuentra casi a oscuras. En el altar hay una pintura que representa su lucha con la serpiente. A ambos lados está el escudo de armas de Montaigne: azur con tréboles dorados y una garra de león al centro. Los demás echan un vistazo rápido y se van; yo aprovecho para quedarme un rato ahí, en la penumbra, pensando cuántas veces sus ojos habrán contemplado exactamente esta misma imagen que ahora tengo frente a los míos. Puedo imaginarlo perfectamente arrodillado en el oratorio y después, maestro de la duda, encendiendo un cirio al santo y otro a la serpiente.

Cuando salgo ya todos se han ido y la guía me espera para cerrar la puerta de la torre. Caminamos juntos de regreso a la recepción y después continúo solo por el camino en el que no debe de tardar en aparecer el taxi. El cielo se ha aclarado, pero el campo sigue húmedo y huele a tierra mojada. No hay nadie en los alrededores y puedo oír el sonido de mis pasos sobre la grava. Antes de llegar al final, me detengo y volteo para ver por última vez la torre y llevarme una imagen postrera. Miro intensamente tratando de detener el instante, fijar la visión y grabarla a fuego en mi memoria. Pienso, sin embargo, que por más esfuerzos que haga la imagen irá perdiendo fuerza, decolorándose, y acabará convertida en un pálido reflejo de lo real, como todos los recuerdos visuales. Mientras me doy la vuelta y sigo caminando, pienso también que no importa, que Montaigne habita en mí, y crece, en una íntima trastienda que llevaré siempre conmigo, como todo aquel que verdaderamente lo ha leído y ha sido leído por él; que está vivo y palpita en cada línea de los Ensayos: vivo como estoy yo mientras escribo estas palabras, vivo como estás tú, que me lees. ~