CINELANDIAS: ‘El tercer hombre’: Orson Welles y la apoteosis del mal

Es una historia sobre el hálito del mal construída con pinceladas expresionistas, una atmósfera de misterio y un cúmulo de virtuosismos estéticos. Y culmina con una apoteosis formal incomparable.

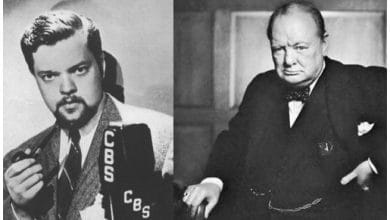

Ha circulado siempre la leyenda de que El tercer hombre (1949) fue una película firmada por Carol Reed (1906-1976), pero realizada por Orson Welles (o siquiera filmada bajo su batuta). Tal especie, amén de denigrante para Reed, ignora los hábitos de Welles durante los muchos rodajes en los que participó como actor, más preocupado siempre por atender reclamos etílicos y gastronómicos y por agasajar doncellas (y no tan doncellas) que por dedicar desvelos a un trabajo que consideraba estrictamente alimenticio.

Es cierto, sin embargo, que Welles –más listo que el hambre— entendió enseguida que El tercer hombre no era uno más entre los muchos bodrios que desde entonces bendeciría con su presencia, aprovechando su fama marchita de genio precoz; y que se preocupó de comentar con Reed algunos aspectos de guión, en los que el director sólo le hizo un caso relativo. Así y todo, Welles lograría colocar su celebérrima frase sobre Suiza y el reloj de cuco, que no figuraba en el guión escrito por Graham Greene.

Basta comparar sinópticamente los estilos de Ciudadano Kane y de El tercer hombre para concluir que sus autorías son diversas. Mientras el estilo wellesiano aprovecha las enseñanzas del expresionismo para construir un universo visionario y megalómano, infiltrado por una narrativa caleidoscópica, el estilo de Reed se pone al servicio de una narrativa clásica y no se pretende innovador, sino más bien elegíaco de una escuela estética que había alcanzado su cénit veinte o treinta años antes.

De algún modo, Reed entendió que la Viena estragada por los bombardeos y tomada por las potencias triunfantes en la Segunda Guerra Mundial evocaba, en su mezcla de esplendor y decrepitud, el Berlín de entreguerras; y rodó una película de trasnochadas pinceladas expresionistas que funciona maravillosamente, creando una incomparable atmósfera de oprobio y misterio que alcanza su apoteosis formal en las escenas de la persecución en las cloacas, después de procurarnos un espectral baile de sombras sobre las calles adoquinadas y esmaltadas de lágrimas de una Viena a un punto del derrumbamiento.

Y la cítara de Anton Karas, con un punteo que por momentos hace trizas el alma y por momentos la eleva hasta regiones de sublime ingravidez. Y la fotografía virtuosa de Robert Krasker, con su malabarismo de luces y sombras y su juego de planos imposibles. Este cúmulo de virtuosismos estéticos no logra nublar, sin embargo, la jugosa historia de El tercer hombre, cuyo espinazo es una y otra vez recorrido, como en un calambre de fascinación, por el hálito del mal, presentado siempre entre veladuras de ambigüedad e inconfesa simpatía.

Tampoco los alardes técnicos desplegados por Reed y su equipo logran opacar el humorismo soterrado y el romanticismo agónico del guión de Greene, que raya con lo sublime en el sacrificio del personaje de Anna Schmidt, la actriz de medio pelo interpretada con conmovedora adustez por Alida Valli, incapaz de aceptar que su amado Harry Lime era en realidad un canalla.

El plano final, arañado por la música de Karas y desfalleciente de otoños, es de una fuerza desgarradora y fatal

El plano final de El tercer hombre, arañado por la música de Karas y desfalleciente de otoños, es de una fuerza desgarradora y fatal: intuimos que Alida Valli pasará de largo ante Joseph Cotten, pero necesitamos mantenernos con los ojos pegados a la pantalla, que ya no nos muestra composiciones alambicadas ni contraluces calculados ni parecidos virtuosismos, sino la implacable y serena y matinal majestad de un plano fijo que nos quema las pupilas. Y Valli pasa ante la cámara, dejando atrás a Cotten, dejándonos atrás a nosotros, desconsolados para siempre, o dispuestos a emborracharnos hasta extraviar la conciencia.

En una de las secuencias más célebres de El tercer hombre, Holly Martins, el escritor de noveluchas del Oeste interpretado por Joseph Cotten, ha logrado al fin reunirse con su amigo Harry Lime en el Prater vienés. Montan juntos en la noria y, cuando se hallan en lo más alto, Martins pregunta, horrorizado: «¿Has visto a alguna de tus víctimas?». Harry Lime esboza una sonrisa cínica y dirige con desdén la mirada a la gente que pasea por el parque, allá a lo lejos: «¿Víctimas? –se mofa–. No seas melodramático. Mira ahí abajo. ¿Sentirías compasión por alguno de esos puntitos negros si dejara de moverse? Si te ofreciera veinte mil dólares por cada puntito que se parara, ¿me dirías que me guardase mi dinero o empezarías a calcular los puntitos que serías capaz de parar? ¡Y libre de impuestos, amigo, libre de impuestos! Hoy es la única manera de ganar dinero».

Harry Lime debería ser nombrado santo patrono de la filantropía.