El exilio del punto y coma

(Nota con escuelita, Azorín y un cantor de tango)

De las tareas de alta dificultad que recuerdo, y que además me ocasionaron desvelos y otras alteraciones cotidianas, estaba la del aprendizaje de los signos de puntuación. Cuando aprendí a leer en casa, gracias a las lecciones de mamá, que tampoco era una “pera en dulce” para la enseñanza, pues a veces se ofuscaba hasta la rabia, las ideas y sentidos de la lectura transitaban con tranquilidad y asombro. Sabía dónde respirar, dónde hacer las pausas mentales, en qué parte, cuando era en voz alta, bajar o alzar la entonación.

Cuando llegamos a las clases de ortografía, ahí fue Troya, porque, si bien mamá —qué impertinencia acudir a esa conexión familiar, pero es que la casa también era escuela— se sabía de memoria grandes apartados del Tratado de Ortografía y Ortología de José Manuel Marroquín, que, a modo de descanso de faenas de cocina, recitaba de vez en cuando, con las maestras era otro cuento. Asimismo, cuando empezaban a disertar sobre los signos de puntuación, la “jartera” se asomaba a la cara de los alumnos. Era más que todo una tortura, una suerte de amenaza vedada; no sé, había un enorme cansancio en todas esas normas y recetas del lenguaje.

Lo más complicado, creo, era la aplicación del punto y coma, porque, a la larga, con comas y puntos uno se defendía, y aun con los signos de interrogación y exclamación. Pero el punto y coma tenía su vaina rara, porque estaba entre las pausas de la coma y la del punto y seguido. Había una nueva dimensión del sentido, del ritmo, de las cadencias. No sé quién inventó los signos de puntuación, pero, se dice que ese aporte proverbial acaeció en Alejandría, hace dos mil quinientos años.

Sigo con la escuela. Las maestras (sí, los dos primeros cursos escolares me correspondieron con dos señoritas, ambas casadas, doña Rosa y doña Angélica, a las que había que tratar de “señoritas”) hacían, al parecer, un esfuerzo descomunal por transmitirnos la corrección en la puntuación y en la ortografía. Y hablaban de ritmos respiratorios, de las partes donde el sentido de la frase nos indicaba cómo puntuar y cosas así, que por momentos parecían más asuntos de mundos indescifrables y misteriosos.

De a poco, así como con las tildes y los acentos, nos fuimos familiarizando. Y en cuanto a la ortografía todo se aprendía leyendo cartillas, libros infantiles, yendo a la biblioteca pública dos o tres veces a la semana. Y no sé quién decía que la ortografía entraba por los ojos. Así era. Y de pronto, después de múltiples dificultades, fuimos aprendiendo a poner las comas, los puntos, los otros signos necesarios para una buena comprensión, pero el punto y coma era (a mi parecer) el más jodido.

Y sobre este esquivo signo de puntuación es que quiero escribir hoy, cuando ya van como cinco párrafos de preliminares.

Uno de los maestros del punto y coma en castellano es Azorín, un escritor español al que comenzamos a leer en quinto de primaria, cuando el profesor Álvaro Sánchez nos ponía lecturas breves de ese autor de la Generación del 98 en España. Les voy a citar un trozo de “Cervantes y el idioma”, que está en el libro El artista y el estilo, de don José Martínez Ruiz, alias Azorín.

“El descubrimiento de un nuevo retrato de Cervantes —un presunto retrato— obliga al comentario. Este Cervantes es Cervantes; los otros Cervantes son caballeros que quieren ser Cervantes. Nos mira este Cervantes de un modo sesgo; sesgo en sus dos acepciones; de medio lado y sesgadamente. Tiene el Cervantes del nuevo retrato un ambiente de melancolía; su mirada es melancólica. Dice de sí Cervantes que él tiene los ojos “alegres”; pero en ese retrato son tristes”.

Nótese el uso del punto y coma, del que, como dije, el autor de La ruta de don Quijote es un maestro en esas lides. Además, y en el mismo libro, tiene una nota titulada “Los misterios de la puntuación”, en la que, de contera, se hace esta pregunta: ¿se preocupan de la puntuación todos los escritores? Más adelante advierte: “Pero la puntuación tiene —ya lo comprenderá el lector— una base más ancha que la decisión personal, que el capricho del escritor. Esa base es la psicología. El estilo es la psicología”.

Y la cosa no para ahí. Continúa Azorín: “No puede uno tener el estilo que quiere. No puede uno tampoco puntuar como quiere. No basta decir: “Yo voy a poner punto y coma donde los demás ponen punto. Y yo voy a poner punto donde la generalidad de las gentes pone punto y coma”. Además, acota que en la historia las formas de puntuar han variado, no es lo mismo cómo lo hacían, por ejemplo, en los tiempos antiguos, o en el Siglo de Oro español, a como se acostumbraba en el siglo XIX.

La puntuación es parte del estilo, pero también del sentido, del pensamiento nítido. Cuando se tiene claro el pensamiento, la escritura, tanto como su modo de puntuarla, resulta lógica y entendible. Las puntuaciones en literatura pueden también ser parte de experimentaciones, de asuntos estilísticos particulares, de intenciones de “novedad” o de “revolución” en las formas de escribir. Se pueden apreciar estos asertos en las experiencias de la “nueva novela” francesa, con Claude Simon a la cabeza, y también en los momentos en que hay que darles paso a los “flujos de conciencia”, en los que la gramática no opera.

El punto y coma, como nos le enseña Azorín, puede usarse en períodos cortos; también, en enumeraciones cuando algunas de ellas son largas y entre las mismas ya se ha utilizado la coma. Y, por supuesto, en períodos largos, en frases subordinadas. Tiene su gracia y ayuda a la comprensión. Hoy, creo, hay poca sintonía con el punto y coma. Parece haber contra él una suerte de conspiración o de declaración de signo no grato.

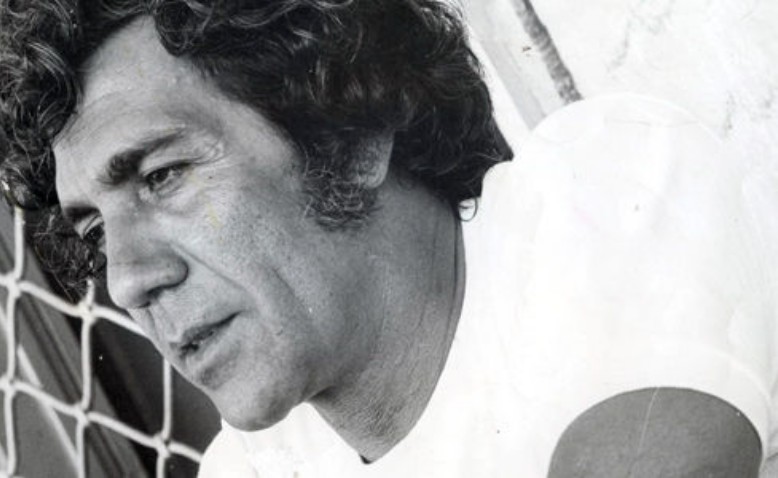

Recuerdo ahora a Álvaro Cepeda Samudio, el gran escritor barranquillero, cuando decía que para violar las normas gramaticales (entre ellas las de puntuación) hay primero que dominarlas, saberlas, entenderlas. Luego, según los requerimientos literarios, se pueden adulterar. Y en este punto de la exposición, aparece un enorme cantor de tango, Roberto Goyeneche, el Polaco, que sugería silencios, cantaba el punto y coma y se quería morir en cada interpretación. “Tu voz, que al tango lo emociona / diciendo el punto y coma que nadie le cantó”, decía Cacho Castaña en su tango homenaje al cantor del barrio Saavedra, de Buenos Aires, titulado “Garganta con arena”.

El punto y coma es un signo apareado que quiere ser original, pero es una mezcla del punto y la coma, el uno arriba, la otra abajo. Se dice que está en retirada, pero a mí me sigue gustando, en particular porque me trae recuerdos de infancia, de ámbitos escolares, con maestras preocupadas porque cada uno de sus alumnos lo entendiera todo, incluidos esos usos tremendos de la puntuación, que son parte del pensamiento bien pensado, de la escritura bien escrita, de la claridad y las intenciones.

Tengo la impresión de que al cabo de tantas discriminaciones, al punto y coma lo han exiliado. Lo han mandado al cuarto de rebujo, al “sanalejo” de los signos muertos, y resulta que él se resiste y en ocasiones grita, patalea y sale a flote. Quién sabe cuánto tiempo más pueda sobrevivir. Todavía no le llega el punto final.

(Escrito en Medellín el 14 de febrero de 2022)