El soñador frágil

Si la condición humana suele presentarse como tragedia, a veces incluso como tragicomedia, se debe a que habita en nosotros una enorme contradicción. Fantaseando nos acercamos a los dioses, pero creando y construyendo, o en todo caso materializando o traduciendo en hechos concretos las imágenes y los deseos, arrastramos toda suerte de fragilidades e incompetencias. Podemos imaginar la perfección, pero no podemos materializarla. El gran fantaseador traza en su mente las coordenadas de mundos perfectos, de grandes organizaciones sociales en las que todos los valores armonizan y los problemas se resuelven de forma casi mágica, mientras su propia vida, aquejada por vicios e inconsistencias, desmiente la posibilidad de la utopía.

Ese es el sino trágico de los redentores. Para la vida pública tienen soluciones totales, quieren la salvación del pueblo, la armonía social, pero en su vida privada cultivan fobias, vicios, rencores y pasiones incompatibles con sus aspiraciones públicas. La vida real contradice la vida soñada, los hechos concretos palidecen frente a las palabras y promesas. Esta tragedia humana se agudiza en sociedades como las latinoamericanas, donde las privaciones sociales asaltan los ojos de gente preparada, con lecturas y sensibilidades sociales, o de visionarios que no se resignan a que el mundo real no esté a la altura del ideal. La tentación salvífica puede entonces provocar cataclismos sociales o autoritarismos bienintencionados, y si hoy lo sabemos o entendemos con tanta claridad es porque Mario Vargas Llosa ha consagrado su vida como novelista a explorar este fenómeno.

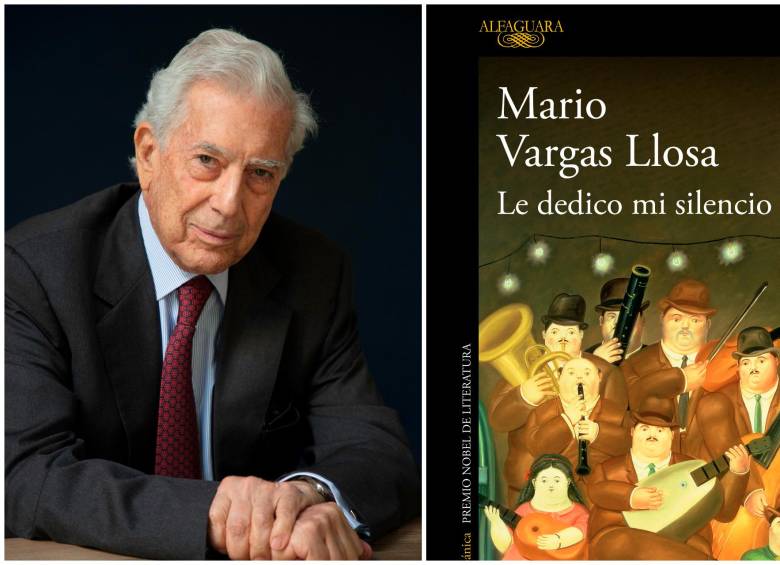

Su última novela, Le dedico mi silencio, lo corrobora. Aunque en esta ocasión el novelista no imagina la vida de santones, dictadores o revolucionarios, el tema profundo y el drama humano que encarna su protagonista, Toño Azpilcueta, es el mismo. Su gesta vital evidencia esa tragedia humana, muestra la distancia que se abre entre lo que se quiere y lo que se puede, entre los anhelos de armonía y los vicios y flaquezas privadas que limitan el alcance de las actuaciones.

Toño Azpilcueta es un experto en criollismo y cultura popular peruana que no se conforma con que la música tenga solo una finalidad artística. Para él, la cultura en general y la música en particular tienen una utilidad social de enorme relevancia: unen conciencias, armonizan mentalidades, desarman espíritus, congregan sensibilidades. La música, sobre todo la criolla, la que hunde sus raíces en las esencias nacionales, tendría el poder de borrar las diferencias sociales, raciales y culturales que envilecían y fragmentaban la vida social del Perú, y por lo mismo de obrar el milagro de unir a un país desangrado por la ofensiva terrorista de Sendero Luminoso –la novela transcurre a comienzos de los noventa–, y de poner fin a la traumática incomunicación que históricamente ha dividido a los peruanos entre serranos y costeños, blancos y cholos, ricos y pobres.

Toño tiene esa revelación oyendo tocar a Lalo Molfino, un guitarrista apenas conocido que resulta ser, a criterio del criollista, el mejor guitarrista del país y quizá del mundo, lo mejor que le ha ocurrido al Perú en toda su historia. Al enterarse de que ese genio ha muerto en el anonimato, pobre y tuberculoso, Toño se propone seguir sus pasos para escribir un libro que le rinda un merecido homenaje. Pero no solo eso. También quiere aprovechar la ocasión para exponer sus trascendentales ideas sobre el destino de armonía que debía reinar sobre el Perú una vez se reconociera la importancia de la música criolla. Su libro, Lalo Molfino y la revolución silenciosa, estaba llamado a tener un efecto radical y transformador. Debía contener la suma total de los temas peruanos y proyectar una visión capaz de resolver, de una vez y para siempre, los problemas nacionales.

Esas fantasías de unión y armonía nacional contrastaban, sin embargo, con sus propias fragilidades y falencias. Toño está casado con Matilde, una mujer que lo mantiene y a la que no dudaría en dejar si su amor secreto, la cantante Cecilia Barraza, correspondiera a sus sentimientos. La armonía no reinaba en su propia casa. Y no solo eso. Toño padece de una fobia incontrolable a las ratas. Las ve aparecer cuando el conflicto lo angustia o la realidad se empeña en contradecir sus ambiciones. Entonces siente las patitas repulsivas caminando por su espalda, descendiendo por sus piernas, colándose en sus calzoncillos. El gran creador de teorías unificadoras y armonizadoras no tolera la contradicción ni la crítica, mucho menos las ideas que debilitaban la fuerza de sus argumentos. Y cuando la conflictiva y caótica realidad se entromete para corromper sus planes salvíficos de fraternidad nacional, pierde por completo el control. Como a tantos redentores latinoamericanos, a Toño le gustaría que todas las voces críticas se silenciaran, y que la totalidad de la población abriera los ojos para reconocer que solo la suya tenía la razón.

Siendo este el núcleo de la novela, Le dedico mi silencio también es un elogio de la cultura popular. No solo de la música criolla, sino de la huachafería, un modo expresivo que se acerca a la cursilería pero que es mucho más: una forma muy peruana de ver y estar en el mundo, una manera de afrontar la existencia en la que el sentimiento predomina sobre la razón y cuya mejor expresión se encuentra, precisamente, en el vals criollo.

Y también en esta novela, por supuesto, que no se entenderá a cabalidad si no se percibe en ella esa misma clave autoparódica y huachafa. Como decía Toño en sus páginas, “la huachafería es el gran aporte de los peruanos a la cultura universal”. A eso podemos contestar que esta novela huachafa contribuye a la gran aportación de Vargas Llosa: desglosar ese drama humano, fuente de insatisfacciones, gestas trágicas y vanas, visiones gloriosas y huachafas, que emerge cuando seres imperfectos creen que han dado con las claves de la perfección. ~