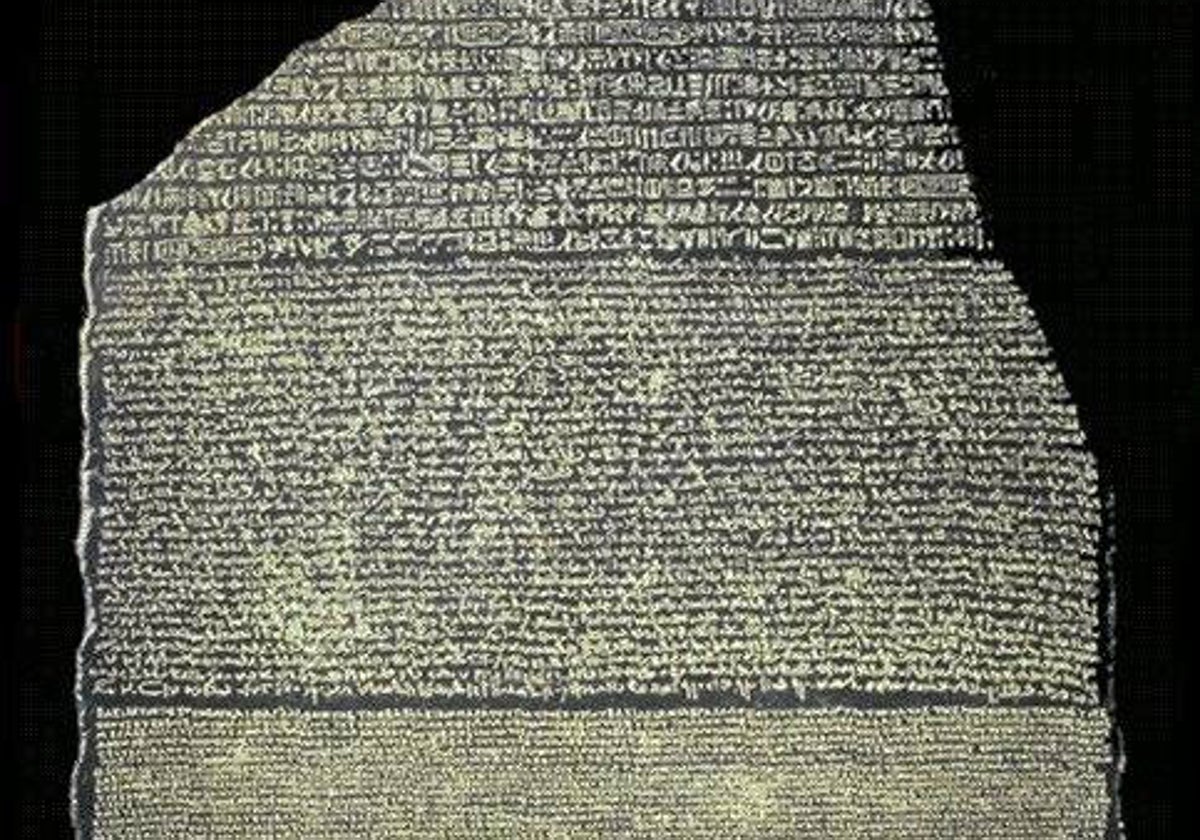

Detalle de la piedra de Rosetta

Habían pasado casi siete años de aquel 14 de septiembre de 1822 en que Jean-François Champollion irrumpió en el despacho de su hermano en la Academia de Inscripciones y Bellas Letras de París con los brazos llenos de manuscritos y gritó «¡ya lo tengo!» antes de caer desmayado. En 1829, el genio francés que había descifrado la enigmática escritura jeroglífica de la piedra de Rosetta se encontraba de viaje en Egipto, comprobando con orgullo que estaba en lo cierto. Había recorrido el Nilo desde Alejandría hasta la Segunda Catarata y por el camino había podido leer las inscripciones de los templos, tumbas y monumentos. «No hay nada que cambiar en nuestra ‘Carta sobre el alfabeto jeroglífico’ (…). Nuestro alfabeto es válido», escribió a Dacier, el director de la Academia de Inscripciones. Ignoraba entonces que aún iba a hacer un último e inesperado hallazgo.

En junio de aquel mismo año, Champollion visitó Deir el-Bahari, cerca del Valle de los Reyes, y al leer por primera vez en miles de años los jeroglifos grabados en la piedra descubrió el nombre de un faraón hasta entonces desconocido, con una letra en un insospechado lugar. Edward Dolnick (Massachusetts, 1952) lo cuenta con detalle en su apasionante relato sobre cómo se descifró ‘La escritura de los dioses‘ (Siruela, 2024). «Aún más me asombró descubrir, al leer las inscripciones, que dondequiera que se hacía referencia a aquel rey barbado, que lucía la vestimenta habitual de los faraones, los nombres y los verbos se hallaban en femenino, como si se tratara de una reina», anotó en su diario.

Se sabía que había habido mujeres que gobernaron en Egipto, como Cleopatra, pero habían sido esposas de un faraón o regentes en nombre de algún joven príncipe. Champollion no llegó a saber nunca que había dado con el primer testimonio de Hatshepsut, una reina de la XVIII Dinastía que dirigió los destinos del país durante 20 años y cuya memoria trataron de borrar sus sucesores. Los arqueólogos revelaron su historia en la década de 1920, un siglo después, pero el descifrador francés fue el primero capaz de leer en su templo que la palabra «rey» iba seguida de un jeroglifo que marcaba el género femenino y representaba el sonido ‘t’.

«Lo que sabemos se lo debemos a la oportunidad que tuvo Champollion de fijarse en una pequeña letra ‘t’ en un lugar al que no pertenecía», resalta Dolnick al final de su relato de cómo se descifró la piedra de Rosetta, con guiños actuales y alusiones a diversos idiomas que ayudan en su comprensión. Su obra es, a juicio de Irene Vallejo, «un viaje al corazón del enigma, la historia del libro de piedra que nos enseñó a descifrar códigos secretos, la hebra que une el antiguo Egipto con el nacimiento de la informática, el nexo entre Champollion y Sherlock Holmes».

Desde que en julio de 1799 las tropas de Napoleón hallaran esta losa de granito entre un montón de escombros de la antigua fortaleza de Rashid (la localidad egipcia a la que los franceses llamaron Rosetta), se supo que sería la llave con la que adentrarse en la misteriosa escritura egipcia. Por primera vez se había descubierto un texto en griego, perfectamente leíble, junto a esos bellos e incomprensibles dibujos de círculos, estrellas, leones y hombres arrodillados. Se pensó que descifrar la escritura jeroglífica llevaría semanas, pero se tardaron veinte años y quizá aún contemplaríamos ignorantes las inscripciones de tumbas o templos si en este empeño no se hubieran zambullido dos prodigiosas mentes con una asombrosa habilidad para los idiomas. Era, quizá, lo único que tenían en común los dos rivales de este singular lance.

Duelo de titanes

«El inglés Thomas Young fue uno de los genios más versátiles que hayan existido. El francés Jean-François Champollion fue una criatura volcada en un solo objeto de atención que se ocupó de Egipto y nada más que de Egipto«, describe el escritor estadounidense, que trabajó como redactor jefe de la sección de Ciencia de ‘The Boston Globe’ y ha colaborado en ‘The Atlantic’, ‘The New York Times Magazine’ o ‘The Washington Post’.

Young, un polímata que destacaba tanto en física como en lingüística, descubrió que los jeroglíficos podían representar sonidos, como las letras de nuestro alfabeto, y descifró el nombre de Ptolomeo en un cartucho, adelantándose en la carrera. Sin embargo, Champollion logró entender los intrincados mecanismos de una escritura en imágenes, en la que algunos jeroglíficos representaban sonidos, otros palabras, con muy pocas o ninguna vocal… y finalmente llegó victorioso a la meta.

En los caminos de ambos descifradores se cruzó felizmente el hallazgo de un obelisco con una lista cronológica de faraones e inscripciones en griego y egipcio, que el multimillonario inglés William Bankes llevó desde File hasta su mansión rural de Kingston Lacy. Otro gran descubrimiento, el de Abu Simbel por Jean Louis Burckhardt, daría el empujón definitivo a Champollion. Siguiendo las indicaciones de este viajero suizo, Bankes y Giovanni Belzoni, un forzudo de circo italiano reconvertido en arqueólogo, llegaron hasta los famosos templos que por entonces estaban casi cubiertos por entero de arena. El gigante paduano llegó a entrar en 1817 en el templo de Ramsés II, descubriendo pinturas y jeroglifos en sus paredes que interesaron después al inglés y que, a través del arquitecto Jean-Nicolas Huyot, llegaron hasta la buhardilla de la rue Mazarine donde vivía Champollion.

El egiptólogo francés recibió el inesperado paquete con copias de las inscripciones de Abu Simbel el 14 de septiembre de 1822, el día más importante de su vida. Al abrirlo, reparó en un cartucho que no había visto nunca, con solo tres jeroglíficos. Conocía el último, un símbolo que representaba la letra ‘s’ y que aparecía dos veces. El primero, un círculo con un lunar central, recordaba al sol. Champollion recordó que la palabra ‘sol’ en copto era ‘ra’ y que Ra correspondía también con el nombre del propio dios sol de los egipcios. Desconocía qué significaba esa especie de racimo intermedio, pero en cuanto vio ‘RA…SS’, el nombre de un faraón le vino a la mente: Ramsés.

«Aquello fue un verdadero ¡eureka!, y en realidad un triple avance en uno solo», relata Dolnick, pues no solo había logrado descifrar un nombre puramente egipcio, escrito siglos antes de que los griegos llegaran a Egipto. Había encontrado un método para descifrar otras palabras con ayuda del copto, tal como había sospechado desde su adolescencia. Además, había vislumbrado cómo funcionaba la complicada maquinaria intelectual de la escritura egipcia.

Ese mismo día Champollion descifró en otro cartucho el nombre de Tutmosis y entendió su significado: ‘nacido de Thot’, el dios de la escritura, como Ramsés significaba ‘nacido de Ra’, el dios del sol. El misterioso símbolo intermedio que significaba ‘nacimiento’ aparecía además en la piedra de Rosetta fuera de los cartuchos y coincidía con el texto en griego.

Aquel mismo día corrió a dar la noticia a su hermano y dos semanas después de su dramático desmayo, desvelaba las primeras claves de su trabajo en París. Champollion no tuvo tiempo de resolver todas las cuestiones. Murió una década después. Pero el hallazgo del decreto de Canopo en 1866 en Tanis, con otros textos en griego, demótico y con jeroglifos como la de la piedra de Rosetta, confirmó que estaba en lo cierto. Por fin, como resalta Dolnick, se podía leer ese libro abierto que era Egipto, con ilustraciones en cada página.