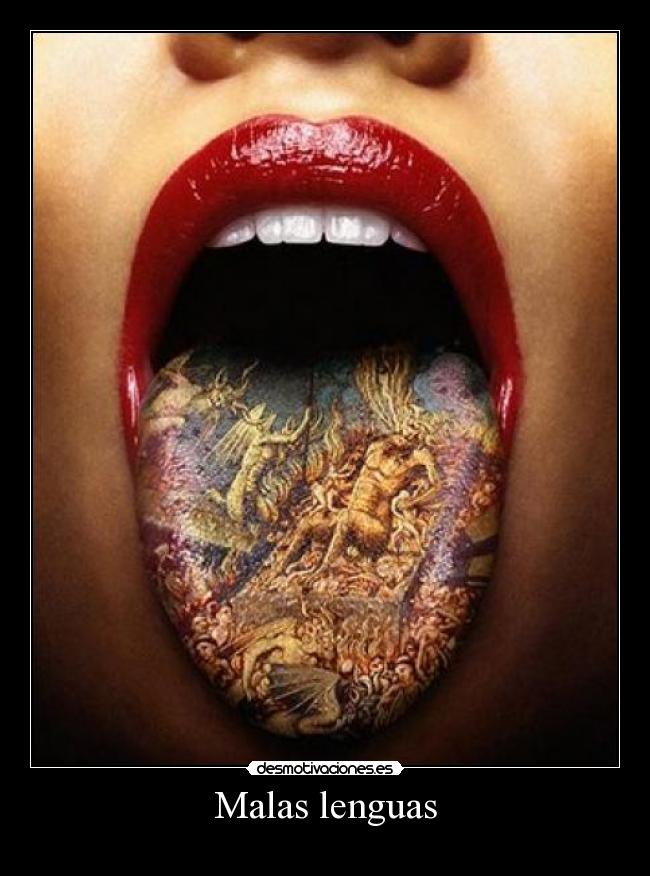

Héctor Abad Faciolince: Las malas lenguas

No me gusta mucho viajar. Me gustaba, pero ya no tanto: todo me empieza parecer muy parecido. Ahora creo, con Pascal, que “toda la infelicidad de los hombres proviene de una sola causa: de la incapacidad de quedarse tranquilos en la propia casa”. Viajo, sobre todo, por un motivo íntimo, familiar: para ver a mis hijos, a los que les dio por vivir lejos, muy lejos de aquí. Por eso, cuando me invitan a viajar, trato de invitarlos a ellos adonde yo voy, y casi siempre aceptan, pues ellos todavía tienen esa edad en la que uno sueña con conocer personas nuevas y ver países distintos. La falta de experiencia hace ver a cada persona como una gran novedad, y a cada país como una anomalía en la uniformidad universal. A mí lo que me gusta es ver a las mismas personas (mis hijos, mis amigos) y volver a los mismos sitios, para ver si unos y otros envejecen bien o mal.

Pero no es de los viajes de lo que quiero hablar, sino de las malas lenguas. Y empecé por los viajes porque una vez llevé a mi hijo a Oporto, en Portugal, a un encuentro de escritores. Fue igual a todos los demás: alcohol, comida, conferencias y un aire denso de aventuras posibles que nunca se concretan (por fortuna). Pues bien, allá, en Oporto, estuve con él una semana. Y nada, todo bien. Lo raro ocurrió años más tarde, cuando fui a presentar un libro en Sao Paolo, en Brasil. Allá estuve en la casa de un escritor brasileño que había estado en Oporto también. Como es normal en mí, desmemoriado que soy, no me acordaba de él. En cambio él me dijo que se acordaba muy bien de mí pues le hacía mucha gracia ese señor canoso (yo) en compañía de su amante, un lánguido muchacho apenas post-adolescente. Me sobresalté. ¿Yo, a estas alturas de la vida, enredado con efebos lánguidos? Devolví la película hasta Portugal, y ahí me vi, abrazando a mi hijo cariñosamente, incluso en público. Ahí estaba la confusión. Lo que son las malas lenguas.

No hay nada más fácil que empezar un chisme, incluso sin querer. Uno ve algo, lo interpreta según lo que sus sentidos y sus suposiciones le dicen, y adelante, ni siquiera con mala intención, uno queda graduado de lo que no es. En este caso concreto no es que a mí me importara que me creyeran gay. A veces, incluso, me hubiera gustado ser gay, como me hubiera gustado ser cinco centímetros más alto y un diez por ciento menos lento. Pero en otros casos las interpretaciones pueden llegar a ser graves.

No hace mucho invitaron a un amigo mío, XY, otra vez escritor, a un encuentro literario (uno más) en una ciudad importante que no voy a mencionar. Cuando faltaban diez días para la llegada (yo no estaba invitado) me llamó la organizadora a preguntarme si era verdad que XY les pegaba a las mujeres. Una persona de la organización se lo había dicho y ella se preguntaba si debía cancelar la invitación. Aunque XY vive en otro país, y no es amigo íntimo, la acusación me pareció muy rara. No tenía el tipo. Le pedí permiso a la organizadora para hablar con él. Lo llamé. Nunca en su vida, me juró, le había pegado a una mujer. Nunca había peleado a los golpes con nadie, ni siquiera con otro hombre. Sabía, sin embargo, de dónde podía venir el chisme, y me lo explicó. Había alguien que por diferencias políticas se había dedicado a acusarlo de todos los delitos, menos el abigeato. Una venganza ridícula de una mala lengua. No lo desinvitaron.

Una última mala lengua. No hace mucho nos llegó a Angosta Editores (la editorial que tengo con mi esposa) la solicitud de no volver a publicar una novela porque, según la mala lengua que nos escribía, el autor de esa novela era racista. Conocemos bien a este autor y sabemos que no es racista. Su obra tampoco lo es. Ahora las malas lenguas se dedican también a la censura moral. Los censores de antaño eran los religiosos o los gobernantes. Los de hoy son policías de la corrección política y guardianes de la moral de lo que está permitido decir o no, escribir o no.