La enfermedad del poder

El paranoico no sabe que en el acto de desenmascarar presuntamente al otro se está desenmascarando a sí mismo

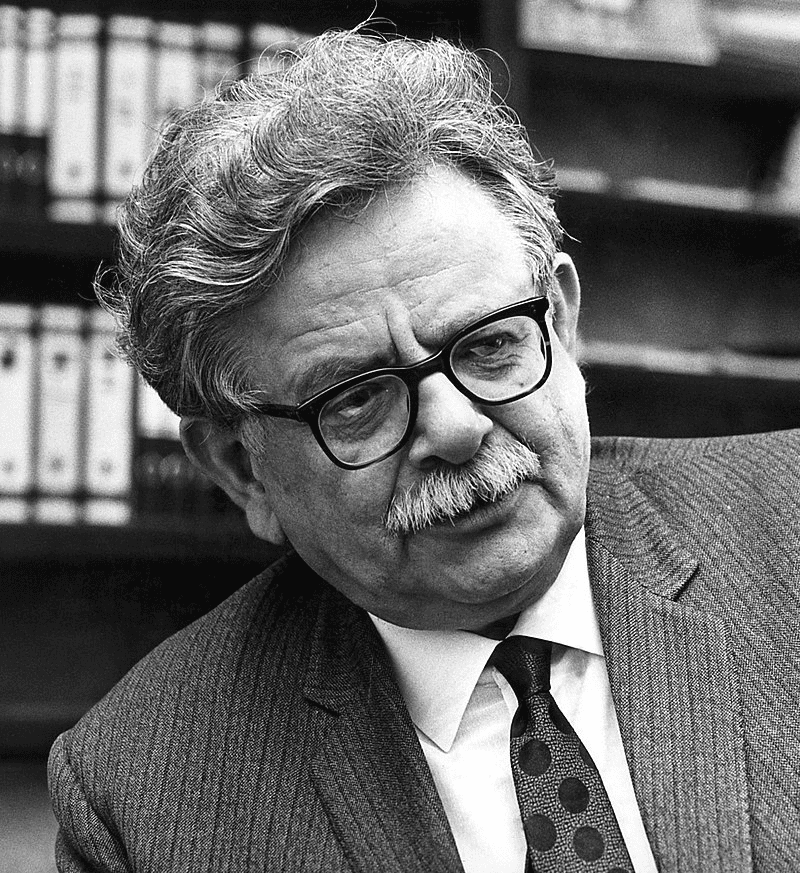

Wikimedia Commons

La paranoia tiene dos elementos fundamentales: la simulación y el desenmascaramiento, que funcionan en la mente como procedimientos complementarios. El afán de simular coloca al paranoico en el mundo del teatro y la representación, y el deseo de desenmascarar lo vincula con el universo policial y la dialéctica de la sospecha. Para el paranoico sus pensamientos son un tesoro, porque son los motores de su acción. No revelarlos a nadie es asunto de capital importancia y procura disimularlos. Pero, al mismo tiempo, se pasa la vida adivinando y arrancando los presuntos disfraces de los demás y se cree un desenmascarador supremo. Por una parte se enmascara rígidamente, guardando sus delirios en un cofre de titanio al que a menudo ni siquiera acceden sus parientes más cercanos, y por otra parte, intenta noche y día arrancar las caretas de los amigos y los enemigos, convirtiendo la vida en un desquiciante baile de máscaras.

«Los enemigos están por doquier, bajo los disfraces más pacíficos e inocuos, pero el paranoico, que tiene el don de adivinar las intenciones, sabe con exactitud qué hay detrás. Les arranca la máscara del rostro y resulta que en el fondo es siempre el mismo enemigo», dijo Canetti en Masa y poder. Y ese enemigo único y múltiple se suele parecer a su propio rostro: el paranoico no sabe que en el acto de desenmascarar presuntamente al otro se está desenmascarando a sí mismo, pero prefiere ignorar ese detalle y cree estar más cerca de la verdad que los demás, como si por decreto divino hubiese llegado a él la capacidad de leer las caras en el acto, o para ser más exactos: las máscaras. Y en los momentos en los que se siente eufórico y seguro suele recurrir a conceptos excesivos y solemnes como el destino, la historia, la eternidad y hasta el infinito.

En ciertos momentos de ebriedad narcisista, enormemente temerarios porque lo pueden desenmascarar, el paranoico se atreve a referir públicamente los hechos por los que pasará a la historia. Basta con oír una sola vez a un mandatario decir que va a pasar a la historia para empezarse a preocupar. Si en lugar de una vez son dos o tres las que da por sentado su paso a la historia, no es arriesgado pronosticar que la enfermedad se agrava y que habrá temblores sísmicos en el sistema.

Si echamos la vista atrás, todos los presidentes de España (salvo el difuso Calvo Sotelo) han enarbolado la idea de pasar a la historia, sea para referirse a sí mismos, sea para atacar al otro diciéndole que va a pasar a la historia por idiota, sea para decir que no quieren pasar a la historia por esto o aquello, sea para decir que no quieren pasar a la historia por ninguna razón, desvelando por vía de la negación su deseo de pasar a ella. Evidentemente, se trata de una fijación bien presente en sus cabezas y muy característica de una enfermedad que refuerza la cáscara del yo, dándole propiedades metálicas, y que anula toda posibilidad de autocrítica. De esa manera la vida del paranoico se convierte en una incesante fuga hacia adelante, donde jamás se pone en evidencia la podredumbre que arrastra todo egotismo o todo sentimiento exagerado de la personalidad.

El problema es que la paranoia, además de ser una enfermedad personal, se puede convertir en una enfermedad social y la historia nos informa de momentos en los que las sociedades se tornan completamente paranoicas, azuzadas desde arriba por la paranoia intrínseca del poder. Todo indica que ahora estamos viviendo uno de esos momentos que suelen tener la trágica virtud de estimular tanto la incertidumbre como la rigidez ideológica, el enfrentamiento y la demagogia.

Para Canetti la paranoia es, en el sentido literal de la palabra, la «enfermedad del poder». Y añade que un análisis de esta enfermedad en todos sus sus registros ayuda a entender la verdadera la naturaleza del poder con una transparencia que no es posible alcanzar de otra manera y ni con otras materias. Advierte además que no nos debemos equivocar por el hecho de que ciertos mandatarios nunca hayan consumado las monstruosas ambiciones que arden en su cabeza, pues otros sí que lo consiguieron, y otros borrarán exhaustivamente las huellas de su ascensión al poder, manteniendo una parte de su vida sumida en la oscuridad.

Señala también Canetti que la tendencia más extrema de la paranoia es la creencia de poseer por completo «el mundo de las palabras, como si el lenguaje fuera un puño y el mundo estuviese encerrado dentro». Recordad el puño de Lenin: en él cabían el lenguaje, el mundo, la verdad, como pensaban sus seguidores. El paranoico profesa una fe ciega en sus palabras y funciona con ellas siguiendo un sistema que procede del pensamiento mágico. Todo lo que él nombra es cierto, de la misma forma que es falso lo que dicen los otros, esos enmascarados. Le da una valor talismánico a sus palabras, y es algo que no sólo vemos en las proclamas de los mandatarios que se convirtieron en asesinos de masas, pues se aprecia con claridad en muchos discursos políticos, sobre todo cuando nombran al enemigo, al que fustigan con jaculatorias mágicas que nos conducen al chamanismo.

Canetti sostiene que, en última instancia, el paranoico se proyecta en la fantasía de ser el único superviviente, o al menos «el único hombre que cuenta». El pensador sefardí concluye su reflexión sobre la enfermedad del poder diciendo: «No podemos rechazar la suposición de que detrás de cada paranoia, como detrás de cada poder, se halla la misma tendencia profunda: el deseo de barrer a los otros del camino, para ser el único, o en la forma más atenuada y admitida a menudo, el deseo de servirse de los demás para que con su ayuda uno llegue a ser el único».

Al que alcanza la cúspide del poder Canetti lo ve como la mejor encarnación de la ya mentada categoría de «superviviente», es decir, «aquel que ha dado buena prueba de resistencia porque aún esta vivo», sí, vivo tras haber dejado unos cuantos cadáveres en la cuneta, y que los tendrá en cuenta, como mojones del camino, cuando mire hacia atrás y se regocije de haber sobrevivido. Uno de los momentos más desalentadores y lúcidos de la reflexión de Canetti es aquel en el que dice que con las gentes del poder hemos de perder toda esperanza porque sucumbirán siempre a la paranoia al estar envueltos en una atmósfera tóxica que multiplica los enemigos y agranda hasta la hipertrofia los aspectos más aberrantes de la personalidad. Algo que ya sabían Esquilo, Sófocles y Eurípides, que vincularon la paranoia con el poder mucho antes que Freud y Canetti, y crearon personajes perdidos en infiernos solipsistas llenos de delirios interpretativos, de «locuras razonadas» como diría Borges: enajenaciones que no le van a impedir al paranoico bien situado modificar monstruosamente la realidad en beneficio de su yo, que es lo único que cuenta, como dejaron claro Sófocles y Eurípides en algunas de sus mejores tragedias.

Como conclusión diré que hasta no hace mucho vinculaba más la pasión por el poder con el deseo de dominar que con la paranoia en sí, y pensaba que cuando el poderoso se veía rodeado de enemigos tenía razón y no se trataba de un delirio. Cierto, pero también es cierto que el poder, por su misma esencia, agranda la paranoia hasta límites indecibles y que sólo desde el poder pueden ver la luz las más tenebrosas experiencias del deseo.

Jesús Ferrero