Como el resto de las provincias occidentales, Britania sufrió un larguísimo período de caos tras el colapso del Imperio Romano. Durante mucho tiempo nadie fue capaz de reunir el poder necesario para restablecer el orden que habían garantizado las legiones. El surgimiento de nuevas monarquías y la recuperación de antiguas alianzas tribales no ayudaron a restaurar el equilibrio habido hasta entonces, sino que incrementaron incluso la confusión. Por si fuera poco, los fuertes contingentes de anglos y sajones que habían acudido a la isla para servir como mercenarios a los britanos en su lucha contra pictos e irlandeses, optaron por quedarse allí y tratar de conquistar el territorio. La figura del rey Arturo, último defensor de una civilización que agonizaba, se alza en aquel desorden igual que un relámpago que ilumina la noche y luego se apaga dejando el recuerdo de un brillo cegador.

Para un hombre tan ambicioso, había efectivamente mucho que hacer en aquellas circunstancias y aunque consiguió, por un tiempo al menos, que la anarquía no aniquilara todo vestigio de vida civilizada, al final su obra se desplomó de golpe sin dejar la menor huella. ¿Dónde está Camelot?, ¿qué queda del poderoso reino de Arturo? Hasta tal punto fue profundo y definitivo su fracaso que la historia misma no puede asegurar que fuese un personaje real. Ni los documentos ni la arqueología acreditan su existencia. De no ser por los trovadores que a partir del siglo XII cantaron sus gestas, el nombre de Arturo hace mucho que no diría nada a nadie. Claro que tampoco ellos elogiaron al héroe capaz de enfrentarse al caos o defender el país de los extranjeros invasores; lo que les interesaba sobre todo era el noble caballero cristiano entregado a la defensa de los inocentes y la búsqueda del Santo Grial, la copa que contenía el vino que Jesús bendijo y repartió entre sus discípulos durante la Última Cena. Dicha copa fue entregada en el monte Calvario a José de Arimatea a cambio de la tumba donde yacería brevemente el cadáver de Cristo. No digo que negociara a su costa –José era un rico comerciante que profesaba de forma clandestina el cristianismo–, pero todo apunta a que intuyó antes que nadie la relevancia simbólica que adquiriría aquella reliquia. La posibilidad, barajada por los comentaristas medievales, de que tuviera una relación especial con Jesús, bien por ser tío de la Virgen María, bien por haber ejercido la tutela legal del muchacho a la muerte de José, su padre putativo, es aquí irrelevante. No, en cambio, la leyenda que le atribuye la responsabilidad de haber puesto a buen recaudo el sudario, el Santo Grial y otros recuerdos de la pasión y muerte de Cristo.

A diferencia de los apóstoles, temerosos de que los romanos los sometieran a una tortura similar a la del maestro, José de Arimatea no huyó de Jerusalén tras la dramática jornada del Calvario, sino que, demostrando una enorme confianza en sí mismo, acudió al palacio de Poncio Pilatos y solicitó permiso para sepultarlo. Puede que se sirviera de sus influencias como miembro del Sanedrín, tribunal supremo judío, o quizás pretextó su condición de familiar del reo, lo cierto es que se las arregló para descolgar el cuerpo de la cruz y trasladarlo hasta la tumba que había adquirido previsoramente para sí mismo años antes. Ayudado por Nicodemo, el único miembro del Sanedrín que se negó a condenar a Jesús sin una investigación previa, embalsamó el cuerpo con mirra y aloe y lo depositó en aquel lugar, un hueco horadado en la roca que selló deslizando una enorme piedra, la misma piedra que María Magdalena, María de Cleofás y Salomé, encontraron desplazada de su sitio tres días después.

Orgulloso del papel desempeñado en los momentos cruciales de la vida y muerte del Mesías, José se reivindicó más tarde a sí mismo como responsable del destino del cadáver de Cristo en un escrito apócrifo en el que narra las represalias de que fue objeto por parte de los judíos. Estos lo acusaron de sustraer el cuerpo de la tumba para alentar la patraña de la resurrección y lo encerraron en una torre a fin de que confesara. Allí sintió una voz que le encomendó la custodia del santo grial. Cuando fue liberado, abandonó Jerusalén acompañado por otros cristianos: María Magdalena, Marta y María, Lázaro (el resucitado), etcétera. El barco los condujo a las costas de Francia. Tiempo después, en el año 63, decidió trasladarse a las islas británicas, asentándose en Glastonbury. Ni que decir tiene que en ningún momento se separó de la santa reliquia.

Aunque ser la copa de la consagración del vino en la Última Cena confería a aquel cáliz un prestigio insuperable, lo que lo convirtió en un objeto excepcional fue el poder de sanar que adquirió tras servir como recipiente de la sangre de Cristo. El episodio se relata en el Evangelio de Juan. Unos legionarios se acercaron a la cruz donde agonizaba Jesús para romperle las piernas y así acelerar su muerte (los romanos llamaban a esta piadosa práctica crurifragium), pero cuando iban a proceder a realizar la operación advirtieron que no merecía la pena porque ya había expirado. De cualquier forma, y para cerciorarse, un centurión le atravesó el costado con una lanza. De la herida brotó un chorro de sangre y agua que José de Arimatea, al que presumiblemente acababan de entregar la copa en recompensa por su tumba, se sirvió de ella a fin de evitar que se derramara.

Si el vino bendecido de la Última Cena, evocado en la eucaristía, el principal de los sacramentos cristianos, remite simbólicamente a la vida eterna; la sangre de Jesús dio al cáliz un poder real contra la muerte, la muerte física, algo de lo que al principio nadie tuvo conciencia, pero que después, a medida que fue extendiéndose el rumor de su milagrosa potencia, lo convertiría en un preciado tesoro. Del mismo modo que el simple hecho de ser tratado suele tranquilizar al enfermo, la existencia de un remedio contra la muerte, esa muerte a la que los caballeros medievales tentaban cada vez que se blindaban con sus armaduras, parece que ejerció sobre ellos un efecto hipnótico que les impulsó a remover cielo y tierra con tal de encontrarlo. Lo que nadie sabe es el momento exacto en el que se le perdió la pista al Santo Grial. Tuvo que ser seguramente cuatro siglos después de morir Cristo, en la época del rey Arturo y los miembros de la Tabla Redonda: Perceval, Gawain, Tristán, Lancelot… Las aventuras que todos ellos protagonizaron atravesando bosques sombríos, luchando contra dragones y bestias fabulosas, rescatando doncellas cautivas en tétricos castillos mientras se afanaban por hallar la copa del Señor, generaron más tarde una prolífica literatura popular leída en toda Europa, lo más parecido que haya habido a la afición moderna por las novelas de detectives. La fantasía de los poetas y los delirios de los charlatanes fueron enriqueciendo aquellas historias hasta lograr que hoy existan una docena de santos griales repartidos por diversos lugares del continente.

Según la tradición comúnmente aceptada, el hallazgo del Santo Grial se reservaba al más puro de los caballeros. No al más fuerte, ni al más astuto. Aquiles y Ulises habrían fracasado donde triunfó Perceval. Al fin y al cabo, la virtud suprema para los cristianos es la santidad. Arturo, pese a su altura como caudillo, lo tenía personalmente muy difícil. La vida estuvo marcada para él desde el primer día por el pecado. Incluso su concepción fue fruto de una pasión escandalosa. Su padre, el rey Uther, se encaprichó de tal forma de la esposa del duque de Tintagel que le declaró la guerra sólo por obtenerla. No era la primera vez en la historia que un soberano ponía el mundo patas arriba por una mujer, pero que hubiera precedentes no justificaba, desde luego, el atroz sacrificio de vidas que preparó Uther a fin de satisfacer sus deseos. Podemos ahorrarnos los cruentos detalles. Basta con saber que, no pudiendo rendir Tintagel, la fortaleza donde el duque se había hecho fuerte, tuvo que recurrir a una argucia. Ayudado por Merlín, descubrió primero un pasadizo secreto que llevaba a la torre del castillo, el lugar en el que se hallaba la alcoba ducal, y luego sobornó a una sirvienta para que suministrara a la duquesa un filtro que, además de hacerle sentir un apetito sexual irresistible, la ofuscara de manera que fuera incapaz de distinguirlo de su marido. Todo salió conforme a lo proyectado y fruto de la unión entre Uther y la duquesa fue Arturo, a quien Merlín secuestró en la cuna para criarlo lejos de la influencia materna.

Hoy cuesta aceptar estas historias de filtros, pócimas, hechizos, encantamientos y talismanes, aunque sabemos de la existencia de drogas que privan a las personas de la voluntad o las hacen confundir la realidad con sus más recónditas fantasías. En los siglos oscuros debieron de utilizarse frecuentemente sustancias similares. No se explica si no el prestigio de los brujos. Elaine, hija del rey Corbenic, sedujo a Lancelot, hasta entonces consagrado a la reina Ginebra, haciéndole creer que era ella, la esposa del rey Arturo. La leyenda asegura que se sirvió de un filtro para engatusar al caballero, pero tal vez todo se redujera a un problema de iluminación. Las fortalezas medievales, da igual que hablemos del siglo V que del siglo XIV, permanecían en la más completa oscuridad desde la caída del sol hasta el alba y los encuentros, acordados o fortuitos, debieron de estar a la orden del día. Pese a las duras admoniciones religiosas, los deslices fueron habituales. Basta con recordar la cantidad de embarazos de once meses documentados en la historia. El marido se iba a la guerra y después no había forma de que salieran las cuentas. Tampoco es tan raro que las cosas fueran así. La Edad Media era mucho menos pacata de lo que se piensa. El cinturón de castidad es un invento de los ilustrados para denigrar aquella época. Lo que si que es cierto es que los matrimonios solían acordarse de espaldas a los contrayentes y que las diferencias jerárquicas favorecían el abuso. Es suficiente con citar los líos eróticos de la reina Ginebra para hacerse una idea de lo difícil que tuvo que ser en aquel contexto evitar la tentación: su adulterio con Lancelot, por el que Arturo la condenó a la hoguera, o su affaire con Mordred, sobrino del rey, quien supuestamente la sedujo para apoderarse del trono aprovechando que su tío estaba fuera intentando vengarse del traidor.

El adulterio, pecado que amenaza la estabilidad social y la continuidad genética de los linajes, fue en realidad positivo para las casas reales. La costumbre de casarse sólo con personas del mismo rango y, a la larga, emparentadas entre sí, representó siempre una amenaza biológica con consecuencias desastrosas para las principales dinastías. La aportación clandestina de sangre fresca renovaba el legado cromosómico, lo cual resultó a menudo una verdadera bendición para las familias regias. En el caso concreto de Arturo y Ginebra, aún en los albores del Antiguo Régimen, antes de que la Iglesia hallara una fórmula de compromiso que permitiera la convivencia entre los bárbaros conquistadores y la población romana, los deslices de la reina no tuvieron los efectos deseados, pues ni fue capaz de engendrar un heredero ni el reino sobrevivió a su marido. Aunque los sabios discrepen –para unos, la causa de los devaneos eróticos de Ginebra fue una sexualidad ardiente; para otros, la ausencia de un hijo que asegurara su posición en la corte–, hay motivos razonables para sospechar que Arturo era más que estéril. Varios estudiosos han llegado a barajar la hipótesis de que el Santo Grial no fuese lo que siempre se dijo, sino el nombre sublimado de un remedio contra la impotencia. Claro que no hay que tomar demasiado en serio este tipo de conjeturas. Si los autores medievales tejieron centenares de historias dejándose llevar por la fantasía, los actuales explotamos la desmitificación y la deconstrucción con el mismo prolífico objetivo.

Innegablemente, la atracción entre Ginebra y Lancelot tuvo un fuerte componente sexual. Que los poetas medievales acentuaran los aspectos románticos de la relación es un evidente anacronismo. En la época de los caballeros de la Tabla Redonda no existía el amor cortés. Desde luego, sorprende que el ideal erótico medieval estuviera tan ligado a la corte de Camelot cuando la propia reina Ginebra sucumbió a la tentación del adulterio y Lancelot, arquetipo del caballero, manchó su nombre al traicionar a su rey y amigo. El salvador de doncellas, siempre del lado de la virtud, no pudo evitar esa vez el pecado, aunque hay que ser prudentes: no fue él quien bajó a la reina del pedestal erótico donde ponían los trovadores a las grandes damas, sino ella la que descendió a la tierra y empujó a Lancelot a traicionar su destino. Podría decirse que el deseo venció al ideal, pues lo que hubo entre ellos desde que se conocieron fue eso, un deseo febril de consecuencias nefastas para todos.

La relación surgió antes de que Arturo y Ginebra contrajeran matrimonio. Lancelot, a quien el rey encomendó la tarea de escoltar a su futura esposa, se enamoró de ella de camino a Camelot. Ginebra le correspondió, aunque sin arriesgar su buen nombre, quiero decir, su virginidad. Tras la boda, los enamorados mitigaron su pasión con sublimaciones poéticas. El adulterio iba en contra de las normas eclesiásticas, de la ley y, por supuesto, del interés del monarca, ansioso por engendrar un heredero que le sucediera. Pero la contención duró poco, quizá porque Arturo no estaba a la altura de las expectativas de la reina o porque esta empezó a pensar que su situación en la corte peligraba. Nadie puede saber el momento exacto en que ocurrió, pero que los amantes cayeron uno en brazos del otro es un hecho tan seguro como que los planetas trazan órbitas circulares alrededor del Sol. ¿Supieron aquel día que su traición acarrearía el final de Arturo y del reino que tantos esfuerzos le había costado consolidar? Lo dudo. Si algo tiene la ofuscación sexual es que no deja pensar en otra cosa, exactamente igual que ocurre con los celos. Prueba de ello es que cuando el rey conoció la infidelidad de Ginebra reaccionó como cualquier monarca de la época. La traición de que había sido objeto era motivo suficiente para impedir que las cosas siguieran discurriendo como hasta entonces. Tenía que poner patas arriba el mundo y castigar a los culpables. Si el reino caía hecho añicos, la historia lo disculparía. Aquel en quien los britanos habían confiado para enfrentarse a la barbarie acabó conduciéndose, al final, como un bárbaro. Primero expulsó a Lancelot del reino y luego ordenó quemar a la reina. Lancelot, que no podía consentir que su amada muriera de semejante manera, acudió con un ejército para rescatarla, cosa que logró gracias a un golpe de mano. Mientras Ginebra era conducida al monasterio de Glastonbury, Lancelot, perseguido por el rey, huyó del reino. Camelot, entretanto, quedó a cargo del sobrino de Arturo, Mordred, el mismo que denunció el adulterio. Aprovechando la situación, Mordred fue a por la reina, la llevó de nuevo a Camelot y allí la sedujo. Suplantar al monarca en su lecho era entonces la forma más rápida y directa de coronarse rey. ¿Estaba Ginebra de acuerdo o fue una víctima de las circunstancias?

Arturo tuvo que luchar a su vuelta con Mordred para recuperar el trono. La batalla resultó desastrosa para ambos. El usurpador cayó en combate y el rey fue mortalmente herido y conducido a la isla de Ávalon, una colina en medio de los pantanos de Somerset (la llanura que puede verse actualmente es consecuencia de las operaciones de dragado efectuadas tiempo después), donde se alzaba un santuario cuyas sacerdotisas gozaban de una legendaria reputación como curanderas. Lo que sucedió allí nadie lo sabe. De dar crédito a la recreación de Edward Burne-Jones, el rey fue cuidado en un lujoso palacio por nueve mujeres de incomparable belleza. Pero esto, claro, pertenece a la leyenda. Lo más probable es que Arturo falleciera a causa de las heridas y que sus desconcertados servidores, conscientes de las lastimosas consecuencias de su desaparición, alimentaran durante algunas semanas las esperanzas de sus súbditos con el cuento de un próximo regreso. Al final, este se demoró tanto que Ávalon terminó convirtiéndose en la mitología popular en una especie de más allá y Arturo en algo así como el mesías político británico, el héroe que salvará a la nación cuando ella más lo necesite. Criogenización poética, se podría decir.

De lo que no cabe ninguna duda es de que antes o después el cuerpo del rey tuvo que ser sepultado. El lugar escogido, que no podía encontrarse lejos de donde ocurrió la batalla ni tampoco de la isla de Ávalon a donde trasladaron al monarca, fue Glastonbury, precisamente el mismo sitio en el que se instaló José de Arimatea cuando atravesó el canal de la Mancha. Lo que no se hizo, claro, fue divulgar la localización de la tumba. Había que evitar que nadie esgrimiera el cadáver del rey como bandera. Tristemente para los britanos, ni siquiera hubo un rey ilegitimo que se opusiera a las sucesivas oleadas de bárbaros que invadieron el país. Mucho después, a finales del siglo XII, cuando las cosas comenzaban a aclararse y las islas evolucionaban lentamente hacia la estabilidad, el abad de Glastonbury, dando pie a la leyenda popular de que la tumba del mítico rey se encontraba en la zona, organizó su búsqueda. El resultado no pudo ser más satisfactorio, pues pronto se descubrió un ataúd de roble de dos metros de largo con una inscripción en latín que no dejaba dudas acerca de la identidad del difunto. “Aquí yace el ínclito rey Arturo”, decía.

Más tarde, a principios del XIII, aprovechando la reforma que hubo que hacer en la abadía tras un devastador incendio, los huesos del monarca fueron llevados en un lujoso cofre a la iglesia y sepultados con todos los honores en la capilla oriental. Glastonbury atrajo desde entonces a multitud de peregrinos ansiosos por conocer el monumento del legendario rey. Envidiando esta fama póstuma, otros reyes también quisieron enterrarse allí. De hecho, se trataba de uno de los templos más lujosos de toda Inglaterra. No fue, de cualquier manera, el caso de Edmundo I, sepultado en la abadía simplemente porque murió cerca, acuchillado en una asamblea por un proscrito.

El abandono de las instalaciones en 1539 tras la disolución de los monasterios ordenada por Enrique VIII (el último abad, Richard Whiting, fue colgado y descuartizado por oponerse a la medida), hizo que cayera en la ruina hasta llegar al lamentable estado actual. Ni la creencia en su fundación en el año 63 por José de Arimatea, ni su prestigio entre los clérigos como plaza previa al siempre deseado arzobispado de Canterbury, ni la tradición según la cual allí reposaban los restos del rey Arturo, impidieron su destrucción y la pérdida de sus riquezas, incluido el sarcófago que contenía los huesos del monarca. Más aún, y para justificar el sistemático expolio de que fue objeto, los funcionarios reales esparcieron el rumor de que el enterramiento fue una invención de los monjes del siglo XII para atraer peregrinos que ayudaran a sufragar los gastos de reconstrucción del edificio y que en el féretro donde yacía supuestamente el cadáver de Arturo no había nada. Los monjes que habían sobrevivido a las represalias se defendieron desde el exilio francés acusando a los funcionarios reales de acabar con la tumba, saqueando su contenido y profanando los restos como si en vez de pertenecer a un monarca que dio su vida por defender la unidad de Gran Bretaña pertenecieran a un muerto cualquiera, insignificante y anónimo. Decidir de qué lado se encuentra la verdad es a estas alturas de la historia casi imposible, aunque últimamente abundan los investigadores que dan crédito a los sicarios del rey para justificar así sus pretensiones de haber descubierto la verdadera tumba de Arturo o del supuesto caudillo que inspiró la leyenda medieval.

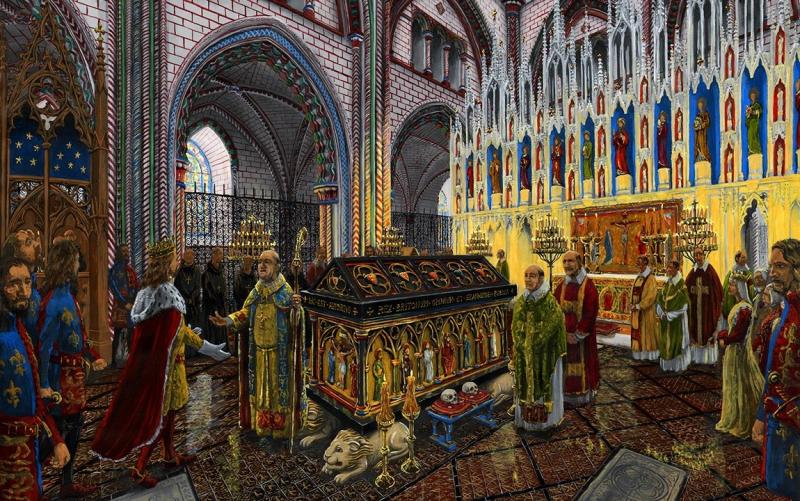

El único testimonio fiable sobre cómo era la abadía de Glastonbury y la tumba de Arturo se lo debemos a John Leland, autor a mediados del XVI de una monumental obra compuesta por ocho volúmenes donde se describen los principales edificios británicos de la época. De acuerdo con sus palabras, se trataba de un edificio gótico de tres naves, magníficamente ornamentado e iluminado gracias a sus hermosas vidrieras. El sarcófago de Arturo, de mármol negro, reposaba sobre cuatro leones y estaba situado en la parte oriental de la abadía. Leland, que visitó las instalaciones en 1530, asegura que por su estilo y decoración recordaba a los sarcófagos romanos, aunque no ofrece más detalles. Lo único que tenemos para hacernos una idea aproximada de cómo era todo aquello es la reconstrucción imaginativa de Dominic Andrews, pintor contemporáneo especializado en fantasías arqueológicas. A la fantasía, en esta ocasión, no le queda otro remedio que conformarse con la fantasía.

José María Herrera es doctor en filosofía. Además de en Frontera D, colabora como crítico de arte en el cultural de ABC y como crítico literario en Cuadernos Hispanoamericanos. Es autor de varios libros, entre los que destacan El libro del Génesis, Venecia Galante y Los archivos de Alvise Contarini.