Ni cantan, ni bailan, ni escriben ni actúan, tampoco tienen ningún otro talento que se sepa. ¿Me pueden explicar su colosal éxito?». ¿Quiénes o qué demonios son ustedes? Con estas palabras recibió Barbara Walters, veterana periodista de televisión, a las integrantes de la familia Kardashian.

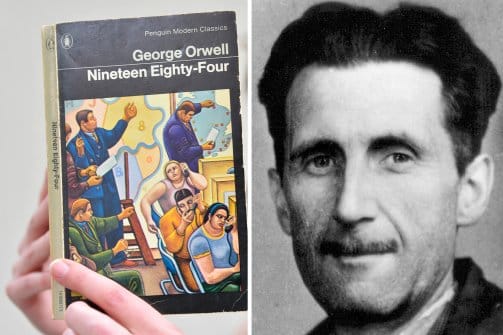

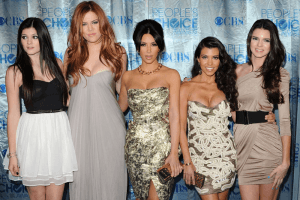

Ellas ni siquiera se tomaron la molestia de intentar justificar cómo y por qué todas figuran en la lista de las mujeres más ricas de los Estados Unidos. Se atusaron sus extensiones, pusieron cara de selfie (dos rutinas que cada día les reportan un pastón) y más de una suspiró aburrida por la obviedad de la pregunta, mostrando a la concurrencia su penúltima extravagancia: un par de fundas dentales de oro y brillantes. Solo le faltó añadir, como Yaveh ante la zarza ardiente, «nosotras somos las que somos» u otra cosa igualmente inescrutable y divina. Razón no les falta. Porque ¿quién en este mundo no conoce a las Kardashian? Las cinco gloriosas ‘K’: Kourtney, Kim, Khloe, Kendall y Kylie. Siete si sumamos a Kris, la matriarca del clan, y a su exmarido, el medallista olímpico Bruce Jenner, padre de las dos menores y ahora, bisturí de por medio, convertido en la explosiva Caitlyn. Caitlyn con ‘C’, no con ‘K’ (no sé por qué perdió la ocasión de sumarse a la tradición familiar en materia de iniciales, pero seguro que habrá una buena razón –fácilmente traducible en parné– para que sea así sea). ¿Habrán hecho un brainstorming familiar retransmitido en directo y con gran pico de audiencia para decidir este punto? ¿Un concurso entre sus millones de seguidores patrocinado por varias marcas comerciales? Posiblemente, porque todo lo que ellas hacen, piensan, sueñan o sienten se retransmite en directo. Así llevan más de once años viviendo en un Show de Truman o en un perpetuo Gran Hermano. Solo que ni Peter Weir, director de la primera, ni George Orwell, padre del segundo, fueron tan lejos en imaginar semejante futuro. Tanto Weir como Orwell presentaron la idea de que el ser humano tuviera que vivir continuamente observado por otros como una atroz pesadilla. En El show de Truman, Jim Carrey sufre mil penalidades antes de conseguir escapar de esa vida en un escaparate a la que lo han condenado. En 1984, de Orwell, Gran Hermano es un temible ser supremo que todo lo ve y todo lo juzga, una metáfora de poder omnímodo que condena a la gente al sometimiento, a la pérdida de intimidad y, por tanto, de toda libertad: «Big brother is watching you» es su eslogan: estáis todos fichados, controlados, por siempre escrutados. Seguro que a las Kardashian, de saber (cosa que dudo muchísimo) cuáles son los antecedentes intelectuales de su exitoso show familiar, les daría un ataque de risa colectivo. ¿Malo que a uno lo escruten? ¿Que el mundo entero sepa con quién nos acostamos, con quién nos levantamos, si nos ha salido un forúnculo o nos ha bajado la regla? Todo esto es pasta y, por tanto, música para nuestros oídos.

Como yo soy una persona muy reservada, para mí todo esto es un misterio insondable. No puedo comprender que a alguien le guste vivir en un escaparate, por no decir en una urna translúcida o en una pecera con millones de ojos pendientes de mí. Pero obviamente soy un pitecántropo, un fósil del pasado. Ahora, todo el mundo quiere ser una Kardashian; así lo atestiguan los millones de blogueros e influencers que retransmiten su vida en directo hasta en los detalles más íntimos y escabrosos. Por eso este año que empieza he decidido enmendarme, cambiar de vida, convertirme a la nueva fe del exhibicionismo. ¿Estaré aún a tiempo de reciclarme? Solo me hace flaquear en mi empeño la frase final de la aterradora distopía de Orwell: «Había alcanzado la perfección. Por fin se había vencido a sí mismo y ahora –como todos– amaba a Gran Hermano».

Hermanas Kardashian

Hermanas Kardashian