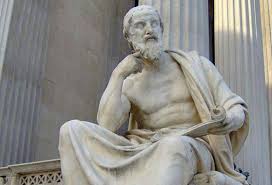

Dentro de un mes hará 2.500 años. El episodio lo cuenta, entre muchos otros, el griego Heródoto, nacido en Halicarnaso como súbdito del imperio persa, al que entonces pertenecían su ciudad y otras muchas polis griegas del Egeo y Asia Menor.

Eso le ayudó a ponderar los valores que tenía la civilización de la que los reyes persas eran cabeza visible, pero también le enseñó a no querer vivir bajo los despiadados designios de unos monarcas que consideraban esclavos a todos los sometidos a su poder. Por eso se cuidó de acabar sus días lejos del alcance de sus tropas y sus sátrapas, y en el relato que hace de la guerra que enfrentó al gran ejército de Jerjes con las fuerzas de las ciudades griegas que se negaron a sometérsele tiende a simpatizar con estas.

El episodio en cuestión lo protagonizan dos atenienses de justa fama, Temístocles y Aristides, en la víspera de la batalla naval en la que los griegos se las arreglarán para desbaratar la flota persa y abortar así el sueño imperialista de Jerjes. Se trata de dos encarnizados rivales políticos, hasta el punto de que uno de ellos, Aristides, se ha visto condenado al ostracismo —una especie de muerte civil, con destierro incluido— a raíz de sus discrepancias con el otro. Sin embargo, en la hora en la que está en juego la supervivencia de su ciudad, aparca sus diferencias y acude a apoyar a Temístocles para convencer a los aliados de que no retiren sus barcos y se apresten a dar la batalla, cosa que entre los dos consiguen. Para explicar por qué ayuda a su enemigo político, Aristides afirma, según Heródoto: «Nosotros debemos rivalizar en todo momento, y ahora más que nunca, sobre cuál de los dos rendirá mayores servicios a la patria.»

Un año después, el mismo hombre, Aristides de Atenas, se encuentra en la víspera de otra batalla, esta vez en la llanura de Platea, donde manda como estratego el contingente ateniense. Enfrente, los restos del ejército de Jerjes, que este ha dejado tras retirar la flota para tratar de someter por tierra a los griegos. Junto a Atenas, y entre las de otras ciudades griegas, forman las tropas de Tegea y Esparta. Vuelve a haber discusiones con los aliados, esta vez sobre quién debe ocupar con sus hoplitas una de las alas de la formación, el lugar de más honor en la batalla. El ala derecha es de los espartanos, que tienen sin discusión los mejores infantes y el mando del ejército. La izquierda la quieren los tegeatas, pese a aportar menos fuerzas que los atenienses.

De nuevo las disensiones amenazan con comprometer la causa común. Y entonces los atenienses, refiere Heródoto, se descuelgan con esta declaración, tras la que se adivina la mano de Aristides: «En un trance como este, no es oportuno rivalizar por un puesto; estamos decididos, lacedemonios [como también se llamaba a los espartanos] a obedeceros y a situarnos donde os parezca más oportuno y frente al adversario que sea, pues en cualquier posición procuraremos comportarnos con bravura.»

No son buenos tiempos para releer a Heródoto y encontrar en sus páginas testimonios de ese patriotismo que representa Aristides: el que asume todas las fatigas, pospone las diferencias y renuncia a las pretensiones particulares para dar prioridad a la consecución de los fines comunes. En nuestro tiempo y lugar, lo que menudean son las estratagemas para escurrir el bulto y endosarle a otro los quebrantos, la incapacidad para aplazar el programa de cada uno y dar cabida a todos en el esfuerzo por hacer frente al infortunio que nos zarandea, el narcisismo que impide arrimar el hombro si no es uno quien lleva la batuta.

Alguien tendrá que contar estos días, y tratar de hacerles entender, a quienes vengan detrás, cómo fue posible que nadie sintiera el deber de olvidarse de sus mezquinos intereses.