Mark Lilla: «Vivimos una fatiga democrática»

El autor de «Pensadores temerarios» vuelve con un nuevo libro llamado «La mente naufragada«, editado por Debate.

El autor de «Pensadores temerarios» vuelve con un nuevo libro llamado «La mente naufragada«, editado por Debate.

¿Nos vamos a pique? Eso afirman todos los sabios que en el mundo han sido. Según Rousseau, la sociedad se echó a perder cuando algún lumbreras cercó un terreno, fundando la propiedad privada. Joseph de Maistre lamentaba que, al sesgo de 1789, los ilustrados hubiesen cerrado filas con la Revolución, enseñoreándose de la historia y dirigiéndola a un callejón sin salida. Marx idealizaba la estabilidad preindustrial, con su sagrada solidez de oficios y gremios, en un célebre pasaje del Manifiesto comunista. Embutido en su camisón de franela y con su gorra verde bien calzada, Ignatius J. Reilly afirmaba que el mundo empezó a decaer en el Renacimiento (aunque ficticio, el tronchante protagonista de La conjura de los necios, de John Kennedy Toole, argumentaba mejor que ningún filósofo por qué la Edad Media era la mejor época para vivir). Suma y sigue…

Uno se siente tentado de repetir el manriqueño lema de que «todo tiempo pasado fue mejor» cuanto que la nostalgia política parece algo tan viejo como el mundo. Cioran afirmaba, entre bromas y veras, que la historia caminaba torcida desde los tiempos de Adán, y no había ni rey ni roque que la enderezase.

¿Cabe incluir a todos los citados en el cajón de sastre de la reacción? «No todos los nostálgicos son reaccionarios -responde Mark Lilla, autor de La mente naufragada (Debate, 2017; traducción de Daniel Gascón)-. A veces son solo melancólicos, anhelantes, que es algo que acabamos siendo todos con la edad». Por contra, el reaccionario tiene la fuerza y el empuje del revolucionario, y su carburante es la nostalgia, pero se mueve en la imprecisión. ¿Cómo detectarlo?

Primera pista: por lo pronto, todo reaccionario que se precie tiene bien claro cuándo se produjo la Caída (aunque, naturalmente, cada uno la situará en un momento distinto). Nos imaginamos que un hillbilly de la América profunda aludiría, sin apearse de su montura, a los gloriosos años 50, cuando el sol granaba las cosechas de un país cristiano y blanco, del mismo modo que un militante del Front National no se lo pensaría dos veces para mentar el multiculturalismo. Con todo, caeríamos en el topicazo, y Lilla -cuya tentativa consiste en estudiar en serio un fenómeno habitualmente tejido con hilo gordo- nos conmina a evitarlo. Se han vertido ríos de tinta para definir qué es la revolución y cómo sucede, mientras que de la reacción apenas sabemos nada.

Segunda pista: qué hacer después de la Caída. A diferencia de todos los demás, los reaccionarios son, según Lilla, los únicos que saben cómo rectificarla, «ya sea forzando la vuelta a un pasado imaginario, ya sea llevándonos a un futuro supuestamente radiante que restaurará los caminos antiguos». Unos buscan la Tercera Roma o El Dorado; otros, la expansión indefinida de la democracia por medio de la guerra perpetua. Todos ellos, reaccionarios de diverso pelaje, son presa del mismo hechizo.

Mientras que para la mayoría de nosotros el tiempo es como un río que fluye, incontenible, con sus alegrías y sinsabores pero sin nadie que pueda represarlo o desecarlo, la «mente naufragada » confía en colocarse frente a la historia, cortándole el paso, y gritarle: «¡Detente!» Así lo afirmaba la revista National Review, guardiana de las esencias del pensamiento reaccionario estadounidense. Este mensaje obtiene especial resonancia hoy, al rescoldo de la crisis económica. «Se ha establecido una especie de Kulturpessimismus -dice Lilla, aludiendo al clima de desmoralización de entreguerras-, así como una fatiga democrática».

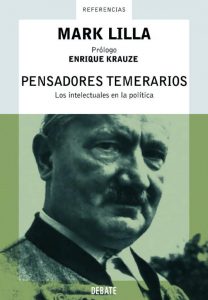

En La mente naufragada, un ensayo tan breve como contundente, su autor planta cara a Badiou, Voegelin y Rosenzweig, entre otros autores que no dudaron en arrojarse a utopías redentoristas, y ajusta cuentas con la reinterpretación neo-conservadora de Leo Strauss obrada a cuento de la Guerra de Irak. Continúa así la tarea emprendida hace más de una década con Pensadores temerarios, reeditado ahora por Debate, donde se encargó de señalar los extravíos políticos de algunos grandes intelectuales. La «seducción de Siracusa» (que obtiene su nombre de los tres viajes que realizó Platón a la ciudad siciliana con objeto de instruir al tirano que con mano de hierro la gobernaba) cautivó por igual a Séneca, a Boecio y a Maquiavelo; a Schmitt, a Heidegger y a Derrida. Todos encontraron un déspota a cuyos brazos arrojarse.

Visto lo visto, ¿es recomendable que los intelectuales participen en política? Lilla responde sin dudarlo: «Por supuesto que deben hacerlo. Primero, como individuos particulares. Pero especialmente cuando saben cosas». Y a continuación toma partido por los pensadores dotados de conocimiento empírico, como científicos sociales, periodistas o historiadores. «Estos, cuando no saben algo, son conscientes de ello y lo suelen admitir».