Marlon Brando, un actor llamado deseo

Fue un dios rudo y silvestre que imantaba la pantalla con una mirada arisca. Un tipo raro, huidizo, mujeriego hasta el exceso que conoció la gloria y el infierno. Apasionado; atormentado; convulso; difícil; antipático; apolíneo de joven y después abandonado y ajado, misántropo. Único: todos sus imitadores –que son muchos– han fracasado al intentar emularlo.

En sus últimos años Marlon Brando fue un viejo encastillado en sus rarezas, huidizo de la luz, aprisionado en un corpachón de muchas arrobas en el que ya resultaba imposible rastrear los vestigios de aquel joven que incendió de lujuria y veneración las plateas. Pero, bajo la coraza de galápago que lo protegía de la curiosidad del mundo, anidaba aún la criatura sagrada. Quienes lo hayan visto transitar como una esfinge por alguna de las películas prescindibles que jalonan el último tramo de su carrera saben a lo que me refiero: no importa que su papel sea ridículo o inverosímil, no importa que lo interprete con desgana o hastío, su mera presencia provoca en la sala un cuchicheo sordo, apabullado, devoto. Y es que Brando sigue siendo –pese a sí mismo, pese a su empeño por convertirse en un remedo o parodia de lo que fue– la encarnación de una leyenda. Nunca otro antes que él hizo de la interpretación un escaparate de humanidad convulsa; nunca llegará otro -y sus imitadores se cuentan por millares- que recoja su herencia.

Sus biógrafos han querido rastrear en ese fondo de tormento que caracteriza sus mejores composiciones una infancia traumatizada por el amor a una madre alcohólica y el odio a un padre chulesco que nunca se tomó en serio su vocación. Marlon Brando nació en Omaha, Nebraska (EE.UU.), el 3 de abril de 1924; a los seis años se trasladó con su familia a Illinois, donde su padre compraría una granja que nunca iba a rendir beneficios. Fue un niño inhóspito, un adolescente tenebroso e insociable. Quería ser actor o no ser nada; en este propósito seguramente lo alentaba el deseo de desagraviar a la madre destrozada por el alcohol, que había pretendido sin suerte triunfar en la escena. En la primavera de 1943 se fugó a Nueva York, dispuesto a comerse el mundo a dentelladas. Era por entonces un joven reconcentrado en su mutismo, con algo de kamikaze o coleccionista desaprensivo de amantes; era, también, bello como un pecado mortal.

Era un joven reconcentrado en su mutismo y bello como un pecado mortal. Incendió de lujuria y veneración las plateas

Empieza a recibir clases de interpretación. Su profesora, Stella Adler, una mujer ya cuarentona con la que mantendrá una relación ambigua y edípica, descubrirá en él posibilidades incalculables. El atribulado Brando guarda dentro de sí la furia y la vulnerabilidad que caracterizan a los elegidos; cuando se mete en el pellejo de sus personajes, penetra en pasadizos que le están vedados al común de los actores. Y es que Brando no actúa; más bien se devora a sí mismo, en un ejercicio de feroz autofagia. Pronto empezará a conseguir papeles de cierto relieve, casi siempre asociados a un prototipo de brusca masculinidad, que él subvierte incorporándoles un trasfondo de melancolía. Formará parte de la primera promoción de alumnos del Actors Studio, junto a Montgomery Clift, Elli Wallach, o Shelley Winters; durante años, rechazará todas las ofertas que le llegan de Hollywood, labrándose una leyenda de actor huraño, esquivo, refractario a la fama.

En 1947 consigue el papel de Stanley Kowalski en la obra de Tennesse Williams Un tranvía llamado deseo, arrebatándoselo a actores consagrados como Burt Lancaster o John Garfield; Elia Kazan, el director, no vacila en concedérselo cuando Brando acude a las pruebas enfundado en una camiseta resudada y en unos pantalones vaqueros que esculpen cada centímetro de su piel. El éxito de la obra pone a Broadway de rodillas; el Kowalski de Brando, bestial y ególatra, irradia un magnetismo sexual que nunca antes se había visto. Es la época en que Brando se aficiona a las mujeres de otras razas, negras y asiáticas, indias y gitanas, pisoteando las convenciones timoratas de la época. El escándalo lo aureola, el mito empieza a crecer sobre el hombre. En cada representación, Brando aprovecha un intervalo de veinte minutos en que su personaje no comparece en escena para follar desesperadamente con mujeres siempre distintas, siempre anónimas, siempre borrosas, que acuden a su camerino para participar de su divinidad, o siquiera de sus migajas.

Aprovecha un intervalo de veinte minutos en que su personaje no comparece en escena para follar desesperadamente con mujeres siempre distintas

Brando ha empezado a sufrir ataques de ansiedad y jaquecas que añaden trastorno a sus actuaciones. En 1949 accede por fin al reclamo de Hollywood; en su primera película, Hombres, de Fred Zinemann, interpretará a un mutilado de guerra en una silla de ruedas. Luego vendrán la versión cinematográfica de Un tranvía llamado deseo y ¡Viva Zapata!, ambas a las órdenes de Elia Kazan. Hollywood y el estrellato le repugnan; la misantropía será su cárcel y su refugio. Ha empezado a desarrollar un carácter masoquista y atrabiliario; en las películas, sus personajes soportan palizas rituales que tienen algo de penitencias consentidas. En La ley del silencio (On the Waterfront, 1954) vuelve a trabajar con Kazan, ya estigmatizado por sus delaciones ante el Comité de Actividades Antiamericanas, pero en la plenitud de sus dotes artísticas: su composición de Terry Malloy, un boxeador con alma de cristal que denuncia a las mafias de Nueva York, empuja el arte interpretativo hacia finisterres nunca explorados. Ganará su primer Oscar, y la veneración del mundo. Pero le importa una mierda el reconocimiento de sus contemporáneos; su afán es inmolarse y redimirse cada vez que se pone ante la cámara.

El meollo del mito

Las vicisitudes de su biografía facilitan este designio. En 1954 muere su madre, a quien asistirá en el lecho de la agonía; cuando expire, cortará un mechón de sus cabellos, que guardará como amuleto. En 1955 se casa con Ana Kashfi, una muchacha nacida en Calcuta, de piel olivácea y ojos de gacela, en la que germina la semilla de la locura; juntos se despedazarán durante años, en una ceremonia de mutua depredación de la que sacará jugo la prensa. En noviembre de 1957, Truman Capote publicará en The New Yorker una entrevista con Brando que titula El duque de sus dominios; en ella, el actor se muestra sin caretas, desvalido y acosado por innumerables fantasmas; se trata de una soberbia pieza literaria que penetra en el meollo del mito, hasta pulsar la cuerda fragilísima de una humanidad que se pasea por el filo de la navaja.

Brando se arroja con entusiasmo a las fauces de la autodestrucción. Dilapida un presupuesto de seis millones de dólares dirigiendo El rostro impenetrable, un western desquiciado y lírico que los gerifaltes de la Paramount destrozan en la sala de montaje. En 1960, ya divorciado de Ana Kashfi, se casa con Movita, una mexicana a la que ya había incorporado al sufrido elenco de sus amantes años atrás. En ese mismo año, durante el accidentado rodaje de Rebelión a bordo, se enamorará de una polinesia, Tarita, con la que vivirá un idilio caótico, encerrados en una choza, mientras un desesperado Carol Reed renuncia a la dirección de la película. En los diez años siguientes, ensartará una sucesión de fracasos en la taquilla.

Obeso y desahuciado

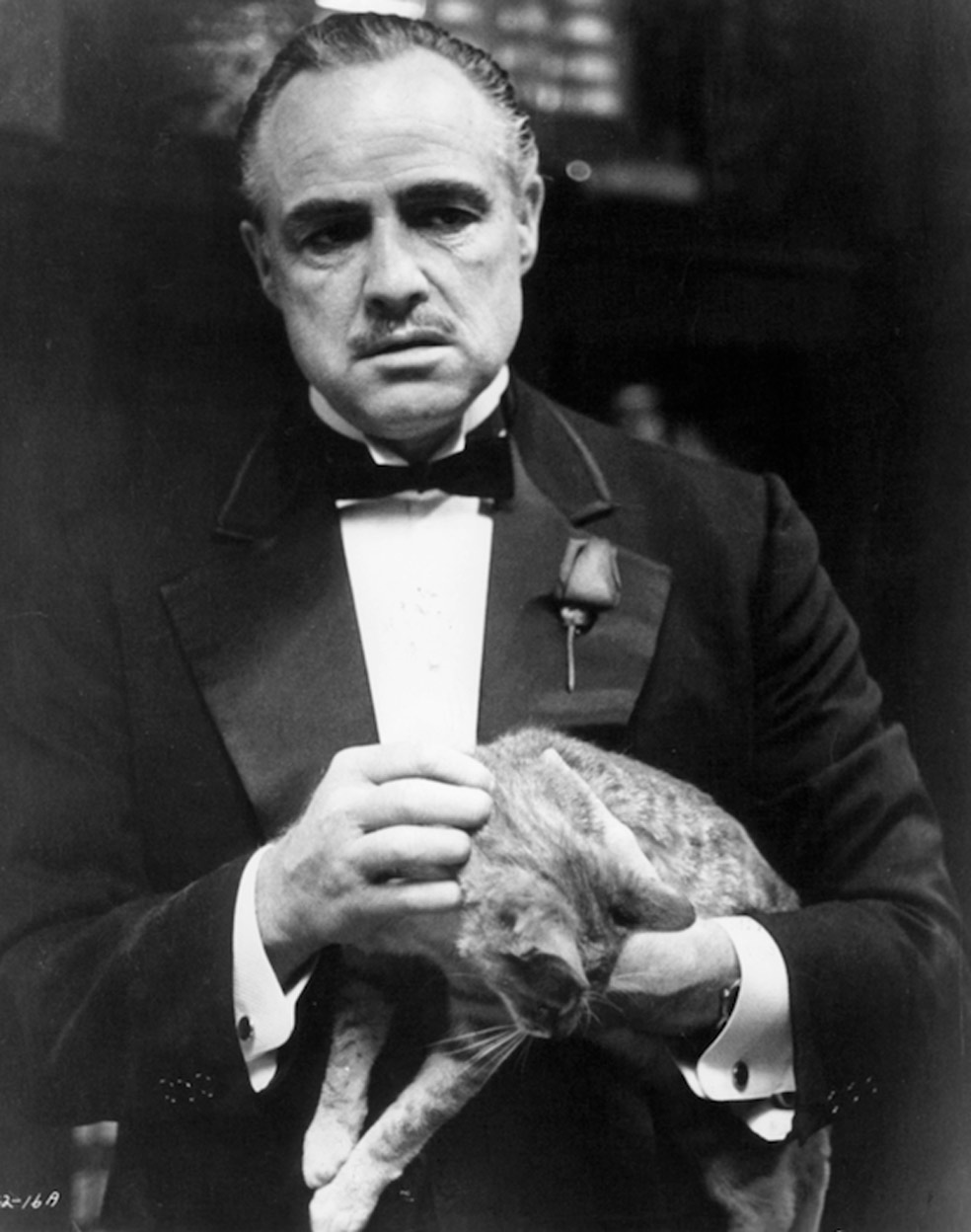

A comienzos de los 70, Brando es un actor desahuciado que entretiene su decadencia participando en aventuras de activismo político. El cabello le ha comenzado a ralear; su cuerpo se rinde a la obesidad; de su rostro ha emigrado aquella belleza que conmovió al mundo. Un joven Francis Ford Coppola logra que los productores de El padrino le permitan realizar una prueba al ídolo caído. Entonces acontece el milagro: Brando recibe al cineasta en su mansión, ataviado con un ridículo kimono, panzudo y torpón, con una melena grimosa y entrecana que se desagüa sobre los hombros. Cuando Coppola enciende la cámara, Brando recoge la melena en un moño y la tiñe con betún, se rellena los carrillos con kleenex, imposta una voz afónica y lastimada (ha decidido que su personaje convalece de un tiro en la garganta): Vito Corleone, el patriarca gangsteril, se hace carne ante los pasmados ojos de Coppola. Brando resurge de sus cenizas y escupe su genialidad. Cuando le concedan el segundo Oscar, no se molestará en recogerlo: enviará a la india Sacheen Littlefeather para denunciar el genocidio de su pueblo.

Bernardo Bertolucci completará la resurrección del ave fénix. En El último tango en París, Brando hará suyo un personaje nihilista que elige el sexo salvaje como metáfora de un suicidio interior. Ni siquiera se molestará en aprenderse los diálogos del guión: le bastará con levantar la tapadera que esconde sus demonios, ese amasijo de serpientes que anida en los sótanos de su memoria. La secuencia en la que evoca su pasado, fundiendo vida y personaje, y revive sus traumas infantiles, constituye uno de los instantes más sobrecogedores del cine.

Desde entonces, Brando ha guiado sus apariciones ante la cámara por razones estrictamente pecuniarias; de ahí que su filmografía de las últimas décadas –salvo excepciones como Apocalypse Now– la compongan películas sólo redimidas por su presencia. Este criterio errático no ha perjudicado, sin embargo, su leyenda, aderezada de episodios excéntricos, megalómanos y escabrosos. Recluido en su mansión de Mullholland Drive, Brando se conviritó en un Minotauro que pasea por los laberintos de su soledad. Dormía en una cama gigantesca, bajo cuyo colchón guardaba una pistola cargada. A su prole, repartida entre muchas mujeres, incorporó al parecer tres hijos más, fruto de una relación con su ama de llaves.

En 1990, su primogénito Christian le descerrajó un tiro al amante de su hermanastra Cheyenne. Brando pagó una fianza de diez millones de dólares para dilatar el ingreso en prisión de su hijo; y compareció en silla de ruedas, estragado por la amargura y la obesidad, en el juicio que acabaría dictaminando su culpabilidad. Cinco años después, Cheyenne remataría la tragedia ahorcándose.

Un único momento de felicidad

En su autobiografía, que escribió para sufragar la fianza de su hijo, asegura que sólo ha saboreado una vez la felicidad. Fue una impresión efímera, apenas un espejismo de los sentidos. Había viajado a Europa, para reponerse de las 500 representaciones de Un tranvía llamado deseo. A las afueras de Nápoles, se tumbó en un prado y se quedó dormido; al despertar, un cielo sin nubes, de un azul rabioso, se abalanzó sobre sus ojos, lo tomó en volandas, lo hizo sentirse ingrávido y sin edad.

Quizá años después, mientras se derrumbaba cada noche sobre la cama que acogía su insomnio y escrutaba el techo de su mansión, mientras la oscuridad se ahondaba de recovecos y el silencio sellaba su voluntario ostracismo, Brando alcanzó a imaginar ese cielo que sólo existe en las mitologías; un cielo por el que navegaría, lento como un catafalco, rumbo a la inmortalidad.