Reinaldo Escobar – Los comunismos

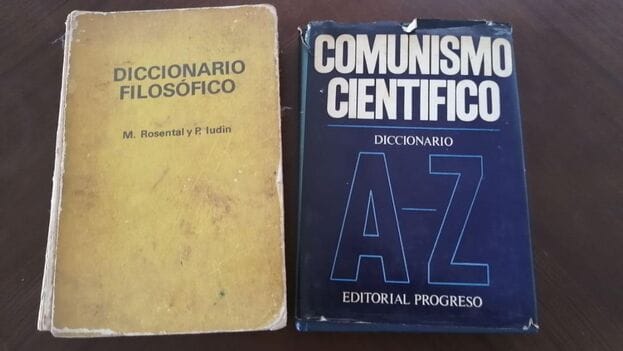

La primera vez que busqué el significado de la palabra comunismo lo hice en un pequeño diccionario de bolsillo que tenía mi madre. Para mi sorpresa, detrás de los dos puntos había una sola palabra: hambre. Eso ocurrió a mediados de 1959, cuando todavía no circulaban en Cuba los manuales de marxismo-leninismo producidos en la Unión Soviética.

Una década más tarde participé con entusiasmo en las discusiones universitarias donde se debatía si el comunismo triunfaría primero en Francia, Alemania, Inglaterra o Estados Unidos. Éramos jóvenes e ingenuos y deseábamos lo mejor para la humanidad, incluyendo la paz mundial, el amor libre y ese chorro lleno de bienes materiales que permitiría a cada cual recibir según sus necesidades.

Quizás por los efectos retardados de aquellas intoxicaciones intelectuales, cada vez que escucho o leo a alguien comentar sobre los problemas del comunismo en Cuba, tengo el impulso de argumentar que este país está muy lejos de instaurar el sistema social que lleva por nombre comunismo, pero hacer semejante aclaración suele confundirse con la defensa del sistema. Es como si se dijera «¡Ya quisiera Cuba vivir en el comunismo!».

Se precisaba transitar por la cara fea, en la que se resolvería aquella supuesta contradicción confiscando las propiedades para presuntamente socializarlas

En El capital Carlos Marx advertía que el comunismo sería «una forma superior de la sociedad cuyo principio fundamental es el desarrollo pleno y libre de todos los individuos», donde el trabajo se convertiría en la primera necesidad vital de los ciudadanos. Detrás de esa aseveración propagandística se supone que había una base científica respaldada por el descubrimiento de «la contradicción entre el carácter social de la producción y la propiedad privada sobre los medios de producción».

Si bien la meta final era la cara bonita del comunismo, maquillada y expuesta bajo luces en el anuncio de que «la tierra será el paraíso de toda la humanidad», como proclama la versión hispana de La Internacional, se precisaba transitar por la cara fea, en la que se resolvería aquella supuesta contradicción confiscando las propiedades para presuntamente socializarlas.

En las décadas que este experimento social se ha llevado a cabo en diferentes países, se demostró que para imponer el sistema resulta imprescindible despojar a los ciudadanos de sus libertades, porque de nada sirve incautar propiedades si no se arranca de raíz el deseo de llegar a ser propietario en quienes nunca lo fueron, y para eso se tiene que suprimir el derecho a organizar otros partidos para que nunca lleguen al poder, o al Parlamento, los que pretendan restaurar el derecho a la propiedad.

Las deformidades más grotescas de este otro rostro del comunismo se muestran en los aparatos represivos, sin los cuales no es posible despojar libertades ni suprimir derechos.

La ineficiencia del sistema es, en consecuencia, el resultado de una secreta venganza personal del carácter individualista de los seres humanos

La contradicción que no alcanzaron a ver ni Marx ni los marxistas es la que aparece entre la naturaleza humana tendiente a la individualización y la ficción de socializar la propiedad de los bienes de producción. La ineficiencia del sistema es, en consecuencia, el resultado de una secreta venganza personal del carácter individualista de los seres humanos.

La aparición de una casta burocrática pretendiendo desde el Estado representar el rol de propietario que supuestamente le corresponde a la sociedad no solo genera la consabida corrupción y el inevitable nepotismo, sino junto a esta casta, o mejor, bajo ella, se forja una masa de trabajadores desinteresados en producir, más enajenados aún que en el capitalismo.

La casta que manda procura rodearse de privilegios: consigue becas para sus hijos en las mejores universidades del mundo, recibe tratamiento médico en hospitales privados de países capitalistas, organiza viajes al extranjero y gasta sus desorbitantes viáticos adquiriendo las últimas ofertas de la satanizada sociedad de consumo.

La masa de trabajadores, no exenta de ambiciones pero desprovista de oportunidades, simula sumisión para no llamar la atención, mientras usa en beneficio propio el tiempo, los materiales y los recursos que el Estado pone en sus manos para el cumplimiento de los planes y lo hace como único recurso para intentar equilibrar el abismo entre su salario y el costo de la vida.

Entre los que mandan y los que simulan obedecer, se mueven los despiadados represores, los inescrupulosos inspectores que vampirizan a los emprendedores, los administradores que no se arriesgan a cargar con lo robado pero miran a otro lado a cambio de su tajada y una caterva de oportunistas en los «niveles intermedios», siempre listos a delatar y en cuanto le den un chance a escapar.

Si lo que ha venido ocurriendo en Cuba en las últimas seis décadas cabe en esta somera descripción del rostro feo del comunismo, entonces no es necesario aclarar que el país aún no ha alcanzado ese escalón superior de la sociedad que prometieron los demagogos y que añoraron los ilusos. Sí. Esto es el comunismo.