Ricardo Bada – Querido Führer:

"La lectura de estas Cartas a Hitler es en sumo grado aleccionadora para alguien como yo, que creció en la más pura y dura etapa del primer franquismo".

Reordenando las baldas de mi biblioteca reservadas para epistolarios, vuelve a mis manos un libro que apareció en Alemania el año 2006, un libro de 434 páginas de texto, amén de los registros y apéndices correspondientes. El volumen contiene una selección mínima de las cartas que recibió Hitler como correo privado, desde que inició su carrera política hasta que se suicidó en el búnker de la Cancillería, en Berlín, el 30 de abril de 1945: leerlo resulta una dura prueba para el estómago, aunque —¡quién sabe!— tal vez sea un purgante benéfico.

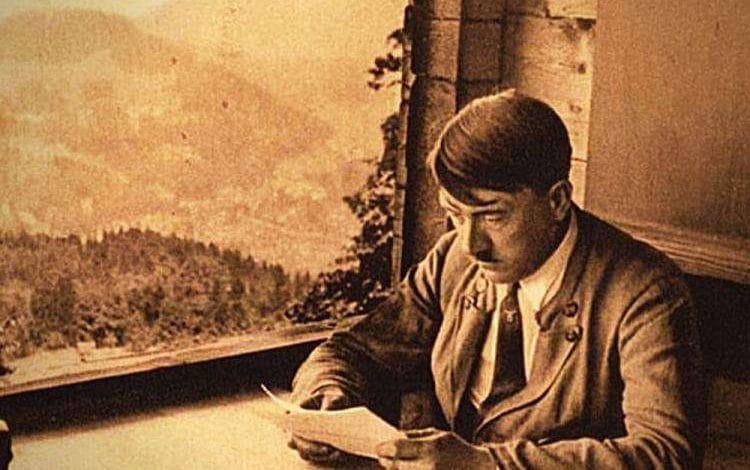

El autor del libro, el historiador alemán Henrik Eberle, es un acreditado experto en la vida del cabo con el bigotito plagiado a Charlie Chaplin, y rastreando material para su biografía del mismo vino a descubrir el archivo especial del ministerio ruso de la Defensa, en la Ulitza Makarowa de Moscú. En él, entre otros tesoros historiográficos, se encuentra el depósito de los legajos con la correspondencia privada de Hitler, confiscados en Berlín por una de las así llamadas “comisiones de trofeos”, transparente eufemismo de las unidades que, sin andarnos por las ramas, podemos decir que se dedicaban a requisar el botín de guerra.

Dichas comisiones las integraban especialistas en Historia, Arte, Ciencias (también había en ellas periodistas), y fueron implementadas por el Ejército soviético, en su avance imparable hacia la capital del III Reich, para arramblar con cuanto material de valor encontraban a su paso. Hoy en día, más de seis décadas después del final de aquella guerra, por lo menos las cartas del pueblo alemán a su Führer son accesibles al estudio de los investigadores.

Las de 1925 caben en un solo archivador. De enero a abril del 33 (con Hitler como canciller desde el 30.1.) fueron más de 3000. En 1934 debieron ser no menos de 12.000, y de 1941, en el cénit de su poder y de la expansión alemana en Europa, se conservan más de 10.000. Pero acaso sea más relevante saber que el 20.4.45, en su último cumpleaños, arrinconado y derrotado en el búnker de la Cancillería, y sólo diez días antes de su postrera cobardía, aún le felicitaron por carta unas cien personas. El autor de este libro comenta en su prólogo: “Tan sólo el hecho de que se escribieran miles de estas cartas, demuestra una confianza en el gobierno como no la hubo antes ni la volvió a haber después”.

El tenor de la correspondencia es muy variado, pero se aprecian en él dos líneas principales: las cartas que fueron enviadas ex abundantia cordis, expresando la admiración y la sumisión fanáticas al Mesías del pueblo alemán, y las que tuvieron como meta conseguir algún favor del poder: desde una foto con autógrafo del Führer bienamado, hasta una participación en el botín incautado a los judíos y los polacos. Entre otros, este último fue el caso, documentado en el libro, del príncipe Friedrich Christian zu Schaumburg-Lippe.

La nobleza, dicho sea de paso, mantuvo una relación semifascinada con el plebeyo austríaco.

Valga como botón de muestra de una devoción que llegaba a extremos de novela de Corín Tellado, este fragmento de la epístola de una aristócrata alemana residente en Alejandría, Egipto:

¡Dios mío, que no pueda yo sacrificar mi vida por usted, a pesar de que mi mayor felicidad sería morir por usted, por su doctrina, por sus ideas, mi Führer, mi noble caballero, mi Dios!

Es muy posible que estas líneas no le alcancen nunca, Herr Hitler, pero no me arrepiento de escribir esta carta. En estos instantes experimento una alegría tan maravillosa, una seguridad y una paz tales en mi lucha moral, que hasta en ellas encuentro mi felicidad.

No tengo otro Dios que usted, y ningún otro Evangelio que su doctrina.

Suya hasta la muerte,

Baronesa Else Hagen von Kilvein.

El antólogo practica la lógica discreción de no transcribir sino las iniciales de los apellidos de los niños que le escribieron a Hitler, y fueron muchos, y muchos de ellos deben de vivir todavía y se podrían avergonzar de ver impreso lo que escribieron. Es una medida loable desde el punto de vista ético, sobre todo porque lo que importa en este caso es el pecado, y no el pecador, pero aún más porque la anonimización de los remitentes no logra esconder una evidencia inocultable: que si los niños alemanes amaban al Führer de la manera que lo hacían, hasta el punto de llamarle “Onkel” (tío), es porque reflejaban sin saberlo el amor que por él sentían sus padres, sus familias.

No de otro modo se explica la orgullosa carta que el 1.° de marzo del 43 le envía a Hitler la familia Fessler, de Mannheim, para informar alborozada que la pequeña Rita, la menor de cinco hermanos, cuando se le muestra una foto del Führer, alza su bracito haciendo el saludo nazi. Nota bene para explicar lo del orgullo: esa pequeña Rita contaba diez meses (repito: meses) de edad.

Lamento no disponer del espacio necesario para entrar en detalles acerca de la profusión de poemas vomitivos dedicados a Hitler por sus improvisados píndaros, alguno de los cuales se atrevió incluso a intentar un refinado acróstico. Tampoco para hacer una lista más o menos exhaustiva de las profesiones de los corresponsales, aun cuando pueda precisar que todo un cura misacantano le escribió para decirle que en su primera misa, y en la del día cumpleaños del Führer, le había impetrado a Dios que derramara Su Bendición sobre tan augusta obra (la de Hitler). Así como también hubo una carta de Bertha Benz, la viuda del fundador de la Mercedes, agradeciéndole que le hubiese enviado una foto con autógrafo. Corresponsal hubo que le transfirió una herencia recibida. Y en fin, si pienso que hasta Lehár —el compositor de La viuda alegre— no tuvo empacho en mandarle un mensaje de profundo agradecimiento por su “cordial fomento de las Artes”, y que alguien como Charlie Rivel –el payaso más célebre en el país– le deseaba en 1943 “salud, fuerza y energía” para conseguir la victoria definitiva (“den Endsieg”), me parece que con este corte transversal ya basta.

Entre el inmenso epistolario también hubo, aunque pocas, algunas cartas de protesta.

Faltaría mencionar que entre el inmenso epistolario también hubo, aunque pocas, algunas cartas de protesta, y que las más decididas e inquebrantables fueron las de los testigos de Jehová. De sus 30.000 miembros alemanes, al menos 12.000 perecieron gaseados en los campos de exterminio, o guillotinados en prisión. Opina Eberle: “Si consideramos los millones de víctimas del régimen nazi, esta cifra resulta exigua, pero es el testimonio de un acto de autoafirmación colectivo y sin compromisos, que merece respeto”. Así es.

La lectura de estas Cartas a Hitler es en sumo grado aleccionadora para alguien como yo, que creció en la más pura y dura etapa del primer franquismo, cuando todavía se seguían dictando y cumpliendo sentencias de muerte contra republicanos. Cuando (como sucedía con la hermana de Hitler) muchas familias desesperadas recurrían a la visita humillante al Pardo, donde residía el Caudillo de España por la gracia de Dios, paladín de Occidente, vencedor de la Cruzada, y Generalísimo de los ejércitos de tierra, mar y aire; y allí, en el Pardo, esas familias —las que obtenían el favor— se postraban ante la hija aún niña del inferiocre dictador, en la ingenua fe de que su intercesión ante el padre podría cambiar la sentencia de muerte que las dejaría viudas y huérfanos.

Casi cuarenta años fueron los que Franco gobernó España. Teniendo en cuenta que la fiebre epistolar de los españoles no es tan amarilla como la de los alemanes, difícil será que Franco haya recibido un volumen de correo privado homologable al de Hitler. Pero de que lo recibió (con la única excepción de cartas como aquella de la enamorada baronesa –las españolas no son masoquistas–), pueden estar seguros.

Lo que me pregunto es dónde se hallarán esos archivos. Así como también dónde estarán los archivos equivalentes de Castro, de Trujillo, de Somoza, de Stroessner, de Videla, de Pinochet,

para no hablar de los de Evita, a quien los descamisados adoraban como a un ídolo, en el sentido religioso del término. ¡Qué interesantísima tarea para los historiadores de nuestros países, descubrir esos archivos y publicar unas antologías nacionales de cada historia epistolar de la infamia!