Los historiadores discuten cuál ha sido el siglo peor por sus horrores: si el siglo diecinueve, marcado por el brutal genocidio del rey Leopoldo II en el Congo para apropiarse del caucho; el exterminio de la población indígena en California con la fiebre del oro, y el desplazamiento forzado de las tribus nativas hacia el oeste del territorio de Estados Unidos, con miles de muertos; o las hambrunas letales en la India bajo el imperio británico.

O el siglo veinte, que empieza con la carnicería de la Primera Guerra Mundial, el genocidio de armenios perpetrado por el Imperio Otomano, el Holocausto judío consumado por los nazis, los asesinatos masivos de Stalin, las bombas atómicas sobre Nagasaki e Hiroshima; los 2 millones de muertos en Camboya bajo el terror de Pol Pot, el exterminio al filo de machetes de 800.000 tutsis en Ruanda.

Y el siglo veintiuno, con apenas una cuarta parte de su recorrido, que ya deja no pocas guerras mortíferas con saldos atroces de muertes y éxodos; la masacre de Hamás contra civiles judíos y el genocidio cometido por el estado de Israel contra la población de Gaza.

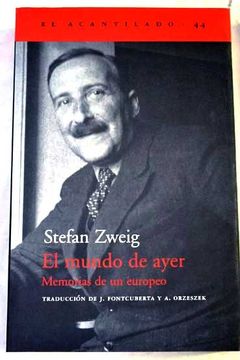

Cuando uno lee El mundo de ayer de Stefan Zweig, tiene una sensación de déjà vu. El reinado de las falsas verdades convertidas en verdaderas alternativas y luego en verdades absolutas, el supremacismo racial, el odio contra los inmigrantes, los nacionalismos a ultranza, la demagogia ruidosa, el grito como argumento, la intolerancia sin fisuras.

El mundo de ayer no tenía mañana para Stefan Zweig y por eso se suicidó en 1942 junto con su esposa Lotte Altmann en Brasil, ya que los nazis eran dueños de casi toda Europa. Comprobaba que la civilización, con todos sus valores y sus instituciones, no era más que una leve capa de barniz que desaparecía al rasparla. Había perdido su patria, Austria, y a Europa, que también era su patria. “Mando saludos a todos mis amigos”, escribió en su despedida. “Ojalá vivan para ver el amanecer tras esta larga noche. Yo, que soy muy impaciente, me voy antes que ellos”.

Ojalá estos tiempos de pesadumbre se resuelvan en un luminoso amanecer.

Tres años antes, el dramaturgo alemán Ernst Toller, judío también como Zweig y pacifista, se había ahorcado en su habitación de un hotel de Nueva York, dos días después de que las tropas victoriosas de Franco entraran en Madrid.

Encima de su mesa quedaron unas fotografías de niños españoles, víctimas de los bombardeos fascistas, y en la última carta que escribió se lee: “Estos tiempos necesitan personas que vean la realidad, y a pesar de ese conocimiento, no hayan perdido la fuerza para soñar”. Sus hermanos habían sido recluidos en campos de concentración en Alemania. Todo empezaba apenas.

Y en 1940, otro judío alemán, el filósofo Walter Benjamin, ante la evidencia de que tendría que volver a Francia, ocupada por los nazis, decidió quitarse la vida en Portbou, ya del lado español de la frontera. En la nota dirigida a Theodor Adorno, y que su compañera Henny Gurland memorizó antes de destruirla, escribió: «En una situación sin salida, no tengo otra opción que terminar con todo. Es en un pequeño pueblo de los Pirineos, donde nadie me conoce, donde mi vida debe llegar a su fin».

Los tres eran intelectuales comprometidos con su tiempo y veían sus vidas imposibles frente al totalitarismo en ascenso. Creían que comenzaba un cambio de paradigma impuesto por la fuerza de las armas, toda una era totalitaria. Ninguno de ellos creía que aquellas fuerzas del mal pudieran ser derrotadas.

Philip Sands, el autor de Calle este-oeste, lee la encrucijada de nuestro tiempo al revés de como ellos lo hicieron; en una entrevista reciente para El País ha dicho: “En 1939, el mundo vivía una incertidumbre comparable a la actual y, apenas seis años después, asistimos a una revolución profunda que mejoró la vida de millones de personas. Es cierto: hubo una guerra de por medio. Pero dentro de unos años, miraremos estos cinco años como una etapa de oscuridad y tristeza que quedó atrás”.

Ojalá tenga razón, y estos tiempos de pesadumbre se resuelvan en un luminoso amanecer.