Un abuelo con mucha autoridad

La lengua castellana había alcanzado una riqueza magnífica en el siglo XVII. España, por aquel entonces, era «el imperio donde nunca se ponía el sol», pues el poder de la Corona española se extendía, además de por la península Ibérica, por algunos países del norte de Europa, algunas islas del Mediterráneo, parte de Italia y el flamante continente americano (España era mucha España entonces).

La lengua española era usada con talento y maestría en esta centuria por genios de las letras como Cervantes, Quevedo, Góngora, Lope de Vega, Calderón, sor Juana Inés de la Cruz, Baltasar Gracián o el Inca Garcilaso, por citar algunos de los más relevantes. El orgullo que los académicos sentían por esta lengua tan hermosa, que además se hablaba ya en las dos orillas del gran océano, les impulsó a realizar un gran proyecto consistente en «fijarla y eternizarla en la imprenta, formando un diccionario al ejemplo de las celebradísimas academias de París y Florencia».

Don Quijote de Ibarra

“Además —se decían los académicos— en España Sebastián Covarrubias ya dio el primer paso decisivo en esta tarea. Recordad que en 1611 este erudito capellán del rey Felipe II presentó el primer diccionario monolingüe en romance, el llamado Tesoro de la lengua castellana o española. Otros países, como Inglaterra, Portugal, Francia o Italia ya se nos han adelantado —recordaban con amargura y un puntito de ansiedad estos primeros académicos—. Inspirándose en Covarrubias han creado sus propios diccionarios, los muy velocípedos. Por eso —añadían envalentonados—, nosotros ahora debemos reaccionar con rapidez, ya que desde hace un siglo hemos vivido con la gloria de ser los primeros y con el sonrojo de no ser los mejores”.

El primer diccionario

El 29 de diciembre de 1723 comenzó la elaboración del primer diccionario de la RAE, en el que cada académico se encargaba de una letra con todas sus combinaciones. Una junta supervisaba las definiciones y ejemplos aportados (llamados «autoridades», pues procedían siempre de obras escritas por grandes autores de las letras españolas); se formulaban las objeciones si las había y todo se pasaba a dos coordinadores para adecuarlo en estilo. Después, dos revisores estudiaban con atención el texto, dando la aprobación definitiva, y el resultado se entregaba al Secretario (un académico designado con este cargo), que era el responsable de ponerlo en limpio y de cuidar la impresión.

«Entusiasmados con este trabajo en cadena, los académicos comenzaron a reunirse no una, sino dos veces en semana»

Entusiasmados con este trabajo en cadena, los académicos comenzaron a reunirse no una, sino dos veces en semana, iniciando al mismo tiempo las gestiones para la compra del papel, que por supuesto había de ser de la mejor calidad, para garantizar su perdurabilidad. Sin duda, ese papel era el que se producía en la ciudad italiana de Génova, y allí lo encargaron. También eligieron a un buen impresor, Francisco de Hierro, a quien exigieron la fundición de letras nuevas.

Para la distribución del Diccionario confiaron en el librero de la Puerta del Sol, frente a la Iglesia de San Felipe. Se imprimieron 1500 ejemplares de la primera parte (letras A-B), vendidos casi a precio de coste: 45 reales de vellón en papel y 50 encuadernado en pergamino (equivalente a unos 90 euros de hoy en día).

Solo les faltaba por definir el grabado de la portada, que finalmente realizó el pintor de cámara de su majestad, Antonio Palomino, quien recibió de los académicos unas instrucciones muy precisas:

“El cuerpo principal ha de ser Mercurio en el aire ofreciendo un libro al rey nuestro señor, cuyo retrato ha de estar en una tarjeta al lado derecho, hacia la parte superior. Más abajo, la empresa de la Academia, también al lado derecho y a una parte del crisol unos libros desencuadernados y a la otra unos libros nuevos, que simbolicen la antigüedad y la novedad. Y al lado izquierdo de esto las tres facultades: Gramática, Poesía y Retórica”.

Diccionarios de la RAE

Diccionario de autoridades

Mercurio en la RAE

Con este dibujo tan cuidadosamente pensado, los académicos querían lanzar un mensaje muy claro: Mercurio era el heraldo o mensajero de los dioses, encarnación de la comunicación, la palabra y la elocuencia. Era, digamos, el cartero «divino», encargado de entregar el libro académico nada menos que al rey. En cuanto a esas «tres facultades» recordemos que la Gramática era la base de todo conocimiento, al menos en esta visión humanista del mundo. Por su parte, la Retórica y la Poética eran las ciencias que proporcionan las reglas para escribir con corrección en prosa (retórica) y en verso (poética), y por tanto debían estar en primera fila.

«A los académicos se les encendió entonces la bombilla literaria»

A pesar de la repentina muerte del marqués de Villena, el primer director de la Corporación, los trabajos siguieron, y un año después una comisión de doce académicos visitaban palacio para ofrecer a la familia real el primer volumen del Diccionario (letras A-B) encuadernado en tafilete. Para el resto de las entregas, los académicos tendrían que viajar un poco por la geografía española: el segundo volumen era entregado a los reyes en la isla de León, en Cádiz, el tercero en Sevilla, pues la corte aun residía en esta ciudad, y el cuarto otra vez en Madrid, la nueva capital, en febrero de 1734 (año maldito, pues una letal epidemia de gripe asoló la ciudad). Tres años después entregarían el quinto volumen. En 1739 se dio fin a la obra con el sexto y último volumen. Para entonces, solo dos de los académicos fundadores pudieron ver la obra terminada. Nacía, pese a todas las dificultades, viajes y muertes, el primer diccionario de La Española: el Diccionario de autoridades. Además, lo hacía en un tiempo récord para la época: ¡solo catorce años!

El Quijote de la Academia

En ese marco de creación incansable, la Academia había conseguido que el público se interesase por sus obras. A los académicos se les encendió entonces la bombilla literaria:

“Señores, ya tenemos Diccionario de la lengua castellana. Nos falta un Quijote como Dios manda, y vamos tarde, como siempre. A los ingleses, desde lo de la Armada Invencible, no hay quien los pare, y se nos han vuelto a adelantar”.

Más o menos así comenzó la emocionante aventura de imprimir de forma correcta y magnífica la más principal y más perfecta obra de Cervantes. Se proponían elaborar una buena edición del Quijote a la altura de la lujosa edición inglesa de 1738, y en la primavera del 73 el rey Carlos III aplaudió la iniciativa, así que los académicos tenían vía libre para ponerse manos a la obra.

«Ibarra recibía entusiastas elogios de la sociedad de su tiempo, incluido el rey Carlos III, que le visitaba frecuentemente en su taller»

El taller elegido fue el de Joaquín Ibarra, un excelente impresor, que había realizado, entre otros, el magnífico trabajo del diccionario en un solo tomo. Además, Ibarra era por aquel entonces todo un personaje: impresor del rey, del Consejo Supremo de las Indias, del arzobispo primado y del Ayuntamiento de Madrid, además de director de la Compañía General de Libreros e Impresores, recibía entusiastas elogios de la sociedad de su tiempo, incluido el rey Carlos III, que le visitaba frecuentemente en su taller. ¡Casi nada! Un pequeño detalle más: el propio Ibarra había publicado dos años antes, y por su cuenta, un Quijote, que ahora serviría de referencia para el nuevo. Era un trabajo académico muy especial; un monumento en papel a las letras españolas, por lo que no se escatimó en nada y se exigió que la impresión fuese en papel español: a diferencia del Diccionario de autoridades, en papel genovés, este procedía de Rascafría, cuya tradición papelera se remontaba al siglo XIV, cuando el molino de Los Batanes era propiedad de la Orden Cartuja de El Paular, abasteciendo a la Villa y Corte durante casi cinco siglos. También se creó para la ocasión un nuevo tipo de letra, la Ibarra Real, diseñada por el tipógrafo Gerónimo Gil y el calígrafo Palomares, y por último se utilizó la famosa tinta especial de Joaquín Ibarra, de calidad y brillantez excepcionales, de la que se decía que estaba elaborada con una fórmula particular y secreta inventada por el propio impresor.

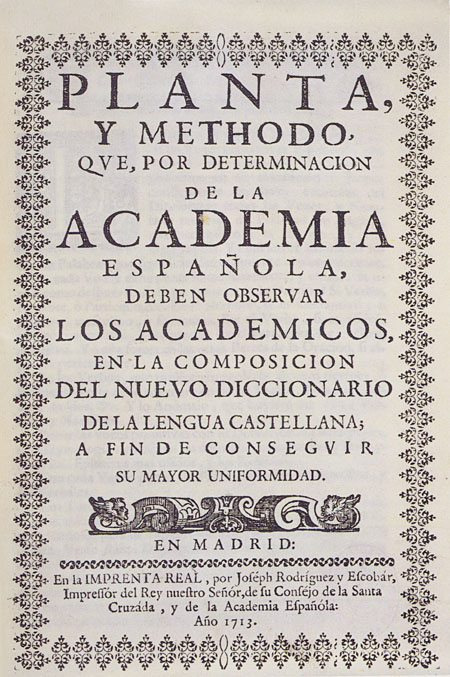

Planta y methodo

Abecedarios

Pero lo más singular (y luego resultó ser lo más dificultoso, caro, trabajoso y enredado) de esta edición fueron las ilustraciones. Para la selección de los pasajes quijotescos que iban a ser ilustrados, se formó una comisión que estudió con detalle los fragmentos más interesantes. Se eligieron 33 pasajes y se encargaron 33 láminas a diferentes autores, entre ellos un desconocido Francisco de Goya que, fiel a su genio, dibujó un Quijote muy alejado de lo que los académicos tenían en mente. Y claro, fue rechazado. Una verdadera lástima.

«Para completar las ilustraciones, los Académicos deseaban incluir un grabado de Miguel de Cervantes. El problema es que nadie sabía cómo era el rostro del escritor»

Las ilustraciones incluían las portadas, viñetas y cabeceras y un mapa con los lugares recorridos por don Quijote, trazado por Tomás López, geógrafo del rey, el mismo hombre que levantó el magnífico plano de Madrid que usaría Joaquín Murat, cuñado de Napoleón, para organizar la estrategia de ataque contra el pueblo de Madrid aquel mítico y sangriento dos de mayo de 1808.

Los dibujantes elegidos estaban obligados a inspirarse para los retratos en unos pequeños modelos de barro cocido que reproducían las cabezas de los personajes del libro y que todavía se conservan en la Academia. El ambiente de los interiores y los detalles militares serían copiados de los objetos y muebles de los Palacios Reales y de la Armería Real.

Mapa quijotesco de Tomás López

Para completar las ilustraciones, los Académicos deseaban incluir un grabado de Miguel de Cervantes. El problema es que nadie sabía cómo era el rostro del escritor. Y si bien es cierto que don Miguel se había descrito a sí mismo en una ocasión, no se conocía hasta el momento ningún retrato suyo. Sus palabras ayudaban a imaginarlo:

«Éste que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada; las barbas de plata, que no ha veinte años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, y ésos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros; el cuerpo entre dos extremos, ni grande, ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena; algo cargado de espaldas, y no muy ligero de pies; éste digo que es el rostro del autor de La Galatea y de Don Quijote de la Mancha , y del que hizo el Viaje del Parnaso, a imitación del de César Caporal Perusino, y otras obras que andan por ahí descarriadas y, quizá, sin el nombre de su dueño. Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años, y cinco y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlo Quinto, de felice memoria».

La obra, editada en cuatro volúmenes con ilustraciones de los mejores grabadores de la época, apareció en 1780. Conocida como El Quijote de Ibarra, constituye hoy en día una auténtica joya bibliográfica.