El enemigo no está a 90 millas de Cuba sino en las colas

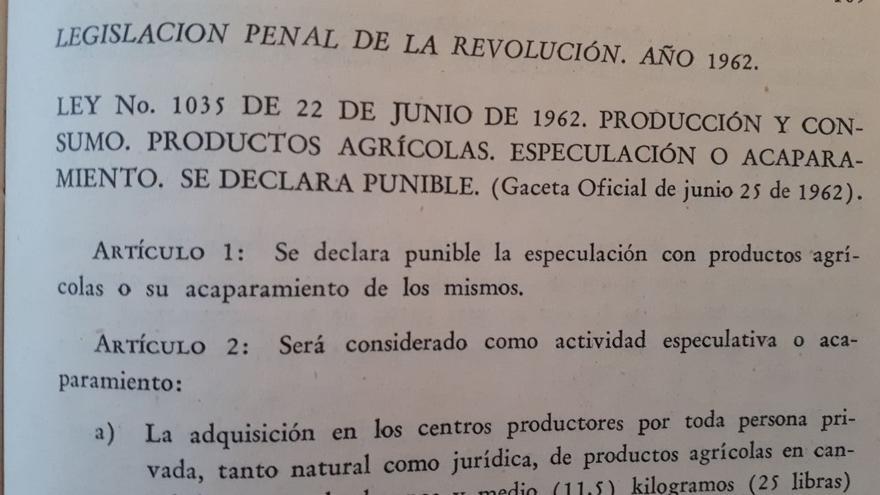

«Serán sancionados con 180 días de prisión los especuladores y acaparadores de productos», se lee en el texto de una legislación que podría haber quedado aprobada esta semana, si no fuera porque su fecha de entrada en vigor es el lejano 1962. Desde entonces, y por casi seis décadas, los revendedores han sido presentados por el discurso oficial cubano como los causantes de un desabastecimiento del que, en realidad, son un efecto no deseado pero necesario.

En aquella ocasión, la Ley 1035 aprobada por el Consejo de Ministros determinaba que una persona no podía comprar más de 11,5 kilogramos (unas 25 libras) de productos agrícolas. Tampoco era legal transportar una cantidad por encima de ese límite por las calles y carreteras del país, a no ser en un vehículo estatal autorizado. La infracción no solo conllevaba una pena de cárcel de seis meses, sino también la confiscación del automóvil.

Mis padres no se habían siquiera conocido, mi nacimiento apenas era una millonésima parte de una posibilidad futura y en esta Isla ya las autoridades señalaban a los coleros y comerciantes informales como los culpables de que muchos productos básicos no pudieran llegar a los hogares con menos recursos. La acusación volví a escucharla en los años 80 cuando era niña, en una Cuba que a pesar del subsidio soviético seguía marcada por las periódicas ausencias de ciertas mercancías.

Toda esa gesticulación no pasa de ser pura fanfarria y una muy calculada campaña de distracción. Nadie tiene en sus manos todas las herramientas para acabar con tales prácticas como no sea el propio Estado cubano

En los 90, en lugar de entonar el mea culpa por haber apostado a ese caballo perdedor que fue el campo socialista, las consignas oficiales volvieron a señalar el embargo estadounidense y a los acaparadores del patio como las razones para la profunda carestía que se nos vino encima. La responsabilidad siempre debía ser colocada en otra parte, lejos de la Plaza de la Revolución, del voluntarismo de Fidel Castro y de la ineficiencia intrínseca del modelo económico impuesto desde arriba.

Así, llegamos hasta esta nueva crisis en la que apenas ha cambiado el guion informativo que se difunde en los medios oficiales para explicar el descalabro en el que vivimos. Ahora, el «noticiero estelar» se llena de operativos policiales contra comerciantes que trapichean con piezas de autos, cebollas o leche en polvo. Las autoridades llaman a crear brigadas con brazaletes que vigilen las colas para impedir que un mismo individuo marque múltiples veces, venda su turno o cuele a sus amigos.

Toda esa gesticulación no pasa de ser pura fanfarria y una muy calculada campaña de distracción. Nadie tiene en sus manos todas las herramientas para acabar con tales prácticas como no sea el propio Estado cubano y, no como nos han hecho creer, a través de la penalización o la represión. Solo prosperan y se enriquecen los acaparadores allí donde hay desabastecimiento, fructifica el mercado negro de un producto en el lugar donde falta o está prohibido.

En las manos del régimen está cortar las fuentes de las que se nutren coleros y revendedores pero no con una legislación más restrictiva, sino con flexibilizaciones, disminución del papel del Estado en la economía y el comercio, aperturas a las importaciones en manos privadas y una serie de medidas que no ataquen los molestos efectos de la crisis sino que ayuden a todo un país a salir de este largo desierto del déficit y del «no alcanza».

Aunque les enseñe los dientes y los muestre en las pantallas como el nuevo adversario al que derrotar, lo cierto es que el castrismo necesita a los coleros y los acaparadores –entre otras razones– para poder hacer llegar productos allí donde la ineficiencia estatal no alcanza. Son, en definidas cuentas, herramientas de distribución que regulan el mercado, no bajo las reglas del igualitarismo y la justicia social, sino a partir de la demanda y del poder adquisitivo del cliente.

Quienes pueden pagar los servicios de un colero o de un revendedor viven mejor que aquellos que, con menos recursos o con solo sus salarios, tienen que estar largas horas en una fila. Es básicamente similar a la segregación o apartheid económico que profundizan las nuevas tiendas con alimentos en divisas. La diferencia es que en el primer caso, la oferta prohibitiva para muchos está en manos de un privado y en el segundo es el propio Gobierno el que la implementa y autoriza.

Esta nueva razia que estamos viviendo contra los comerciantes clandestinos no pasa entonces de ser otra pantomima, una representación teatral que se ha repetido decenas de veces en el último medio siglo. Lo único que cambia es la edad o la desmemoria del atemorizado público, que mira desde las butacas este burdo espectáculo.