Chaplinianas

Un recorrido por la filmografía de Charles Chaplin. ¿Qué podemos descubrir sobre la existencia humana cuando vamos más allá de una lectura superficial de sus películas?

Charles Chaplin. | Imagen: Pixabay

No pretendo comentar aquí toda la filmografía del autor, sino solo aquellos largometrajes que conforman, a mi juicio, una majestuosa unidad de sentido, tal como he llegado a entenderla con los años de verlos y volver a verlos. Confieso que llegué tarde a Chaplin. Concluidas las simpatías infantiles, Charlot me parecía inútilmente ridículo. Cuando en la edad madura pude sentirme tan ridículo y tan inútil como él, empecé a entenderlo y a entenderme. Debo pues a Chaplin algo más que un recreo: una sabiduría de mí mismo y del tiempo que me ha hecho el que soy, y que fue el suyo también. Chaplin no está hoy de moda, porque la miseria del egoísmo contemporáneo le impide reconocerse en esa pobreza, esa opulencia absoluta del personaje. El individuo de hoy, que ni siquiera se conoce a sí mismo, y se vivencia como un rey cuando es el peor de los miserables, entiende que Charlot es tonto, ingenuo. Charlot es tan idiota que cree en el hombre, que es un animal. Tendremos humanidad si nos reconocemos en Chaplin.

«El chico»

Nunca un título fue más engañador. Porque el niño es precisamente un personaje adorable, porque el pequeño actor se luce, porque Charlot lo convierte en el centro de sus ilusiones, sí: creemos que el protagonista es el chico. Pero no lo es. Tampoco lo es Charlot. El que lee el filme desde ambas perspectivas lo está entendiendo como un melodrama, el del hombre que encuentra el hijo que no tiene o el del niño desamparado que recupera a la madre, y en efecto el filme contiene una historia melodramática, pero cuidado: hay una secuencia que no tiene por qué estar en un melodrama y que define el centro del filme.

La escena del sueño de Charlot acumuló elogios por la brillantez de los efectos especiales, que ahora pueden parecernos muy elementales o ingenuos; pero lo que sigue durando como nunca es el contenido de ese sueño: el pordiosero imagina su paraíso, una vida angélica, opuesta a su miseria implacable. Pero el tal paraíso ocurre en su mismo barrio, los ángeles son los tipos de siempre pero con plumas de trapo, el diablo sigue presente, también el deseo sexual e incluso la policía, y desde luego Charlot vuelve a estar perseguido y castigado. Dicho de otra manera: Charlot es tan pobre que ni siquiera puede soñar el paraíso: esa es su verdadera y espantosa pobreza. Incluso tendrá que renunciar a su único pedazo de paraíso real: el chico. Pocos momentos hay en el cine como ese cuando Charlot despierta y, arrastrado por el policía, mira la realidad de su barrio. No lo reconoce, no lo conoce. No se reconoce en el barrio, en la realidad. El sueño era una sublimación de su realidad y ahora la realidad le parece una fantasmagoría, una versión de su sueño. Todo eso sin una sola palabra. Cuando el policía lo lleva a su final feliz, Charlot lo acepta con rapidez y naturalidad. No entiende nada y lo acepta todo. La realidad está ante él como un misterio que jamás resolverá, pero no le importa. Por alguna razón, él está frente a ella y, desde esa humildad, incluso por encima de ella. Irreductible a nada, a la nada, a cualquier realidad que no sea la de su ser consciente. Le ha sido dado ver la arrasadora pobreza de todo cuanto existe, y un destino mayor, indescifrable, que la salva.

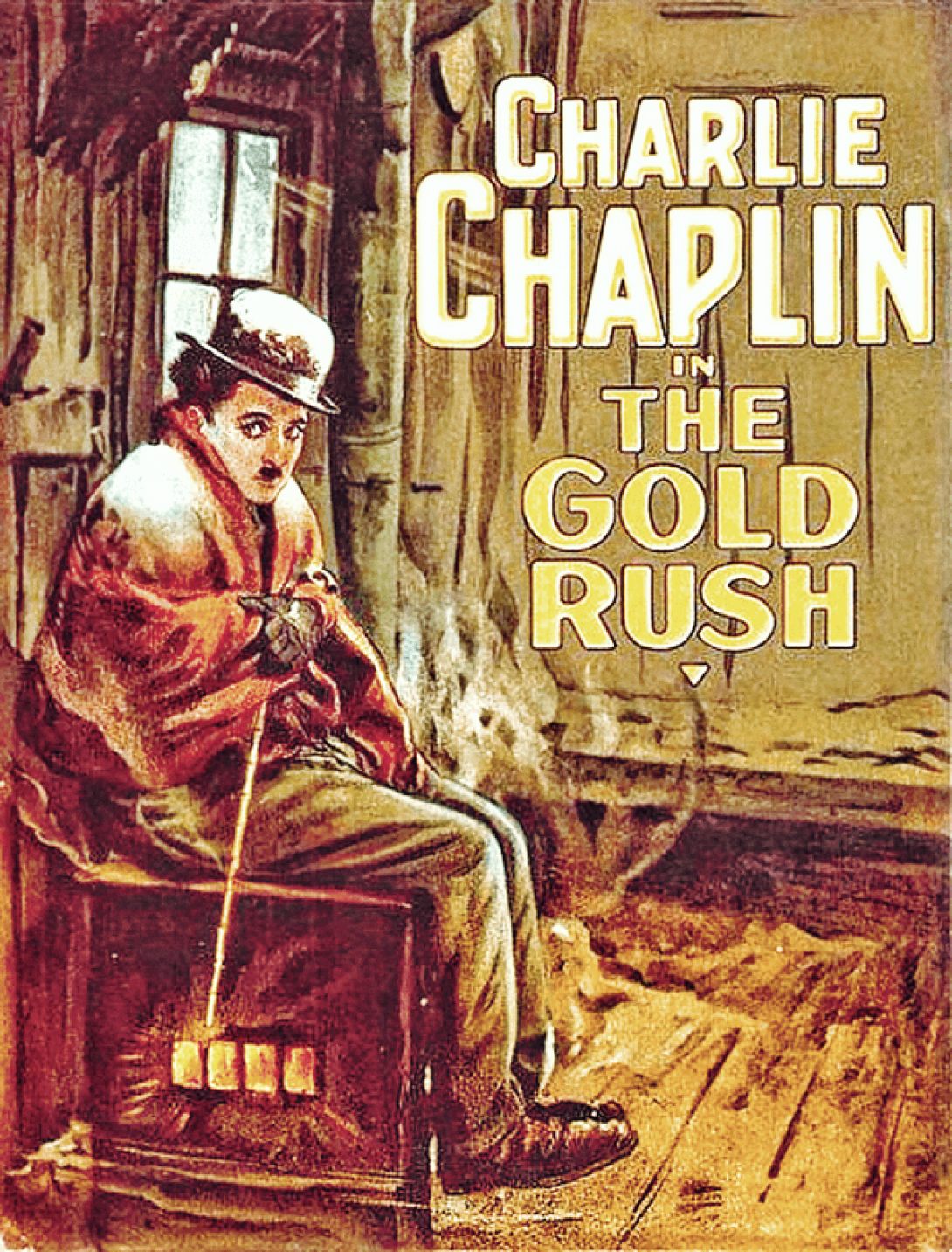

«La quimera del oro»

El azar ha movido siempre la acción de las comedias, y los guiones de Chaplin confirman la regla brillantemente. Por azar entra Charlot en el circo y se convierte en estrella; por azar el barbero es confundido con el Gran Dictador. Pero en este filme el incident, como le llama Chaplin, tiene un protagonismo revelador. Charlot se ha incorporado a la quimera de la búsqueda del oro material, pero desde que entra en pantalla vemos su completa desubicación, el absurdo de su intento. Por eso no nos asombra que empiecen a pasarle cosas malas, después de todo tan esperables. Pero a medida que el filme avanza hasta el increíble final, nos vamos dando cuenta de que lo que le ocurre al personaje, lejos de ser malo, es precisamente lo que necesita para que encuentre su quimera. El número de azares inverosímiles que acumula el guion, positivos para Charlot aunque a veces parezca lo contrario, es pasmoso: Charlot encuentra una cabaña en la nieve cuando está pasando hambre, la llegada de Big Jim lo salva de Larson, el golpe que deja amnésico a Jim y la muerte de Larson incluyen a Charlot en el descubrimiento del oro, un reloj se desploma y derriba a su enemigo, Georgia encuentra la cabaña del ingeniero que ha favorecido a Charlot, la nieve que le cae en los ojos provoca la compasión de Georgia, que luego encuentra la rosa que él guarda bajo la almohada: es tedioso continuar la enumeración inútil. El momento cumbre de estos azares es el desplazamiento de la cabaña por la tormenta mientras los protagonistas duermen, que deja a Jim y a Charlot en el sitio mismo del yacimiento. Ni siquiera han tenido que continuar la búsqueda. ¿Cómo nos creemos una sucesión tan escandalosa de casualidades?

La clave está en que Charlot tiene un aspecto tan desvalido, es tan evidente que no tiene oportunidad alguna sobre la Tierra, que el hecho de que le pase esto o aquello a favor no logra sino aumentar nuestra compasión. Pero el número de azares favorables y misteriosos lleva a Charlot a la gloria sobre la Tierra. Big Jim encuentra el oro material que buscaba. Charlot, además, el oro del amor legítimo, sin conexión con el hecho de haberse convertido en millonario. El desvalido ha estado protegido todo el tiempo. Una mano indescifrable pero infalible lo ha estado guiando secretamente hacia la felicidad. Charlot es un alquimista absoluto, que logra el oro terrenal y el espiritual a la vez, casi sin proponérselo, incluso sin esperanza. Nada que ver con el american dream y su culto del trabajo. Podemos compararlo con el Jimmy de Siete oportunidades, la preciosa, casi surrealista comedia de Buster Keaton, que acumula también una enorme cantidad de casualidades negativas que se resuelven en el happy end del dinero y el amor: pero ese Jimmy no es pobre de solemnidad, es un abogado que necesita ser millonario y le cae una herencia fabulosa; y su dama lo ama desde el principio. Sabemos que va a tener éxito; solo interesan los obstáculos, el cómo, obtenido con ingenio y esfuerzo heroico, emblemas del american dream, como que apoyado por la divinidad. Charlot está fuera de toda esa lógica pedestre; como veremos de inmediato en El circo, incluso el amor, por no hablar del dinero, le sobra. Este cuento de hadas para mayores es un guion de lujo. Para el creyente, un momento rarísimo de la historia del arte en que un hombre que ha logrado la quimera de la felicidad confiesa que «no la ha conquistado por sí mismo, sino por el Plan de una Providencia».

«El circo»

El cine comenzó como espectáculo de feria, muy cerca del espíritu del circo, y era justicia que se hiciera un gran filme que es al mismo tiempo una creación circense en sí misma, donde encontramos animales maravillosamente amaestrados, una función de antimagia, payasos frenéticos y una atmósfera sentimental. Aparentemente, el melodrama amoroso define la historia, lo que viene subrayado por la dulzona canción escrita y cantada por Chaplin para los créditos iniciales. Sin embargo, otra vez el curioso personaje pasa por aventuras que muy difícilmente podemos dejar de considerar como una estructura de sentido, aun a despecho de los propósitos autorales: la obra es siempre más sincera y más sabia que el autor.

Esa escena en la que Charlot se pierde en el laberinto de espejos, viendo su figura mil veces repetida, da la clave del filme. ¿Quién es él, qué imagen de sí mismo le devuelve la realidad o su propia conciencia? Lo toman por un ladrón, pero casi ha sido un ladrón al comerle el pan al niño; lo toman por un payaso, pero es un hombre divertido, que ríe con ingenuidad y hace maldades cómicas; hay un pony que lo odia sin que sepa por qué, él no odia a los caballos; él mismo se finge valiente con el león para impresionar a la muchacha, pero termina atreviéndose a caminar en la cuerda floja; cree ser el esposo de la muchacha profetizado por la cartomántica, pero enseguida se decepciona; se considera muy enamorado y muy enemigo de su rival, pero sin dificultad renuncia a esos sentimientos para que ella pueda ser feliz, para que sean felices ambos; quiere seguir trabajando en el circo, en el que ha tenido éxito y una interrupción de su miseria, pero finalmente no se va con él. Tanto la realidad de los otros como su propio deseo le devuelven una imagen en la que no se reconoce, un espejo que miente y que le impide encontrar la salida del laberinto de ser.

La desesperante acumulación de esos espejismos explica la facilidad con que renuncia a la muchacha y al circo. ¿Necesita esa imagen, o cualquier otra? ¿Debe perseguir algún propósito, algún deseo? ¿Vale la pena intentar escapar, o aceptar el encierro? Por lo menos el heroísmo de ser quien se es, el esfuerzo de amar, vale, pues fijémonos que cuando ha triunfado, de alguna manera fraudulenta y paradójica, en la cuerda floja, ha logrado conocerse ya lo suficiente como para rebelarse contra el dueño del circo y defender a su muchacha. Ahora ha comprobado que es un hombre fuerte y tampoco le importa: nada la importa, excepto hacerle el bien a su muchacha, a la que debe y puede renunciar, incluso con verdadera alegría. La anagnórisis se completa, como en una tragedia griega. Se queda, no se va con el circo, permanece un instante en el círculo de la carpa que es como la totalidad de nuestro espectáculo colectivo de imágenes, deseos, sueños, aspiraciones, estupideces, crímenes. Maya, ilusión. La estrella de papel que le recuerda a la muchacha está rota, la arruga y la bota, se marcha. Abandona el círculo, el mundo de los hombres, la irrealidad de sus representaciones mentales y de sus ambiciones más raigales y legítimas: se incorpora tal como es, con todo su ridículo, al universo. ¿Para qué? ¿No sobra también el universo? Probablemente. No sabe ni desea nada, ni lo necesita. Es un acto de libertad, de liberación, de autenticidad. El ser del espíritu, incognoscible y fiero, permanece.

«Luces de la ciudad»

La segunda secuencia de este filme pasa habitualmente sin exégesis. Después de la formidable obertura, y antes del encuentro decisivo de Charlot con la muchacha, que mueve la acción, la escena parece una cortina, un momento necesariamente anticlimático. Y lo es, pero al mismo tiempo contiene una referencia importante, sin la cual la intelección del filme falla. Charlot está en la calle mirando la escultura mediocre de un desnudo femenino con ojos de conocedor: da un paso adelante, otro atrás. Pero hay una trampa que desciende en el piso detrás de él, de manera que cada vez que retrocede creemos que se cae en el hueco, pero qué va, la trampa sube y el personaje encuentra un piso para sus pies. Al fin casi se cae, grita hacia lo profundo del hueco, le protesta al obrero que sube y que le encara desde una estatura superior: Charlot huye discretamente. Pero el hecho es que no cayó. Como en La quimera del oro, la Providencia está protegiendo al Pobre, aunque él no lo sepa. Tampoco sabe que el encuentro con la muchacha, cuyo desnudo no poseerá nunca, es una oportunidad para una aventura dolorosa en la que la anagnórisis del personaje va a llegar a una profundidad inalcanzada en los filmes anteriores. Él va a ser reconocido en la plenitud de su miseria, y esa será su gloria. Chaplin muere en su cama de millonario en el tránsito de Nochebuena a Navidad: en la obertura de este filme lo vemos despertar en brazos de la Prosperidad. La Providencia le permite de inmediato una anagnórisis final, un autorreconocimiento individual definitivo, antes de lanzarse a una indagación de lo social y lo político, en los próximos filmes.

Cartel de «Luces de la ciudad», película de Charles Chaplin. | Imagen: Wikipedia Org.

La florista que fuera ciega toca las manos de Charlot y lo reconoce: no es un millonario como creía, es un mendigo. Platón hubiese aplaudido hasta con los pies, Sócrates creería que Chaplin es un discípulo de Diótima. Es la dualidad del amor como «abundancia» y «pobreza», tema de El Banquete platónico. Un sicoanalista aficionado al cine dice que Chaplin se muestra ahí avergonzado. No vemos para nada eso, sino que Charlot pregunta satisfecho: “you can see now?”, puesto que él es quien le ha pagado el viaje que le permitiera a la muchacha recuperar la vista. Está orgulloso de su poder, él es la «Abundancia de Dar», aunque esté vestido de pobreza. Ella es rica solo de belleza, que pasa con el tiempo. Charlot sabe que ella no lo querrá, ni siquiera la ha buscado después de la operación: no importa, la abundancia del Amor no anda buscando retribuciones de ningún tipo, ni siquiera de las más anheladas. Se ama porque sí a cualquier precio. La pantalla queda en negro desbordada por la música, y el espectador ingenuo puede creer que el diálogo amoroso continúa. Más bien podemos pensar que el autor nos suprime la despedida, la pena de ella, el dolor de Charlot. La música se desborda, sí, es la Abundancia. El pobre es el rico. Las hipócritas luces de la ciudad del progreso de los hombres fracasan para darle luz a los ojos de la florista. Ni siquiera tenemos ojos para ver cuando pasa por delante de nosotros la luz, vestida de pobreza. Pero él, el pobre, el abundante de amor hasta el sacrificio, él es el que nos da la luz para ver, él es la Luz de la Ciudad de Dios, él es la Luz del Mundo.

«Tiempos modernos»

Heredero del romanticismo en su versión final de la belle époque, Chaplin estuvo siempre enfrentado a las realidades inhumanas del mundo moderno. Salido de la miseria, tenía que simpatizar con el que sufre la injusticia social. El pensamiento de izquierda critica este filme por considerarlo de un individualismo inconsecuente, ya que la protesta contra el taylorismo y cualquier otra forma de explotación y enajenación del hombre no se asocia en él a la prédica socialista en ninguna de sus variantes. La escena clave es aquella en la que se le confunde con un líder comunista, por haber recogido una bandera roja caída en la calle. Él es el hombre socialmente culto, que ve que tiene que hacer un favor y lo hace, no un líder de rebeliones colectivas.

A mi juicio, lo valioso del filme es precisamente no haberse atenido a las fórmulas de la sociología o la política para criticar la enajenación y la injusticia. Su enfoque, por individual, es más profundo. Obsérvese que en una de las primeras escenas el Presidente de la compañía está jugando en su despacho, y luego se pone a dirigir. Los ricos se reservan el juego, pero tampoco pueden dedicarse a él: el ejercicio de su poder es un juego maligno, simbolizado en la implacable máquina de almorzar. Obreros y capitalistas comparten una racionalidad mediocre que es ajena a Charlot. Esa racionalidad del trabajo y el consumo los empobrece, los convierte en esos seres con traje que inundan el filme con su cortedad, su implacable mentira. Los obreros sufren, pero los capitalistas, incluso sin saberlo, están condenados también. No logran jugar, aunque quieran. El espíritu natural de Charlot es sin embargo el del juego, su rebelión es simpática, personal, nos entretiene. Y es ese espíritu lúdico lo que domina la trama. Charlot baila, disfruta, se enamora. Vive incluso su naturaleza biológica sin demasiados complejos. Él es como es, no como quieren los otros que él sea. Y cuando, enamorado, quiere trabajar como los otros, no lo logra. Hasta que, oh prodigioso azar, resulta compulsado a trabajar como artista. Ahora sí que triunfa, que se manifiesta él como es, como ni siquiera sabía que era. El aparentemente incapaz personaje se manifiesta como un genio, en la famosa pantomima cantada. Parece un error dramático, por el contraste entre la incapacidad supuesta del personaje, y la altura extraordinaria de la pantomima. Pero en realidad hemos visto esa capacidad artística del personaje a lo largo del filme, y lo que estamos viendo no es sino ese recurso bien conocido de la dramaturgia universal: una anagnórisis. El triunfo de este pobre sobre los tiempos modernos no reside en una rebelión violenta y colectiva, ni en la construcción de un mundo supuestamente mejor, pero construido con esa misma racionalidad traidora, sino la conquista de sí mismo a través del espíritu del juego, del arte. Con esa iluminación puede salvar a su pareja, y atreverse a ser en el mundo. Pero el mundo le agradece hoy, cuando las conocidas propuestas sociológicas y políticas para superar la enajenación del hombre han fracasado, esta indagación sincera, tal vez fecunda para tiempos ultramodernos de inteligencia y plenitud.

«El gran dictador»

Este panfleto antifascista termina con el perfil de una muchacha. En El triunfo de la voluntad, la película fascista emblemática que cita en algún momento, apenas hay alguna mujer. Y ese perfil panfletario, que hoy resulta ingenuo o cargante, es la respuesta silenciosa a la bulla nazi, no el discurso que el barbero, confundido con el dictador, se ve obligado a pronunciar: una plataforma ideológica opuesta al fascismo desde luego, pero pronunciada con la misma rabia masculina de la época, a la que el barbero es arrastrado no sin que se sienta extraño al final. Por otro lado, es legítimo preguntarse si ese discurso humanista del barbero judío es esencialmente distinto de la barbarie nazi. El pensamiento liberal y el totalitario (fascista, comunista), coinciden en la idea de convertir la vida humana en paraíso mediante métodos exclusivamente humanos. Al margen de Dios.

Pero ni Chaplin, ni su barbero, más inteligente que él, son del todo liberales, ni el liberalismo se deja atrapar del todo en la ilusión de la tierra prometida. Es interesante que la bella sirvienta le pregunte al barbero: «¿Usted cree en Dios?«, y este responde: «Bueno…«, elevando al techo unos ojos ambiguos. Esa indefinición salva al liberalismo de lo peor, dejando la puerta abierta a otras soluciones. El panfleto en arte suele ser conminatorio, afirmativo, divulgador de una plataforma ideológica precisa. No es el caso de esta comedia cuyo noble objetivo era combatir la peste nazi cuando aún los grandes poderes coqueteaban con una indiferencia que les convenía: frente a la mentira solidificada en un proyectismo social monstruoso, el artista se vuelve hacia su corazón, en el que habita un ideal femenino. Sí, es un ideal humano, no divino; pero en cuanto es femenino y amoroso, ya es un ideal cristiano. Lo que me parece pues admirable del filme es que el panfleto se hace desde la misma sincera sabiduría personal que ha generado las anteriores obras maestras, y es lo que le da esa categoría dentro del género del filme político. El contenido político está trascendido pues por una sabiduría superior al discurso político corriente. Una sabiduría abierta a la búsqueda y al diálogo, de propósitos más que de proposiciones. Muchas alusiones chistosas son hoy incomprensibles sin una determinada cultura en materia de historia, y ni aun teniéndola podemos recibir el filme con la participación profunda de los que lo disfrutaron en aquellas tremendas circunstancias. Habrá que esperar al Dr. Strangelove, de Kubrick, para encontrar una comedia política de este nivel. Pero los demonios de la mentira y de la dictadura tal vez permanezcan siempre en la vida social, en grande o en pequeño; y contra ellos batallará siempre la fregona de este filme.

Fotograma de «El Gran Dictador», película de Charles Chaplin. | Imagen: ABC

Y si resulta conveniente rectificar absurdos, Chaplin corrige aquí su inicial oposición al cine sonoro, y en grande: sin dejar de ser el gran mimo de siempre, usa su propia voz, creando un idioma satírico de su invención, con lo que se adelanta a Kantor, Grotowski, Darío Fo, Barba: un idioma que maneja con una riqueza magistral de ritmos, acentos, tonos, intensidades. En la discusión de los dos dictadores, se explota incluso la boca cerrada. Ha habido muy poco trabajo con la voz en el cine desde entonces.

«Monsieur Verdoux»

¿No festejamos las guerras? ¿No celebramos la victoria del bando, mientras el otro va a parar al cementerio? ¿No justificamos el asesinato, individual o en masa, en nombre del interés social? ¿Por qué entonces no sería legítimo el asesinato, en beneficio de la familia? Ya la última pregunta no puede tener una respuesta afirmativa. Hay una lectura equivocada de este filme que se basa en esa sucesión de interrogantes que Monsieur Verdoux, el personaje, lanza a sus jueces. Pero lo que el personaje dice no es lo que el filme plantea. Lo que discute el filme es la responsabilidad colectiva por el bien. Si la sociedad no tiene una idea del bien, si no lo practica, tiene que enfrentar la multiplicación del mal en los individuos en forma monstruosa e incontrolable. Verdoux asesina fríamente en aras de la familia pero evita pisar un gusano. Desde luego, porque el gusano es inocente. Todos los demás somos, de alguna manera, cómplices de homicidios sin cuento. Y esta verdad completa es lo que nadie le aguanta a Chaplin en esta película. Él hizo la película porque tampoco podía aguantarla.

Cartel de «Monsieur Vordeaux», película de Charles Chaplin. | Imagen: Wikipedia Org.

Si celebramos nuestras guerras victoriosas entonces podemos crear también a comedy of murders. Chaplin intenta aligerar el tema mediante el humor negro, y su mayor éxito es que no lo logra. Hay gags que sobran o que parecen pobres o fuera de sitio, Chaplin sobreactúa (en otros momentos está a su mayor altura, ciertamente), y en todo caso el personaje resulta mucho menos orgánico de lo que pudiéramos esperar de este actor genial. Chaplin está siendo demasiado él mismo desde la parrafada final de El gran dictador. Cuando era su propia metáfora profunda en el Charlot clásico, era más convincente, rico, universal. Pero Charlot ha crecido hasta querer enfrentar, desde Tiempos modernos, no el destino sino el mundo, y esto es una ganancia que arrastra algunas pérdidas. El comediógrafo dice que la realidad es horrenda. Ese no es el papel habitual del comediógrafo, sino del trágico; pero el hecho de que la comedia de asesinatos no pueda ser realmente una comedia resulta en sí mismo un fracaso de lujo. Aparentemente cínica, esta película es un testimonio absoluto del bien. Del bien complejizado, sincero, verdadero, lejos del cuento de hadas de La quimera del oro. Haberse atrevido con los dos extremos, ya es grandeza. Pero ni siquiera ahí está su dimensión más alta. Por primera vez en su obra Chaplin se enfrenta explícitamente al problema de la existencia de Dios. Nos veremos pronto, dice Verdoux a los jueces que lo condenan a la guillotina, en un nuevo homicidio selectivo decidido y aprobado por la sociedad. Dios, el Bien, nos espera en la muerte para juzgarnos, y Él es la Verdad. Frente al sacerdote se muestra irónico, pero otra vez no son las palabras del personaje lo que importa. En la escena final le vemos como lo que realmente es: una víctima que no entiende nada, que se entrega a lo que no entiende. La comedia ha generado una catarsis, se convierte en tragedia. No es el asesino, es el pobre absoluto de espíritu. Bienaventurados los pobres porque de ellos será el Reino de los Cielos.

«Candilejas»

Dice Calvero que la vida no es significado sino deseo, una supervivencia nietzcheana después de la Segunda Guerra. Pero Chaplin fue uno de los felices hombres de la belle époque, tan ingenuamente nietzcheana. El personaje no se da cuenta de que existe el deseo de significado, y que no nos podemos desasir, al menos algunas personas, de ese deseo, hasta el punto de que pueda ser el deseo principal, muy por encima de la necesidad de ser querido, de amar y de tener. Cuando a la bailarina se le vuelven a trabar las piernas en el momento en que más las necesita, Calvero hace su oración: “Sea lo que seas, ayúdala”. Ni siquiera el personaje puede deshacerse del todo de ese deseo de significado. Cuando el que está en aprietos en el escenario es Calvero, la bailarina ora silenciosamente en su camerino por él. El humanismo chapliniano (su fe solo en el individuo humano, sin referencia a Dios) parece estar en crisis. Calvero menciona a Dios, pero para la vida de todos los días cree solo en el esfuerzo individual. Lo que ocurre es que al personaje se le está agotando la fuente del esfuerzo y ha perdido el éxito. Chaplin morirá muy viejo, dormido, después de la Nochebuena. Se ha dicho que no le gustaba la Navidad.

He visto tantas veces la extraordinaria secuencia de los excéntricos musicales, que solo ahora creo entenderla, más allá de mis estruendosas carcajadas, puesto que estoy envejeciendo: no se puede hacer música, hay unos obstáculos ridículos pero poderosísimos que nos dejan sin arte, sin vida en el arte, sin éxito de ser. Pero se hace arte a pesar de ellos y con ellos, para la risa universal, aun cuando la obra quede necesariamente trunca. Es la lucha desde el imposible contra el imposible para lo posible. Y da risa. No conozco una escena más cómica y más profunda en toda la historia del cine. Chaplin y Keaton llevan la Alta Comedia a las alturas de la tragedia antigua, sin más que una palabra. Pero al mismo tiempo esta escena, como siempre en Chaplin, está ubicada con precisión en una estructura de sentido. Calvero vuelve a triunfar, pero el tema es el imposible del éxito verdadero. No se puede hacer la música de ser. Y la muerte espera. Calvero muere de inmediato puesto que ha agotado la inteligencia de su deseo, de su deseo sin significado. ¿Habrá significado? Lo hay. Obsérvese que el personaje muere viendo bailar a la muchacha. Sí, nuevamente el tema del sacrificio por amor. Pero aquí hay algo más. Lo que ella baila, según se nos explica en una escena anterior, es nada menos que la inexplicable resurrección de Colombina, el famoso carácter de la Comedia del Arte. El Arlequín ha querido sacarla de la tumba, con su varita mágica, pero ha fracasado. La magia del arte no puede tanto. Sin embargo, Colombina regresa y baila sublimemente. En este filme la anagnórisis no la completa el personaje. Calvero dice que busca la verdad, pero no la encuentra del todo: porque aquí la pregunta es sobre temas muy mayores, que trascienden el arte. Chaplin, no Calvero, nos propone con delicadeza, en forma casi críptica, como si le avergonzara la confesión, una fe ciega, inculta, indescifrable, en la resurrección de la Vida.

Con Un rey en Nueva York, Chaplin volverá a los temas sociales, en este caso el rechazo de la vulgaridad de la sociedad norteamericana, y por extensión del mundo liberal. Lo esencial está dicho ya. El protagonista de la obra de Chaplin no es siquiera Charlot, sino el Pobre. Este Pobre ya sabemos que porta la Abundancia, él es el verdadero Rey. Su abundancia es el heroísmo de Charlot e igualmente, por la importancia de su desafío, la total pobreza de espíritu de Verdoux; también el rechazo de un monarca exquisito a la vulgaridad moderna. Los nueve largometrajes de Chaplin, que algunos consideran comedias pasadas de moda, conforman una indagación de gran vuelo sobre el arcano del Hombre. Lo formidable es que el humanismo decimonónico es llevado aquí a unos extremos de rigor, no ya intelectual, sino existencial, confesional: el orgulloso Hombre no es sino un Pobre, pero un Pobre que es Rey. Hacer Alta Comedia le pareció poco a Chaplin: la convirtió en Auto Sacramental. Chaplin supo descifrar su propia biografía desde una clave de universalidad. Por eso su desciframiento de sí mismo, el progresivo avance de su anagnórisis, que solo se detiene ante el problema de la existencia de Dios, resulta una exploración atrevida de la naturaleza humana. De esa manera pudo escapar de las tentaciones ideológicas que le ofrecían falsas soluciones para su pensamiento y su vida. Su indagación en lo individual le pone fuera de los dos totalitarismos, pero al mismo tiempo le permite denunciar la falsedad de las recetas liberales. Completamente solo, sin más testigo que su conciencia, se enfrenta a la miseria del mundo y da una respuesta de autenticidad que todavía estamos por evaluar con justicia. En la extensión del cine del siglo XX, solo Bergman y Tarkovski llegaron a esa altura. Pero Chaplin les saca la ventaja de la Risa, la Risa como un poder de la Profecía.