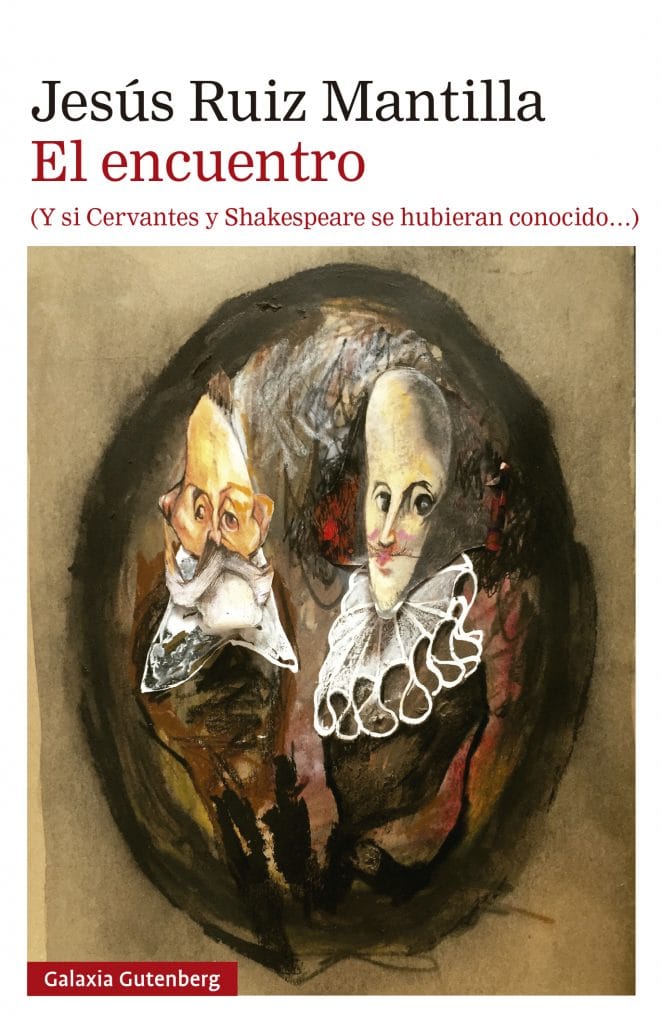

El encuentro (Y si Cervantes y Shakespeare se hubiesen conocido)

A principios del siglo XVII, dos países se reparten la hegemonía mundial: España e Inglaterra. Enfrentadas sus monarquías durante décadas, sus nuevos reyes, Felipe III y Jacobo I, acuerdan firmar un tratado que ponga fin a las constantes luchas por ampliar territorios y por el dominio del mar. En la primavera de 1605, una delegación inglesa con más de 700 personas se desplaza a Valladolid, capital entonces del reino español, para firmar la paz. Una de las personas designadas para esa delegación fue William Shakespeare, aunque no sabemos si llegó a viajar. De haberlo hecho, justo en esa época, Miguel de Cervantes se había trasladado a vivir a Valladolid con su esposa, su hija y sus hermanas. Acababa de publicar el Quijote y empezaba a disfrutar de su éxito. ¿Es posible que estando los dos escritores en la ciudad nadie los presentara? ¿O, por el contrario, alguien lo hizo? Y de ser así, ¿qué ocurrió?

Jesús Ruiz Mantilla reconstruye el que pudo ser el encuentro y la conversación entre dos de los más grandes escritores de todos los tiempos. La literatura, las dificultades inherentes al hecho de escribir, la relación con el poder político, la crítica o el público, las cuestiones económicas y familiares son algunos de los temas de los que pudieron hablar. Y así lo hacen en los magistrales diálogos que conforman este libro.

Zenda adelanta las primeras páginas de El encuentro (Y si Cervantes y Shakespeare se hubiesen conocido), editado por Galaxia Gutenberg.

I

La Paz había llegado y con ella los festejos. La Paz había llegado y con ella la diplomacia. Lo que al inglés le pareció una oportunidad de la que sacar provechoso partido, al español le suponía un incordio. No pudo evitar morderse la lengua y ya corría por ahí aquel pasquín con su iracundo poema: «Voto a Dios que me espanta esta grandeza…». No pudo imaginar entre tanta pompa y tanta algarabía, para él estéril, que también sacaría buena tajada a costa de la iniciativa del inglés. Aún no se conocían pero los astros ya habían determinado sus desiguales y a la vez paralelos destinos. Ya en Londres, William Shakespeare preguntó por algún escritor de fama con el que pudiera intercambiar pareceres. Había sido designado por el rey miembro de la comitiva diplomática encargada de inaugurar un tiempo menos turbulento entre las dos potencias. Buscaba quizás alicientes de más para emprender viaje a España con la delegación. Miguel de Cervantes, le recomendaron más de uno y de dos. Al llegar a Valladolid, donde vivía, mandó recado de que quería verlo. Y se presentó en su casa una mañana de primavera esquiva, antes del mediodía, casi apenas recuperado de un viaje que lo dejó exhausto. La curiosidad por aquel autor de mediocres comedias, como le habían advertido, pero de una singular novela recién aparecida, pudo más que el cansancio. También el ansia por sonsacarle anécdotas de un personaje al que Shakespeare llevaba tiempo pensando en dedicarle un drama. Sin duda, a esas horas la memoria actúa con más contundencia que en la modorra de la tarde. Por eso no quiso retrasar más el encuentro.

Al entrar lo recibió su hija Isabel. Con las palabras de cortesía que había aprendido para manejarse, el forastero se presentó. El anfitrión ya lo estaba esperando.

–¿Y qué le trae por aquí, señor Shakespeare?

–La paz, don Miguel.

–Esperemos que dure al menos tanto como la guerra. Su reina de usted, ¿tendría la bondad de describírmela? Todo un carácter, según tengo entendido…

Si la curiosidad es el arma más afilada a esgrimir por los escritores, Cervantes desenfundó primero.

–Me resulta extraño lo que requiere. Fíjese que pese a su nada injusta fama de mujer estricta y austera, no dejó en vida de mostrar atenciones hacia mi persona. Resultó una gran amante del teatro. Imagino que, en medio de sus desvelos para preservar nuestro naciente imperio, suponía una gran liberación capaz de aligerar su corsé. Siempre pensé que con su rey, Felipe, de haber logrado la paz en vida, hubiesen hecho migas hasta para contraer nupcias.

–Matrimonio fueron, no cabe duda, pero mal avenido…

–Eso es cierto. No le falta a su merced razón. No sé, de todas formas, si dos autores como usted y como yo, don Miguel, vamos a encontrar la debida inspiración en medio de tanta armonía.

–Toca tirar del equipaje con la carga de lo vivido, que no ha sido poco.

–O del pasado, siempre, si se atisba a comprender, tan fecundo.

–Lo ya acontecido, pero en presente continuo, representa para mí una de las más gozosas herramientas que cualquier contador de historias pueda acometer, William.

Apenas habían roto el hielo, no tardaron en meterse en profundidades. El inglés agregó:

–Difícil meta. Tan insondable, como precisa. Pero debe aflorar a los ojos del público que nos contempla. Es una de mis obsesiones recurrentes. Dar cuerpo a las disquisiciones de lo que somos testigos mientras vivimos con esos espejos de otro tiempo u otro lugar. Así fue como me dio por resucitar a Julio César o exorcizar los espectros de la monstruosa mente de mi Macbeth, rey de Escocia. O atraer a la propia Inglaterra el ejemplo de Hamlet, un príncipe danés, que finge volverse loco para evidenciar, mediante el teatro, el crimen cometido contra su padre frente a sus propios autores…

–Entiendo… Me cuentan que es usted un más que reputado actor en Inglaterra, aparte de urdidor de dramas y comedias.

Cervantes continuó con sus pertinentes interrogantes. Sabía mucho menos él del inglés que al contrario.

–Con eso me gano la vida. Y mal no me va. Actualmente formo parte de la compañía de los hombres del rey, que pasa por ser la más reputada en nuestra querida patria.

–El teatro no ha sido más que cuna de desilusiones en mi caso. Pero no en vano le agradezco que me haya llevado a la novela.

–¿Y confía usted en lograr una fama conveniente así? ¿Le ve futuro a ese arte?

–Los hechos cantan. Mi don Quijote, recién salido, no ha dejado de depararme gozosas alegrías. ¡Quién lo iba a decir!

–¿Y de qué criatura se trata?

–De un viejo loco, obsesionado con emular a las figuras de las novelas de caballerías. No se le ocurre más que lanzarse en busca de aventuras para resucitar la orden de los caballeros andantes en mitad de la llanura más hosca, reseca y estéril que usted pueda figurarse. El idealismo de lo insólito cabalgando uno no sabe muy bien hacia dónde. Pero todo contado desde la perspectiva del disparate. Y, al parecer, está causando su gracia.

–¿Podré leerlo?

–Tengo aquí, precisamente, un ejemplar para usted. ¿Me dará su merced a cambio prueba alguna de su talento?

–Por supuesto. Ya encargué a mis ayudantes copias traducidas que le entregaré de buena gana. Antes de partir, prometo dejarle alguna y un juicio sobre su Quijote. Pero…, no espere de mí grandes luces, don Miguel.

–Sombras son las que me interesan. O, al menos, que no se le atragante la sonrisa. No deja de ser una parodia sin gran enjundia ni retorcimiento. Le diré en cambio que me considero el primer español que se ha tomado en serio esa tan despreciada forma de la novela y no me ha sido de mal gusto. Aun así, como usted podrá leer en el prólogo, me atrevo a sugerir hasta una maña para cocerla.

–¿Cuáles son los ingredientes, a su juicio?

–Alejarse cuanto una pueda de las fábulas caballerescas. Procurar no mendigar milagros de santos ni sentencias de filósofos. Aunque, en mi caso, no haya podido evitar recurrir a menudo a Aristóteles, una de mis frecuentes debilidades.

El inglés encontró en esa fuente del pasado una conexión cómplice.

–Mía también, se lo confieso. Pero siga…

Quiso entender los motivos que le llevaban a ser más seducido por el género novelesco que por el teatro, algo que garantizaba mejor sustento, al menos en su país. Cervantes prosiguió.

–No más que a la llana, con palabras significantes, honestas y bien colocadas, acercarse a la intención de uno, dando a entender los conceptos sin intrincarlos ni oscurecerlos. Se antoja procurar, también, que leyendo la historia, el melancólico se mueva a la risa, el risueño la acreciente, el simple no se enfade, el discreto se admire de la invención, el grave no la desprecie, ni el prudente deje de alabarla… En fin, pero ante todo espero que este pobre loco de don Quijote, si bien le inspire piedad y ternura, le lleve de vez en cuando a la carcajada.

–Tan reputada domina la tragedia, que no sabe bien el público, o el mero lector, en caso de la novela, lo difícil que se antoja el humor.

–Razón no le falta. Bastante gravedad lleva la vida a cuestas como para abundar en desgracias. Pero, cuénteme, ¿cómo es Londres? Me llegan pinceladas de lo más llamativas. Aunque, como puede imaginar, pese a haber pasado la vida dando tumbos, nunca estuve allí.

–Aquella es una ciudad tan fascinante como inhóspita. Y hedionda…

–¿No me diga? Sin duda, exagera. O apenas ha tenido tiempo de pasear por Valladolid. A inmundicia, no nos vence nadie. No se deje impresionar por estos espejismos engalanados que han urdido para recibirles a ustedes.

–Supongo. Veo que a la ciudad la parte un río.

–El Pisuerga, sí señor.

–La nuestra queda sajada por el caprichoso Támesis, de cuyos alrededores cuelgan las cabezas cortadas de los ajusticiados a modo de escarmiento. Convivimos con el espanto, acunados de vez en cuando por las flores y el aroma de la leche temprana que nos venden muchachas sonrosadas y muy madrugadoras. A ellas acudimos para respirar cierto aroma salubre si tenemos la suerte de no resbalar en medio del barro que forman los desperdicios caseros. Londres es una ciudad ruidosa y altiva. A cada paso sufrimos una reyerta. La cerveza reanima de noche los tejidos que desgastamos de mañana y al mismo tiempo provoca un sueño profundo y reparador, que nos proporciona, al menos, una porción de paz.

–¿Cerveza, dice? No tengo perdón de Dios. Espero que no me juzgue mal anfitrión. Pero permítame que brindemos con este vino de la rivera cercana del Duero y algo de queso.

–Lo que sea costumbre, don Miguel.

Cervantes sirvió dos copas y brindaron sin solemnidades.

–¿Nació usted allí?

–No, señor. Vine al mundo en Stratford-upon-Avon, donde aún vive mi familia. Tanto mi esposa como mis hijas. En su ínfimo cementerio tengo enterrado también un amado trozo de mi carne: al pequeño Hamnet, dios lo tenga en su gloria, muerto a los once años…

Shakespeare bajó la mirada pero se ocupó de no dejar que esta se perdiera en el vacío. Aun así, se hizo un fugaz silencio que no debían dejar correr el riesgo de estabilizarse.

–Mi más sincero pésame.

–Pierda cuidado.

–Salud, pues.

Volvieron a brindar, pero ya más concentrados en ese acto que debe conducir a mayores confianzas.

–¡Salud!

Cervantes halló otra semejanza que compartir con su huésped.

–Curioso. También yo me alejé de mi esposa e hijas por largo tiempo. Raptado por un cierto espíritu nómada, supongo que soy un adalid de la huida, o de la búsqueda, como mi don Quijote. O quizás no sea el amor eso que nos cobija eternamente. Quizás no dé más de sí que para ciertos destellos que uno ha de acostumbrarse a saborear en la memoria mientras se contenta en sentirse acompañado o sufre la desgracia de quedar en soledad.

–Cuestión de adecuarse a lo que más convenga. En lo que a mí respecta, debí casar joven con una mujer viuda y mayor que yo: la buena de mi esposa, Anne. No me cupo otra, al dejarla encinta. Tampoco hay día en que no me arrepienta, por lo demás. Supongo que ella, no tanto. Convivimos en medio de la prudente distancia que separa Londres y Stratford, satisfechos entre un saludable pacto de lejanía. Más tarde que pronto, me figuro que volveré. Sobre todo por mis hijas. No tanto por mi, ya extraña, esposa.

–Yo hace tiempo que lo hice. Mi noble Catalina, de buen tronco, aunque venido a menos, ha soportado con paciencia mis prolongadas y muchas veces injustificadas ausencias, que no se comprendían más que mediante un incontrolable impulso de urgencia vital. Nunca me reprochó nada, la buena mujer. Pedí incluso trabajos para la corte en el nuevo mundo y, sin dudarlo, allí me hubiera ido de no ser porque la envidia y la ingratitud me dejaron a expensas de leves y ocasionales servicios a la corona. Pero, créame, en modo alguno lo lamento. Pensándolo bien, si no insistí hasta lograrlo fue porque dentro de mí vencía la pereza ante el proyecto y la naciente conciencia de centrarme más en otras cosas. Un buen día regresé y hallé en su paciencia y sus cuidados cuanta serenidad necesitaba para mi aislamiento y el solitario placer de la escritura. Trato de no quejarme, pues.

–Pero, dígame. ¿Adónde le llevaron tantas cuitas? Sé que luchó junto a don Juan de Austria. Nada me gustaría más que me contara en qué consistió aquella empresa. No deja de asombrarme su figura y quizás me sirva de inspiración, no se lo oculto, para un drama.

Cervantes cayó inmediatamente en la cuenta. El inglés buscaba su botín. Materia para cualquiera de sus obras. La escasa confianza que habían labrado debió frenar su escaso trayecto.

–Ah, a eso se debe su visita, entonces.

–En parte sí, no se lo niego.

–¿Trata de llevar a engaño a uno de su calaña? Somos cazadores furtivos de materia humana para nuestras historias. No me venga con pamplinas.

–Sin duda… ¿Me ayudaría en el empeño?

–Depende, mi querido amigo. Acometerlo no le resultaría estéril, se lo aseguro.

–¿Depende de qué?

–De sus intenciones.

–No tengo otras que interesarme por él, en un principio. Luego, se verá. ¿Cómo llegó a su lado?

Aun con toda la sombra de su reticencia, Cervantes quiso seguirle el juego.

–Serví a mi señor don Juan, de quien me consideraron largo tiempo protegido. Fui soldado en Italia y África. Junto a él luché en Lepanto, donde perdí la mano izquierda. Cuando tuvo a bien, tras años de servicio, concederme la gracia de regresar a España, al volver de Nápoles, muy cerca ya de la costa, frente a Palamós, nuestra galera fue atacada por el corsario Arnauti Mamí. Nos hizo prisioneros a mi hermano Rodrigo y a mí, y nos llevó a Argel. Le juro que no cejé en los intentos de fuga. Conté cuatro, pero fueron muchos más. Huir y nada más que huir era lo que le daba sentido a mis días. La fortuna y la conciencia de que valía más vivo que muerto, quiso que no me colgaran. Mi familia logró reunir, contrayendo no más que cuantiosas deudas, dinero para el rescate… Y aquí sigo.

Cervantes, al parecer, había logrado parte de su cometido, entrometer su historia en la de Juan de Austria para despistar y desviar la atención.

–Más merece usted entonces una obra que le haga justicia que ese bueno de don Juan.

–Ni mucho menos. Pero, dígame, ¿cómo sé yo que no viene a mi encuentro en calidad de espía?

–No otra cosa soy. Aunque, descuide, cuanto aquí hablemos, no pasará a informes secretos de la corte, sino, quién sabe…, si la inspiración y las musas no huyen de mi lado, de buena gana lo inmortalizaría a usted y a su señor a la luz de las tablas.

Aquello le convenció. No eran otras las intenciones de su visitante que las mismas que le hubieran movido a él. El anfitrión decidió entonces darle más detalles.

–Don Juan vivía preso de un drama: su sensación de falta de reconocimiento. No olvidemos que siempre se creyó con derecho de ser rey, o, al menos, en cierto grado, sentirse tratado como tal por parte de su hermano en buena lid, Felipe. La audacia, la valentía, el arrojo, creía él, contaban con más mérito para guiar un imperio que los rezos, la reclusión y la sagacidad política de nuestra majestad. Una mezcla de ambas construye, para mí, el ideal de lo que se supone debe ser un monarca que se precie, ¿no cree?

—————————————

Autor: Jesús Ruiz Mantilla. Título: El encuentro (Y si Cervantes y Shakespeare se hubieran conocido). Editorial: Galaxia Gutenberg. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.