Frankenstein. 200 años de La Cosa sin Nombre

Pasé un buen rato —abusando de la inagotable paciencia de Yolanda, mi compañera, para acabar por darme por vencido sin éxito— buscando el número 5 de la calle Abbey Church Yard en Bath (Inglaterra) el pasado mes de octubre. Y no lo encontré porque el inmueble fue derribado en 1886 para construir la entrada neoclásica a los Baños Romanos de esta ciudad británica. Setenta años antes, en el primer piso del edificio que ahí se levantaba, una chica de 19 años recién cumplidos llenaba páginas de un cuaderno con una historia de horror que había empezado a escribir durante el verano en Suiza, que terminaría meses después en Marlow y que vería la luz casi dos años después en Londres.

A la izquierda, grabado de la calle Abbey Church Yard en Bath (Inglaterra) a principios del siglo XIX. En el lado derecho, el edificio de apartamentos donde vivió Mary Shelley que en la fotografía ha desaparecido, sustituido por la entrada al Museo de los Baños Romanos.

A pesar de su juventud, aquella escritora había vivido más intensamente de lo que muchos lo haremos a lo largo de toda nuestra vida. En aquel mes de septiembre de 1816, aún se llamaba oficialmente Mary Wollstonecraft Godwin y el relato que estaba escribiendo se publicaría año y medio después en una edición muy pequeña que ni siquiera llevaba su nombre, aunque sí un prólogo firmado por su marido. Aquella jovencita cambiaría —ya legalmente— su apellido al casarse en diciembre de aquel mismo año y, ya como Mary W. Shelley, crearía uno de los mitos universales contemporáneos que —y eso es lo mejor de todo— lleva dos siglos siendo contemporáneo: Frankenstein o el moderno Prometeo. No hay unanimidad sobre la fecha exacta de su publicación: hay quien dice que fue el 1 de enero de 1816, aunque otros aseguran que fue el 11 de marzo del mismo año. No obstante, los prisioneros de Zenda celebramos hoy el cumpleaños del arquetipo del género de terror de más éxito de la historia de la ficción.

Son de sobra conocidas las circunstancias en las que nació la obra. Y también sus consecuencias. Es formidable lo que dio de sí lo que pasó entre los muros de la Villa Diodati (a orillas del lago Lemán, en Suiza) en aquellas veladas del “Año sin verano” (que tan bien cuenta en sus Apuntes victorianos mi compañera de celda Victoria R. Ramos) donde se juntaron —ante la imposibilidad de hacer nada más a causa del mal tiempo— Lord Byron y su médico personal: John William Polidori; Percy Shelley y su amante: Mary W. Godwin y la hermanastra de ésta, Claire Clairmont, que acabaría el verano embarazada de Byron. Hacía casi dos años que Mary (entonces con 16) y Percy Shelley (que estaba casado y tenía dos hijos) eran amantes y la joven ya había perdido una hija del poeta —nacida prematura— en mayo de 1815, aunque a Suiza se fue con su segundo hijo, William, nacido en enero de 1816, en brazos. Además, está comprobado que el médico de Byron estaba tan perdida y llorosamente enamorado del Lord que el bardo se burlaba de él llamándolo poor dolly, o sea, pobre muñequita. Y para acabar, el quinteto decidió a escribir cada uno un cuento de horror aunque sólo dos de ellos —Mary y Polidori— cumplirían la promesa. Con razón Stephen King habla de aquella noche del 16 de junio de 1816 en Villa Diodati como “la merendola inglesa más loca de la Historia de la Literatura”.

Retrato de Mary Shelley fechado en 1820, cuatro años después de la noche del 16 de junio en Villa Diodati.

De aquella velada saldrían tres obras señeras del Romanticismo: el poema Oscuridad, de Lord Byron; el relato El vampiro de John William Polidori (donde se muestra por primera vez a un chupasangres atractivo y aristocrático) y la novela Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary W. Shelley. De las tres, sólo la última ha trascendido las barreras del tiempo para ubicarse en el imaginario colectivo y en muchas otras creaciones que, tras rascar un poco, resultan ser reflejos de la criatura nacida de la imaginación de Mary, a la que podemos atribuir el mayor mérito con el que puede soñar un escritor: la creación de un arquetipo universal. Y es que el club de los creadores de un Quijote, una dama de las camelias, un doctor Jekyll, una Celestina o un Cyrano de Bergerac es extremadamente selecto. Y escaso.

Con todo, Mary Shelley no era una mujer común. Era hija de William Godwin, político y escritor que está considerado como el precursor del pensamiento anarquista, cuya obra fundamental sobre esta corriente de pensamiento la escribió 21 años antes de que naciera Mijail Bakunin. No obstante —quizá también fue un precursor en estas situaciones a pesar de dejar escrito que la monarquía era inevitablemente corrupta— acabó sus días cobrando una buena paga del Gobierno de Su Majestad merced a un cargo público. La madre de Mary Shelley aún es más fascinante. Mary Wollstonecraft es la creadora de las bases del pensamiento feminista moderno en su ensayo Vindicación de los derechos de la mujer, publicado en 1792. Wollstonecraft murió once días después de dar a luz a Mary Shelley debido a una infección contraída por culpa del médico que la atendió en el parto. Tenía 38 años. Mary pasó gran parte de su infancia y corta adolescencia (tenía 16 años cuando se fugó con Percy Shelley) leyendo junto a la tumba de su madre.

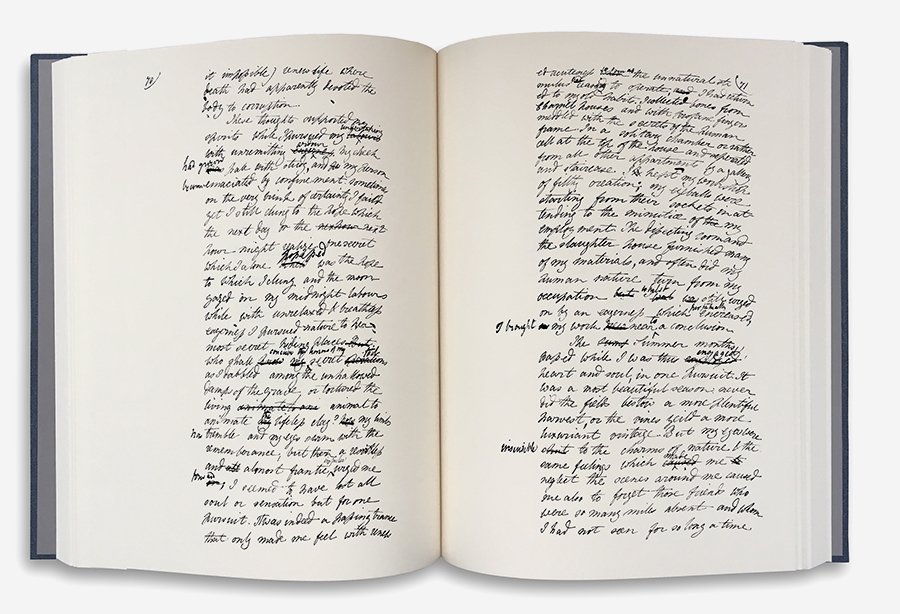

Reproducción facsímil del manuscrito de 1818 que vende la editorial francesa SP Books con motivo del 200 aniversario y del que se distribuirán 1.000 copias numeradas con un precio de 200 euros la unidad.

Como he mencionado más arriba, la primera edición de Frankenstein se publicó sin la firma de su autora, pero con un prólogo de su marido, por lo que durante algún tiempo se pensó que era obra de Percy Shelley quien, eso sí, había ayudado a Mary en la redacción del texto. La segunda edición de la novela salió al mercado en 1822 al calor de la versión teatral que, con gran éxito, había hecho el dramaturgo Richard Brinsley Peake. Fue entonces cuando empezó a hacerse popular de veras. Aún habría una tercera edición de la novela casi una década después, en 1831, muy corregida por la propia Mary, quien suavizó mucho el texto, en especial las referencias religiosas, ya que el acalorado ateísmo de la joven Shelley se había enfriado mucho en sus años de madurez. Aunque ha sido esta versión la más leída durante décadas, la más descarnada y brutal es la redacción original escrita entre Villa Diodati, Bath y Marlow desde el verano de 1816 al otoño de 1817. Un ejemplar de aquella primera edición de 500 copias (en tres volúmenes) costaba un penique. Hace unos años, un afortunado se hizo en una subasta con una copia de ella firmada por Lord Byron. Pagó por ella más de medio millón de libras esterlinas. Así se entiende mejor lo de “afortunado”.

¿Qué es lo que tiene Frankenstein, o mejor dicho, la Criatura para que se haya instalado en la galería de arquetipos universales? Según Stephen King (en su ensayo Danza macabra, que no me canso de recomendar) el éxito de Mary Shelley está en que consiguió crear lo que él llama uno de los Arcanos de la Literatura de Terror: el que corresponde a La Cosa sin Nombre, es decir, el mal que brota por la acción humana y el acceso al conocimiento prohibido, y que se vuelve contra su creador.

Lo de “La Cosa sin Nombre” es literalmente así en la novela de Shelley. El ser, a pesar de que la sabiduría popular le llama, claro, el monstruo de Frankenstein, no tiene nombre. De hecho, la palabra “monstruo” apenas se menciona en toda la novela media docena de veces. Y nadie más le nombra salvo su creador, Victor Frankenstein, que se refiere a él como “la criatura”, “el engendro”, “el demonio”, “el enemigo”, “el espectro”, “la cosa” o simplemente “eso”. La historia gira tanto en torno a “la criatura” como a su artífice que, como el Prometeo de la mitología griega, ha hurtado un conocimiento reservado sólo a la divinidad y, por tanto, sufre el castigo debido a su impiedad por la acción de su propia creación. Si en el caso del mito griego es el fuego el bien robado, en la novela es la electricidad y los avances en Medicina —la cual, gracias a las matanzas provocadas por las guerras napoleónicas, había avanzado muchísimo— los conocimientos cuyo mal uso llevan al desastre.

Litografía incluida en la tercera edición de la novela, en 1831, la primera que se editó en un solo volumen y la primera que incluyó la imagen de la Criatura.

Llegados a este punto, lo de los avances científicos o tecnológicos mal utilizados que llevan a la catástrofe ya les debe de sonar de algo aunque sea por pura repetición a lo largo de los últimos dos siglos. Frankenstein es Frankenstein, pero la idea se repite en todo tipo de ficciones desde hace 200 años. La Cosa sin Nombre que se rebela contra su creador también es Hal-9000, el diabólico ordenador de 2001, una odisea espacial imaginado por Arthur C. Clarke. Y antes fue el motor narrativo de El extraño caso de Charles Dexter Ward, de H.P. Lovecraft. También son los dinosaurios de Parque Jurásico, los amables autómatas de Yo, robot de Isaac Asimov, los androides asesinos de Terminator controlados por Skynet, los programas informáticos autoconscientes de Matrix o los rayos gamma que provocaron el surgimiento de El increíble Hulk. Frankenstein es también, mal que nos pese, Internet, porque si a los considerados como padres de la red de redes (Vinton Cerf, Robert Kahn, Larry Roberts y Tim Berners-Lee) les hubieran dicho que el 90% del uso de su invento sería para ver porno e insultar en Twitter, igual se lo habrían pensado mejor. Dada la influencia del planteamiento de Shelley en toda la narrativa posterior, autores como Brian W. Aldiss (autor del clásico La nave estelar) llegó a decir que la escritora británica no sólo había creado un clásico de la literatura de terror sino que, además, había inaugurado el género de la ciencia-ficción.

Así, se incluye Frankenstein tanto entre las glorias de la novela gótica como entre los pioneros de la literatura especulativa de un futuro plausible y aterrador. No obstante, la realidad del relato va mucho más allá. Resulta evidente que tiene las características generales del relato de terror en cuanto a que lo fantástico y lo sobrenatural predomina en toda la narración con el fin de inspirar miedo al lector (y mucho más a un lector del siglo XIX). No obstante, la novela supera el simple objetivo de asustar para asumir las hechuras de la tragedia y ahondar en las profundidades del alma. El afán de Victor Frankenstein por el conocimiento prohibido no sólo es un fin en sí mismo —como lo será en la larga lista de científicos locos que nacerán tras su estela— sino un medio para vencer a la muerte. Y ese afán de Victor Frankenstein es lo que hace que la novela siga siendo moderna a pesar de sus venerables dos siglos de edad. Está en la naturaleza humana la curiosidad y el instinto de saber más, a pesar de las consecuencias que esto pueda traer. Mientras el mundo sea mundo, habrá más gente como el desdichado científico al que su afán de saber le pierde.

La novela se estructura sobre tres narraciones concéntricas y de forma epistolar, lo cual estaba muy de moda en aquella época dado que se consideraba que dotaba de mayor verosimilitud al relato (como la autoficción ahora, vaya, pero sin ser tan pesada). La primera narración la componen cuatro cartas de Robert Walton a su hermana, Margaret Saville, donde le cuenta sus aventuras a bordo de un barco de exploración que se dirige al Polo Norte. En la tercera de ellas explica que, en medio de aquellas soledades, se han encontrado con un hombre, Victor Frankenstein, cuyo relato se inserta en la cuarta misiva. Es en la narración de Frankenstein donde se incluye, a su vez, el relato contado por la Criatura, quien aporta la historia de la familia De Lacey. La novela concluye con otras cinco cartas del capitán Walton a su hermana contando el trágico desenlace.

Frankenstein (con monstruo o sin él) forma parte de la cultura global gracias, sin duda, al cine. Resulta asombroso comprobar cómo la novela ha sido muy poco leída a pesar de la enorme popularidad del personaje de la criatura. Y merece la pena destacar algunas diferencias. Es imposible desligar la imagen del monstruo de la de Boris Karloff en la película de 1931 dirigida por James Whale y que ha servido de modelo para todas las demás versiones en todo tipo de formatos (más de dos mil, por cierto) que le han seguido. El aspecto brutal y cadavérico de un Karloff mudo y con tornillos en el cuello han definido para siempre a un personaje que, en la novela, no es así en absoluto. Así lo describe el propio Frankenstein: “Su piel amarillenta apenas si ocultaba el entramado de músculos y arterias; tenía el pelo negro, largo y lustroso, los dientes blanquísimos; pero todo ello no hacía más que resaltar el horrible contraste con sus ojos acuosos, que parecían casi del mismo color que las pálidas órbitas en las que se hundían, el rostro arrugado y los finos y negruzcos labios.”

La primera encarnación cinematográfica del Monstruo corrió a cargo del actor Charles Ogle en un cortometraje mudo producido por Thomas Edison y estrenado en 1910.

Coincide, eso sí, en el tamaño. O casi. En la novela, Victor Frankenstein dice que quiso crear una criatura “de dimensiones gigantescas, es decir, de unos ocho pies de estatura”. Dado que el pie británico equivale a 30,48 centímetros, el monstruo medía pues casi 2,45 metros, con lo que incluso el propio Karloff, a pesar de su 1,80 de altura y las plataformas de 40 centímetros que le obligaron a llevar (y que le causaron daños en la espalda durante toda su vida), se quedaba bajito. Respecto a la profanación de tumbas para crear al monstruo, en el texto no está tan explícito. Victor sí que le cuenta al capitán Walton que, en su búsqueda del conocimiento para vencer a la muerte, “recogía huesos de los osarios y violaba, con dedos sacrílegos, los tremendos secretos de la naturaleza humana”, pero no da más detalles. De la misma forma, Victor Frankenstein, al menos en la novela, no es “doctor” ni siquiera “médico” puesto que sus estudios han sido de Filosofía Natural, que englobaba la Biología, la Física y, sobre todo, la Química. Tampoco cuenta Shelley cómo se supone que el científico consiguió llevar a cabo la impía hazaña de insuflar vida a un cuerpo muerto. En el capítulo 4 del segundo volumen, el momento teóricamente más aterrador y especulativo lo despacha con el siguiente párrafo: “Con una ansiedad rayana en la agonía, coloqué a mi alrededor los instrumentos que me iban a permitir infundir el hálito de vida a la cosa inerte que yacía a mis pies. Era ya la una de la madrugada; la lluvia golpeaba las ventanas sombríamente y la vela casi se había consumido, cuando, a la mortecina luz de la llama, vi cómo la criatura abría sus ojos amarillentos y apagados. Respiró profundamente y un movimiento convulsivo sacudió su cuerpo” (todas las citas de la novela en este artículo son de la edición de Anaya de 1982 con traducción de María Engracia Pujals de la primera versión del texto, el de 1818).

Lejos del monstruo brutal, torpe e inocentón de Karloff, la criatura de la novela es inteligente, sensible y extraordinariamente ágil y capaz, además de fuerte, claro. Quizá demasiado, según dice la traductora y experta María Engracia Pujals. Aprende enseguida a hablar en francés, alemán e inglés y a escribir en la primera lengua con gran corrección. Resulta que es el primer vegano de la Historia de la Literatura, pues prefiere alimentarse de raíces, bayas y nueces, y hasta le gusta leer y se nota. Menciona que ha leído Las desventuras del joven Werther de Goethe, las Vidas paralelas de Plutarco y, su favorito, El paraíso perdido de John Milton. Tanto es así que el monstruo —que admira a Satanás sobre todos los demás personajes del poema narrativo— le dice a Victor una de sus frases más memorables: “Yo debería haber sido tu Adán, pero soy tu ángel caído”. Toma ya.

En esa relación entre Víctor y el Monstruo es donde está la mayor carga de profundidad de la novela pues, en todo momento, los diálogos entre ambos podían haber sido los mismos que hubieran mantenido Dios y Adán si el primer hombre hubiera sido un poco más consciente de su propio ser y menos sumiso (e idiota) que el que sale en el Génesis. Mary Shelley lleva a sus lectores a una pregunta peligrosa en aquella época: si una creación humana podía rebelarse contra su creador, ¿por qué los humanos no podían hacer lo mismo? Y si lo hacían —como era el caso, usurpando la función de Dios como único creador de vida— ¿qué era lo que les podía pasar? La pregunta sobrevuela la novela como una sombra tan ominosa y amenazadora como la de la presencia de la Criatura y, dos siglos después, sigue ahí. Tan inquietante como el primer día.