¿La ópera favorita de Hitler?

Tras las aclamadas funciones de 2001, regresará estos días al escenario del Teatro Real "Los maestros cantores de Nuremberg", la otoñal comedia romántica de Richard Wagner que el nazismo quiso apropiarse para su ideario supremacista

Richard Wagner

En una de las estupendas películas de Frank Capra, El secreto de vivir((Mr. Deeds goes to town), basado en el breve relato Opera Hat, de Clarence Budington Kelland, al protagonista, Longefellow Deeds (Gary Cooper), un joven que vive apaciblemente en su pueblo tocando la tuba en la banda y escribiendo sencillos poemas con los que alegrar a sus vecinos en ocasiones propicias (casamientos, aniversarios, …) le toca la lotería. Su tío millonario (pero este de verdad, no como el de Rodolfo en La Bohème), uno de los hombres más ricos del país, se muere legándole una inmensa fortuna.

Bajo su nuevo inesperado estatus, Longefellow se traslada a vivir a una mansión en Nueva York, mientras resulta adulado por una entretenida corte de abogados sin escrúpulos que pretenden sacar tajada de su aparente ingenuidad. Entre sus nuevas responsabilidades heredadas, se le informa de su pertenencia a la junta protectora de la Ópera de la ciudad. Los patronos le visitan en su casa para comunicarle que su temporada lírica arrastra un déficit de 80.000 dólares, algo nada extraño, le trasladan, dados los costes tan elevados de poner en pie espectáculos de los que nadie en su sano juicio esperaría que generasen beneficios: la elevación espiritual que los asistentes experimentan a través del contacto con las obras ofrecidas ya sería más que suficiente para compensar cualquier pérdida económica.

Bajar las entradas para asegurarse más público

Creyentes en la estulticia de su joven colega, los patronos intentan convencer a Deeds de que, dada la magnitud de su patrimonio, no estaría mal que él mismo contribuyera a tapar ese agujero poniendo de su generoso bolsillo el dinero faltante (una calderilla para él). Así, además de ayudar a aliviar sus maltrechas cuentas, a cambio, sería nombrado allí mismo presidente del patronato, un honor irrechazable. Pero el hombre, menos tonto de lo que se figuran sus visitantes, comienza a plantearles entonces algunas cuestiones de sentido común, que inmediatamente tiñen de inquietud e indisimulado malestar una reunión que de antemano parecía constituir una mera formalidad, un paseo militar. «¿Quieren ustedes que su ópera no pierda dinero? ¿Y no han pensado en rebajar el coste de las entradas para que más gente pueda acudir a sus espectáculos? Y al mismo tiempo, ¿por qué no programan esas obras que todo el mundo quiere ver?», les espeta mientras sus interlocutores se revuelven incómodos en sus asientos sin acertar que contestarle.

El filme en cuestión se estrenó en 1936, tres años después de que Hitler alcanzara el poder en Alemania. El Führer, que durante su juventud había tenido ciertas veleidades artísticas, estaba decidido a impulsar la cultura y, según contó su arquitecto de cabecera, Albert Speer, en sus interesantes memorias, acudía en ocasiones al teatro, sobre todo cuando en el cartel se exhibían dos de las más populares operetas, sus favoritas, El murciélago de Johann Strauss y La viuda alegre de Franz Lehar, que nunca se cansaba de ver. Además le gustaban las sinfonías de Anton Bruckner, cuyos fragmentos empleaba a menudo para «amenizar» algunos de sus discursos, y no solía perdonar la visita anual, durante el verano, a las representaciones que de las óperas de Richard Wagner ofrecía el Festival de Bayreuth (una práctica también observada, años más tarde, por varios cancilleres hasta Angela Merkel).

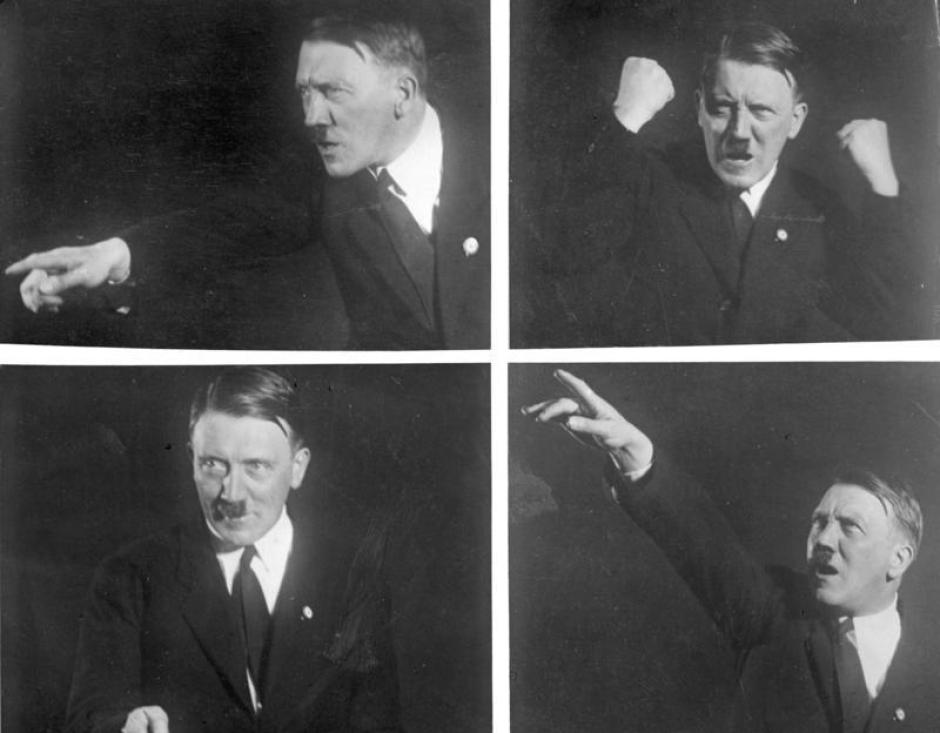

Adolf Hitler – Bundesarchiv

«El sumo sacerdote de una siniestra religión»

En el autor de El holandés errante, Hitler no sólo debió de hallar una música inspiradora que por unos momentos le alejase de sus macabros planes de exterminio y dominación («a pesar de que soy un profano en cuestiones musicales, creo que Hitler demostró, durante sus conversaciones con la señora Winifried Wagner, tener también capacidad de juicio…», según el relato de Speer), o bien le sirviera un adecuado marco de referencia para sus desviados propósitos, sino que descubrió en él a un involuntario ideólogo para su malhadada causa. Como Roger Scruton sugiere en su documentando estudio sobre El Anillo del Nibelungo, su papel sería el de «fundador y sumo sacerdote de una nueva y siniestra religión», gracias a la capacidad para suministrar «el relato y los personajes que, en su caricatura nazi, se convertirían en iconos del racismo alemán».

Sea como fuere, el genocida se propuso situar a Wagner en un altar desde el que debía irradiar su mensaje de grandeza sobre la nación alemana, de un modo parecido al que Ludwig II de Baviera ya le había asignado, en su momento, al favorito entre los creadores: «¡Todo, todo se lo debo a usted! ¡Salve al Arte Alemán!». Solo que ahora se trataba de «salvar» a todo un país sometiendo a sus enemigos a partir de los sueños delirantes de un enajenado que había sabido sacar provecho de la postración de un pueblo empobrecido por el escaso acierto de sus propios gobernantes, y a la vez herido en lo más íntimo de su orgullo tras la humillación de la Primera Guerra.

Hitler, que, como el cultivado Goebbels, apreciaba el gran poder de la simbología convertida en propaganda, decidió en algún momento apostar por la ópera, por supuesto las obras wagnerianas, como sustento moral de las masas. O al menos lo intentó. Y en su labor divulgadora, hizo aquello que Mr. Deeds le había sugerido a sus compañeros de patronato en aquel frustrado intento de cautivarlo: rebajar el precio de las entradas, entre otras cosas. El Führer puso todo su empeño en arrastrar a la gente a los teatros para que pudieran disfrutar, sobre todo, de Los maestros cantores de Nuremberg que, como el resto de las producciones de este genial autor, no eran obras demasiado populares. No, desde luego, en la misma medida que el teatro de variedades o la incipiente industria cinematográfica, las que concitaban el primordial interés de grandes sectores de la población por aquellos años.

En principio, fuera del círculo de iniciados, más o menos numeroso (aquel público enardecido que, en 1924, había tenido que ser advertido con octavillas, durante una representación de este mismo título en Bayreuth, de que al final de la ópera no se pusieran a cantar a grito pelado sobre «lo alemán y auténtico»), no había tanta gente dispuesta a llenar las butacas, noche tras noche, para disfrutar una sesión lírica durante casi cinco horas. No, el recurso de abaratar las entradas para expandir el culto wagneriano hasta vastas capas de la población, superando los prejuicios elitistas, no bastó.

Turistas invitados y soldados para llenar los teatros

Como suelen hacer hoy los departamentos de relaciones públicas de los grandes teatros cuando ven que la taquilla «no tira», lanzándose a invitar a vedettes, «influencers», periodistas, políticos y amistades varias, parece que Hitler ponía a sus colaboradores a reclutar a una parte del público para las representaciones operísticas entre turistas, «cazados» al vuelo en los hoteles, y clientes de las tabernas, además de sugerir a los miembros de su equipo de confianza que dieran el correspondiente ejemplo. En último caso, se llegaba hasta a procurar llenar los vacíos patios de butacas con soldados. De estos, algunas crónicas cuentan que varios caían rendidos, como Saulo de Tarso, ante el descubrimiento de una nueva fe, mientras otros, los más abundantes, combatían aquel inhumano castigo con grandes dosis de alcohol o simplemente precipitándose en brazos de Morfeo.

Así que Hitler tampoco pudo alcanzar su propósito de evangelizar al pueblo alemán en Wagner y sus contradictorios postulados. Al revés, en cierto modo, logró todo lo contrario: si la entera nación germánica no se hizo wagneriana, en cambio, buena parte del resto de la humanidad no quiso saber ya nada de uno de los creadores indispensables de la cultura occidental por su asociación con el nazismo. Una actitud que puede resumirse brevemente en aquel comentario de un personaje de Woody Allen, que tanta popularidad alcanzó en su momento: «Cada vez que escucho algo de Wagner me entran ganas de invadir Polonia».

Desde luego, como sostiene Scrouton refiriéndose al compositor, la «gigantesca ambición y titánica personalidad lo han convertido en nuestra época antiheroica en objeto de permanente vilipendio». Sí, en estos frágiles tiempos «concienciados» la ambigüedad característica de un personaje como Wagner, prisionero de sus propias contradicciones y algunos desvaríos de los que se fue curando con la edad, como ocurre con las personas inteligentes, representa un serio obstáculo para la apreciación de su obra, que se complica aún más por la malintencionada utilización que el nazismo hizo de sus mensajes. Pero como siempre en estos casos, si uno desea aproximarse a ciertas cumbres, conviene desviar la atención de las nubes y concentrarse en lo esencial, en este caso, la música.

El recuerdo de aquellas funciones madrileñas con Barenboim

Ahora que al Teatro Real regresará, en los próximos días, Los maestros cantores, con sus casi cinco horas de excelsitudes (después de una larga espera tras aquellas recordadas funciones de 2001 con un inalcanzable Barenboim y sus bien entrenadas huestes berlinesas), lo que viene a la mente no puede ser aquel ordenado desfile de esvásticas con el que Hitler se dirigió a la Staatsoper de la capital alemana para disfrutar, y verse reflejado en esta misma obra, en 1933. Ese día, como recuerda Alex Ross en su «Wagnerismo», «cuando el coro cantó ‘Wach Auf!’ (‘¡Despierta!’), parecía que estaba dirigiéndose al Führer». Hoy aquella pesadilla es fruto de un terrible pasado que conviene recordar por no repetirlo, pero nada más. «Leer, pues, un panfleto reaccionario donde existe un llamado humanista, es otra de las distorsiones que el músico ha debido pagar por el uso abusivo de mentalidades mezquinas», escribió en sus notas al programa de este título fundamental, en aquellas gloriosas jornadas de 2001, el médico Arnoldo Liebermann.

Por encima de cualquier interpretación espuria que intente unir falsamente los destinos del simple aspirante a artista con los del genuino creador, queda la recomendación de nuestro Amadeo Vives, el inmortal creador de Doña Francisquita que, cuando en su momento asistió a una función de Meistersinger en el antiguo Teatro Real, dejó escrito lo siguiente en su crónica de aquel acontecimiento madrileño: «Id a ver esta obra maravillosa y no penséis en nada. Entregaos a ella como a las caricias de la mujer amada, sin reservas, sin prejuicios, sin filosofías, y veréis poco a poco iluminarse vuestro espíritu de una luz blanca y rosa, que os inundará, os envolverá, os llevará con arrebato, pero suave sensualismo, donde no se acaban los días, donde no existe el dolor, donde ha muerto el tiempo, donde se vive plenamente, absolutamente, eternamente, donde la vida misma se ha convertido en melodía, en ritmo, en música».