Quino nos ayudó a entender el mundo. Su obra seguirá acompañándonos en el desconcierto.

Pablo Plotkin es periodista y escritor. Dirigió la edición argentina de la revista ‘Rolling Stone’. Es autor de la novela ‘Un futuro radiante’.

Durante estos meses de pandemia, mi hija de ocho años se la pasó leyendo Mafalda. Algunos libros son ediciones recientes y otros tienen un par de décadas de uso, como el volumen 4, que lleva en la tapa a Felipe, el personaje más conflictuado de la tira, contemplando el suelo con un gesto de angustia. O el 9, en el que la protagonista imita la pose de El Pensador de Rodin frente a una señal que lo prohíbe.

Esos tomos viejos están descuajeringados y las páginas, ya virando al sepia, dieron vueltas por la casa como nuestro evangelio laico, una especie de manual de supervivencia en modo aleatorio. Cada tanto alguien tomaba una hoja suelta y contaba un chiste en voz alta. Las conversaciones de Libertad y sus maestras son siempre infalibles (“Andá a tu asiento por favor”; “Lástima, ¡charlar con usted me fascina!”), pero en todas las viñetas hay algo, una emoción directa, una idea sobre el mundo o un detalle gráfico que embellece el cuadro. Quino creó un universo en el que cabe casi cualquier pregunta, y no hay manera de exagerar el impacto que sus personajes tuvieron en nuestras vidas y cómo la enriquecieron. Sin ellos, estaríamos muchísimo más solos.

Para varias generaciones, Mafalda representa la introducción a la lectura, una puerta de acceso tierna, divertida y desafiante. Quino —nacido como Joaquín Salvador Lavado Tejón en 1932, en Mendoza, en el oeste de la Argentina— inventó el personaje en 1962 gracias al encargo de una nueva marca de electrodomésticos, Mansfield, de la compañía Siam Di Tella. La condición era que el nombre del protagonista comenzara con la sílaba “Ma” y que perteneciera a una familia de clase media. Mansfield finalmente no salió al mercado y en el 64, liberada de la misión publicitaria, la tira vio la luz en la revista Primera Plana. Un año más tarde, tras mudarse a las páginas del periódico local El Mundo, se convirtió en un éxito de exportación.

La fábula de origen habla mucho del contexto. Quino contó la historia de Mafalda observando el paisaje que se abría al otro lado de la ventana de un departamento del barrio porteño de San Telmo (“las empalizadas de los baldíos, con las plantitas que crecen en las cornisas, los adoquines”). Desde ese margen urbano, y con los cómics estadounidenses Peanuts y Blondie como primeras referencias, los personajes reflejaban lo que ocurría tanto en la Argentina de la segunda mitad de los 60 —una democracia frágil, un sueño desarrollista que se desintegraba, golpes militares— como en un mundo atravesado por el rock, las guerras y los movimientos civiles. Mafalda es tan hija de su época como el Sgt. Pepper, el boom latinoamericano, la píldora anticonceptiva o la experimentación con LSD.

Quino dejó de dibujar a Mafalda y sus amigos en 1973, en pleno auge de la serie (como los Beatles, supo desarmar la banda a tiempo), pero desde entonces la popularidad del personaje —y su vigencia cultural— nunca decayó, incluso para fastidio del propio autor, que debió rendirse ante el hecho de que todo lo que hizo después —cinco décadas de una obra artística colosal— se leyera a la sombra de su gran criatura.

Traducido a más de 30 idiomas, Quino es el humorista gráfico de habla hispana con mayor penetración internacional no solo por la universalidad de sus temas —la desigualdad, el autoritarismo, la burocracia, la alienación, la familia— y la potencia de sus ideas, sino también porque fue un dibujante extraordinario. Tanto en Mafalda como en las páginas que firmó hasta 2009, su obra despliega un rigor estético absoluto y un poder de síntesis feroz.

Trabajaba como una bestia. Acopiaba referencias y atendía a los detalles con una precisión que por momentos acercan sus ilustraciones a los grabados de Gustave Doré (al igual que el artista francés, la Biblia fue una de las grandes fuentes de inspiración para Quino, que era esencialmente ateo). Era un maestro de los fondos y de la expresividad: con pocos trazos hacía estallar la emotividad en sus personajes. Es inútil contar con palabras una página suya; por eso el mejor tributo que se le rindió en las horas posteriores a su muerte el 30 de septiembre, no fue lo que se dijo sino lo que se mostró: miles de lectores que postearon en las redes sus chistes favoritos. Los tiernos, los hilarantes, los proféticos, los desoladores.

Con los años, las piezas de Quino —cuesta llamarlas chistes— se volvieron cada vez más lacónicas y oscuras. Siempre fue un existencialista que trabajó sobre la condición humana, pero en las últimas décadas podía ser especialmente perturbador. Esa mirada crítica caía muchas veces sobre sí mismo, o sobre cómo su vocación de alguna manera lo había condenado.

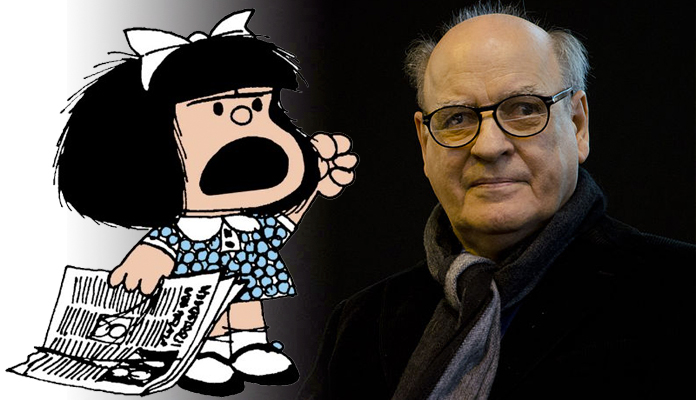

A mediados de los 2000, cerca del final de su carrera y para ilustrar una exposición que celebraba 50 años de obra, Quino dibujó su autorretrato definitivo: está sentado en una banqueta, mirando a cámara con los ojos tristes detrás de los lentes. Tiene un atisbo de sonrisa, o algo que no llega ni a atisbo, y hunde los hombros como el tímido irremediable que era. Lleva puesto un traje de convicto, solo que, en lugar de las clásicas rayas blancas y negras, el estampado está hecho de sus propias viñetas, como si en algún momento hubiera quedado preso de sus creaciones. Es una imagen entrañable y a la vez dramática. Un hombre que observó el mundo con una sensibilidad exacerbada, lo representó y nos ayudó a entenderlo. O al menos nos acompañó en el desconcierto.