Por qué no sabes si lo que ves en Facebook es cierto: la clave está en el tabaco

Lo que ahora llamamos postverdad o noticias falsas tiene ya algunas décadas y fue inventado, en su forma actual, por la industria tabaquera estadounidense.

En un artículo publicado el fin de semana pasado en el Financial Times, el economista Tim Harford explicaba cómo lo que ahora llamamos postverdad o noticias falsas tiene ya algunas décadas y fue inventado, en su forma actual, por la industria tabaquera estadounidense.

A mediados de los años cincuenta del siglo pasado, empezaron a aparecer estudios que vinculaban el cáncer de pulmón con el hábito de fumar. Asustada por lo que le pasaría a su negocio si la gente realmente asumía que fumar mataba, la industria del tabaco acudió a los mejores especialistas en relaciones públicas y lobby y entre todos diseñaron una estrategia de acción: su objetivo no era demostrar que esos estudios estaban equivocados, sino llenar de dudas la conversación sobre el tema.

No había que decir “este estudio es falso”, sino pagar otro que llegara a conclusiones contrarias. No había que afirmar “el tabaco no provoca cáncer”, sino inundar los medios de noticias sobre toda clase de enfermedades provocadas supuestamente por otros hábitos distintos. El fin no era ni aclarar la verdad ni fabricar una alternativa, sino llenarlo todo de tantas dudas y contradicciones como fuera posible para imposibilitar una discusión franca. “La duda no es difícil de producir y no bastan los hechos para disiparla”, decía Harford. Y existe algo así como una manera de provocar desinformación y confusión bajo el aspecto de estar informar: se llama agnotología.

Leí algo no sé dónde

La agnotología parece ser la manera en que actualmente, por norma, nos informamos y decidimos qué postura adoptamos frente a la realidad. Quizá esto no sea siempre provocado de manera intencionada por un solo agente -por ejemplo, las empresas tabacaleras, la propaganda rusa o los partidarios de la homeopatía: los complots se producen con menos frecuencia de lo que creemos-, pero sí es una sensación constante bajo la tonelada de bits informativos que recibimos en todo momento. No es raro que al final del día recordemos haber leído algo pero no sepamos dónde, ni si su autor era fiable, o si decía una cosa o más bien la contraria sobre cierto tema. En estas circunstancias, las posibilidades para la propaganda son inmensas.

No es raro que al final del día recordemos haber leído algo pero no sepamos dónde, ni si su autor era fiable, o si decía una cosa o la contraria

Por supuesto, como casi todo, el exceso de información y la sensación de que esta es demasiado contradictoria y caótica para que podamos informarnos bien ha existido casi siempre. Cicerón se quejaba ya de la manía que tenía todo el mundo de estar escribiendo un libro, muchos creyeron que la aparición de los periódicos en el siglo XIX suponía el fin de la conversación civilizada y galante, y en su delicioso libro ‘Los demasiados libros’ (Debolsillo), Gabriel Zaid reclamaba un poco de orden y contención. Por supuesto, todo esto eran apelaciones a la autoridad: si se denuncia que hay demasiada información circulando, lo que se quiere decir es que debería controlarse y acotarse, y que debería hacerse de acuerdo con el criterio y los intereses de quien se queja.

Pero la paradoja sigue existiendo. Si ahora tenemos a nuestra disposición más herramientas que nunca para informarnos, ¿por qué los problemas para acceder a la verdad son los mismos que siempre o, creemos, aún mayores? Una razón es simplemente que informarse cuesta demasiado tiempo; la mayoría de la gente no lo tiene y, de manera lógica, acepta como verdadero lo que le llega para ahorrarse el trabajo de comprobarlo: eso es lo que pasa en los muros de Facebook y en los timelines de Twitter constantemente.

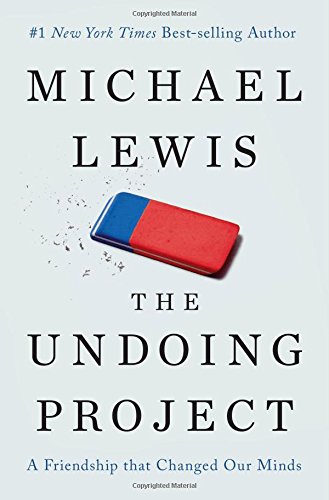

Pero también existe algo llamado “heurístico”, un concepto que desarrollaron dos psicólogos israelíes en los años setenta y ochenta, Amos Tversky y Daniel Kahneman (este último Premio Nobel de Economía sin ser economista), cuya vida reconstruye ahora un libro maravilloso de Michael Lewis, ‘Deshaciendo errores’, que el mes que viene pone a la venta la editorial Debate. Los heurísticos son una especie de atajos que toma nuestro cerebro para evitarse la molestia de tener que pensar profundamente en algo sobre lo que creemos que ya tenemos una idea concebida.

Ideas arraigadas

Por ejemplo, si ya tenemos una idea formada sobre Donald Trump, sobre la monarquía como forma de gobierno o sobre qué partido defiende mejor nuestros intereses, no importa la cantidad de datos, argumentaciones y noticias que nos pongan ante los ojos: “ya sé qué pienso sobre eso -parece decir nuestro cerebro-, no me obligues a dedicarle más atención”. Casi peor que esto, es que este mecanismo lo aplicamos también en la vida cotidiana, y nos cuesta mucho deshacernos de ideas muy arraigadas acerca de si nuestra pareja nos trata bien, nuestro supermercado es realmente el mejor o si debemos seguir tolerando el trato que nos da la empresa para la que trabajamos.

En ese sentido, la promesa que ofrecían las nuevas tecnologías para la información y la toma de decisiones ha resultado ser un poco más limitada de lo que esperábamos. Ahora podemos leer muchos periódicos distintos, casi siempre gratis, y comparar, pero eso no ha mejorado la calidad de las ideas o hechos que aceptamos como válidos: no tenemos un tiempo infinito para esa tarea minuciosa. Del mismo modo, la profusión de datos que hay por todas partes -y a los que los periódicos dedican muchos recursos- no ha servido, por el momento, para poder establecer consensos claros sobre temas muy ideologizados como cuánta desigualdad hay, cuánta gente vive en la pobreza o hasta qué punto han mejorado las condiciones de vida en el mundo. “¿Tú tienes un dato que dice una cosa? ¡Yo tengo otro que dice la contraria!”

La promesa que ofrecían las nuevas tecnologías para la información y la toma de decisiones resultó más limitada de lo que esperábamos

Y aunque esto sea viejo, tiene un elemento nuevo, el que explotaron los fabricantes de tabaco de los años cincuenta en adelante: simplemente, ya no está claro quién tiene la autoridad para decidir qué es la verdad. Antes quizá fueran los monarcas, los aristócratas, los líderes del partido, el periódico de referencia, una autoridad científica centralizada o los sacerdotes. Hoy, gracias a una profundización de algunos de los valores sagrados de la democracia, como que todos somos iguales y que (casi) todas las opiniones pueden convivir en relativa armonía, ya nadie tiene autoridad suficiente -al menos ante el gran público- para dictaminar lo que es verdadero y bueno y lo que es falso y malo. Si se tienen en cuenta los pros y los contras de esto, quizá sea una buena noticia, pero incluso las buenas noticias suelen tener sus consecuencias oscuras.

No debemos preocuparnos demasiado porque nuestra conversación pública sobre todas las cuestiones importantes sea un insoportable guirigay. Lo ha sido siempre. Pero el derrocamiento de la figura de autoridad ante las grandes masas de consumidores, que puede ser buena, quizá acarree una consecuencia paradójica: que solo las clases altas, que disponen de educación, recursos y tiempo para informarse, puedan hacerlo bien y eso deje a los menos preparados y con menos ingresos a los pies de la propaganda. Aunque quizá no sea así y la capacidad de tragarse sapos sea la misma en todas las clases sociales.