¿Debemos temer a nuestra libertad?

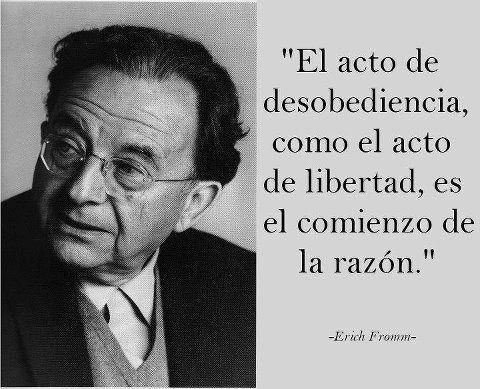

De Fromm al presente político mundial

Desde hace más de ocho décadas, el psicólogo y filósofo social Erich Fromm advirtió que la libertad, lejos de ser siempre un anhelo, puede convertirse en una carga insoportable. En su obra Miedo a la libertad (1941), afirmó que “la libertad no es solo la ausencia de opresión, sino la capacidad de asumir responsabilidad, tomar decisiones y actuar según valores propios”. La ausencia de límites externos, por sí sola, no garantiza felicidad ni seguridad; muchas personas experimentan la libertad como un peso, un riesgo que las lleva a refugiarse en la obediencia, la ideología rígida o el liderazgo autoritario.

Hoy, el escenario político mundial confirma la vigencia de esa tesis. La humanidad enfrenta crisis simultáneas: guerras, desigualdad persistente, migraciones masivas, polarización política y desafíos tecnológicos que transforman la vida social. En este contexto, el miedo a la libertad se ha convertido en un fenómeno global que adopta formas distintas en cada región del planeta.

Dentro de este panorama, Estados Unidos representa un caso paradigmático: una nación que, pese a presentarse como baluarte de la libertad, refleja con intensidad las tensiones derivadas de ese mismo ideal. Allí, la contradicción entre el culto a la autonomía individual y la incapacidad de gestionar colectivamente sus riesgos sociales adquiere una dimensión dramática.

La sociedad estadounidense encarna la paradoja de la libertad: un país que exalta el derecho individual convive con violencia, crímenes políticos y una polarización extrema. Los tiroteos masivos son la manifestación más visible y estremecedora de esta crisis. La memoria colectiva sigue marcada por tragedias como las de Uvalde, Texas (21 muertos, 19 de ellos niños), Búfalo, Nueva York (10 víctimas en un ataque motivado por el supremacismo b lanco), Las Vegas (58 muertos), Orlando (50 muertos) o Sutherland Springs (26 muertos, incluido un bebé en gestación).

Pero no se trata solo de recuerdos: hasta finales de agosto del corriente año 2025, se habían registrado 309 tiroteos masivos en Estados Unidos, con 302 personas asesinadas y más de 1.350 heridas, según la organización Gun Violence Archive. Estos datos confirman que la violencia armada ya no es un hecho aislado, sino una constante que erosiona la vida cotidiana y alimenta la inseguridad nacional.

El origen de este fenómeno también se vincula con la historia. La Segunda Enmienda nació en un contexto de defensa frente a la opresión y los peligros del entorno, pero terminó convirtiéndose en un símbolo casi religioso de libertad absoluta. Hoy circulan en el país alrededor de 270 millones de armas para una población de unos 319 millones de habitantes, y más de un tercio de los hogares posee al menos una. El poderoso lobby de las armas, encabezado por la NRA y los fabricantes, ha transformado la posesión de armas en un bloque político que alimenta la polarización y el miedo.

En tales circunstancias, la libertad se percibe como una carga peligrosa. Los ciudadanos deben equilibrar la autonomía personal con la amenaza constante de violencia interna y política. Como señaló Fromm, cuando la libertad se experimenta como amenaza, la respuesta suele ser huir hacia estructuras autoritarias, ideologías rígidas o una obsesión por la seguridad, aun a costa de restringir derechos fundamentales.

Una dimensión clave de este fenómeno es la dualidad social: por un lado, sectores que se alinean con líderes autoritarios o populistas en busca de protección, identidad y certezas; por otro, ciudadanos críticos que intentan preservar la libertad y la responsabilidad cívica, aunque enfrentan dilemas éticos y riesgos en un entorno polarizado y violento. Esta tensión refleja la huida de la libertad que Fromm describía: “mientras unos se refugian en la obediencia, otros luchan por preservar la autonomía individual y colectiva”.

Estados Unidos demuestra así que el miedo a la libertad no es solo un concepto filosófico: tiene consecuencias tangibles en la política, la cultura y la vida cotidiana. Entre tiroteos masivos, crímenes políticos y debates polarizados, la sociedad enfrenta una paradoja: cuanto más se ofrece la libertad, más se teme ejercerla plenamente.

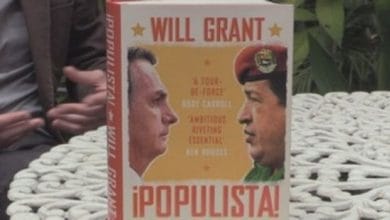

En Latinoamérica, esta huida se manifiesta en la fragilidad de democracias jóvenes y en el ascenso de populismos que capitalizan los temores colectivos. Venezuela y Nicaragua ejemplifican la concentración de poder y la erosión de libertades, donde los ciudadanos buscan seguridad en líderes que prometen orden a cambio de obediencia.

En El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele ha institucionalizado un modelo de control estricto: una población exhausta por la violencia criminal acepta medidas autoritarias que restringen derechos fundamentales. Brasil y México muestran polarización profunda, donde el miedo al caos social y económico refuerza liderazgos populistas. En este contexto, muchos ciudadanos prefieren la certidumbre que ofrece un líder fuerte antes que asumir la responsabilidad de una libertad plena y un sistema democrático funcional.

Europa, por su parte, vive el auge de la extrema derecha y los nacionalismos. Francia, Italia, Alemania, Hungría y Polonia son ejemplos de cómo el miedo a la inmigración, al terrorismo y a la pérdida de identidad cultural fomenta la adhesión a líderes autoritarios. Como en Estados Unidos, coexisten dos tendencias: un sector que se refugia en la obediencia y la homogeneidad, y otro que intenta sostener la pluralidad y la libertad individual. El patrón vuelve a coincidir con lo planteado por Fromm: “el miedo a la libertad lleva a sociedades enteras a buscar seguridad y certidumbre en estructuras autoritarias”.

En Asia, el fenómeno adquiere formas diversas. China representa el modelo extremo de prosperidad controlada: estabilidad y crecimiento económico a cambio de libertades restringidas. Corea del Norte es el ejemplo más radical de servidumbre, donde la obediencia absoluta se impone desde la educación, la vigilancia y el miedo. Japón y Corea del Sur, aunque democracias consolidadas, enfrentan tensiones derivadas de la seguridad regional y de la necesidad de equilibrar la autonomía individual con las amenazas externas.

El miedo a la libertad tampoco se limita al ámbito político o militar; la tecnología ha introducido nuevas dimensiones. Algoritmos, redes sociales y sistemas de vigilancia digital condicionan la información, la opinión y el comportamiento colectivo. Paradójicamente, aunque hoy se dispone de más información que nunca, la autonomía individual se reduce, pues muchos optan por seguir líderes, discursos y tendencias preconfiguradas en lugar de asumir el riesgo de decidir libremente.

Las redes sociales, en particular, se han convertido en instrumentos de manipulación masiva. Plataformas como Facebook, Twitter, TikTok o Instagram no solo difunden información, sino que priorizan contenidos que generan emociones intensas, polarizan audiencias y refuerzan creencias previas. Las burbujas informativas y la propagación de noticias falsas alimentan miedo, desconfianza y hostilidad, limitando el juicio crítico. En este contexto, la libertad de pensamiento se ve amenazada por dinámicas invisibles pero poderosas que operan sobre la mente individual y colectiva.

A ello se suma la intervención de gobiernos mediante tecnologías de vigilancia y manipulación digital. La recopilación masiva de datos, la censura selectiva y la propaganda en redes permiten moldear opiniones, neutralizar disidencias y reforzar la obediencia. La tecnología, así, extiende nuevas formas de control que condicionan decisiones, emociones y conductas, ampliando el alcance del miedo y la obediencia.

Todo ello confirma que la huida de la libertad no se limita a los sistemas políticos tradicionales. La manipulación tecnológica y la vigilancia digital revelan que la libertad moderna requiere no solo coraje político y social, sino también alfabetización digital y vigilancia ética frente al poder tecnológico.

El mundo contemporáneo confirma la advertencia de Fromm: “la libertad no siempre es percibida como un don, sino como un riesgo”. En todos los continentes observamos sociedades que temen la responsabilidad de ejercerla plenamente.

El miedo a la libertad constituye, por tanto, un desafío global: asumirla no solo como un derecho, sino como un compromiso activo con la democracia, la pluralidad y la vida ética de las sociedades. Ignorar esta lección abre la puerta a la obediencia ciega, al autoritarismo y al deterioro de los valores fundamentales que sostienen la convivencia humana.