El hambre desmedida de sus líderes

En Lima había una virgen que lloraba. Era una de esas estatuillas de yeso que, por efectos de la física, sudaba. La cámara se centraba en su rostro. Lloraba porque los peruanos estaban por elegir a un japonés evangélico y no a un escritor blanco agnóstico. Alguien tiró desde la calle, por debajo de nuestra puerta, un volante: una fotocopia con algún dato que amenazaba nuestra fe católica y nos invitaba a una reunión para rezar el rosario. Juntos podíamos vencer al Diablo que podría instalarse en nuestro país disfrazado de un inmigrante nisei, un ingeniero mañoso que por la suerte y el destino, había sido la opción más votada en la primera vuelta, detrás de Mario Vargas Llosa y su alianza de derecha: el Frente Democrático.

Una campaña sucia. Ese era el problema. Caretas y El Comercio, junto a otros medios de prensa, se dedicaron a buscar toda basura que perjudicara al simpático candidato que se paseaba por los asentamientos humanos con un tractor. Hablaba de un cambio: Cambio 90. A diferencia de los comerciales de Vargas Llosa, en que las cámaras y las luces se instalaban sobre el piso de tierra de las casuchas de esteras, en esa recreación de un cierto cariño popular de los inmigrantes serranos asentados en la capital hacia el mensaje del candidato del Fredemo, todo se veía falso. Ese mensaje sonaba inconsistente con el despliegue feroz de publicidad de cada uno de sus candidatos al Congreso. La violencia de millones de dólares en anuncios televisivos en un Perú empobrecido, anunciaba el arribo de una jauría ansiosa de un cargo público, ese que les permitiría recuperar su “inversión por el país”.

Era la lucha de clases, otra vez. Era el odio intenso de un grupo educado y formal que no entendía cómo millones de ciudadanos ignorantes eran capaces de darle su voto a un sombrío candidato en vez de a un peruano predilecto, un orador eficaz, un escritor con el poder para reinstalar al país en el mundo civilizado.

Mi amigo Erwin Chang, cuyo padre era el capo de capos de la venta de arroz (el famoso Don Lucho del programa Trampolín a la fama) un hijo de inmigrantes chinos que había amasado una inmensa fortuna, me contó que desde la casa al lado de su mansión en Monterrico, unos niños rubios habían insultado a gritos a toda la familia Chang, habían lanzado objetos hacia el jardín, obviamente que confundidos, estableciendo un nexo que no existía entre el peruano-japonés candidato y el empresario peruano-chino millonario. Era otra vez el racismo y el desprecio por la verdad que cada cierto tiempo nos marca a los peruanos.

Es verdad que Fujimori puso como segundo vicepresidente al líder de la iglesia evangélica. Millones de peruanos ya habían entendido entonces que la iglesia católica no era sino otra defensora de la clase dominante, era aliada de aquel empresariado que sobrevivía en el mar de corrupción de sucesivas democracias y dictaduras amañadas. Cardenales y Arzobispos eran símbolos percudidos de una clase roñosa, tacaña para compartir el poder y beneficios como educación de calidad, salud gratuita, igualdad ante la ley.

En su plancha de gobierno, Cambio 90 también instaló al representante de los pequeños empresarios: Máximo San Román era la historia feliz del inmigrante de la sierra que llegó sin nada a la capital en la costa y se hizo rico gracias a su trabajo. El evangelista y el empresario empujaron a Fujimori al reconocimiento de las masas y a la victoria. El Frente Democrático se demostró un castillo de naipes y en la segunda vuelta fue sepultado en las urnas.

No ayudó la sinceridad de Vargas Llosa. Dijo que un shock económico era necesario para reestablecer la economía de mercado de una buena vez. No supo evaluar que esa noticia iba ser utilizada por sus enemigos para demonizarlo y –con razón– quitarle votos asustando a millones de peruanos ya empobrecidos, que dependían de los subsidios del estado, de los precios controlados, de una economía enferma para seguir viviendo, mal que bien.

Poco antes de la segunda vuelta electoral hubo un debate. En él se probarían dos cosas. Uno: el talento político de Fujimori. Dos: la voracidad de los medios aliados del Fredemo. Yo, entonces con 17 años, asistí al debate convencido de las virtudes de mi candidato: Mario Vargas Llosa. No podía creer que los peruanos fueran a votar por ese candidato perverso de quien no sabíamos casi nada. Apenas unos meses atrás, su sobrino, Claudio Aritomi –compañero de clases y muy amigo de mi hermano Nicolás– le había contado que había ido al centro de Lima con su tío, con la misión de conseguir firmas para los planillones electorales, a cambio de bolsas de canchita (palomitas de maíz). Una bolsa de canchita para cada peruano que pusiera su firma. Claudio también había filmado con su pequeña cámara de video las imágenes que serían utilizadas en el famoso comercial televisivo donde Fujimori prometía “Honradez, Tecnología y Trabajo”. Yo, que me había leído una tras otra las novelas de Vargas Llosa en la biblioteca de mi universidad, estaba convencido que el escribidor apabullaría al inmigrante nisei, que su argumentos dejarían muy claro quién estaba preparado para gobernarnos. Me equivoqué.

Mientras Fujimori respondía a las acusaciones y soltaba medias verdades cada tanto, a Mario Vargas Llosa se le veía cada vez más metido en esa Torre de Babel donde lo había puesto la literatura. Era hermosa su visión de un país moderno y eficiente, pero su mensaje no conectaba. No conectaba. El señor oscuro que él terminaría detestando y cuya mediocridad describiría mejor que nadie en sus memorias, se le plantó, sacó de la manga una portada del día siguiente del diario Expreso –rancio defensor de los partidos de derecha– en la que ya se anunciaba a Vargas Llosa como ganador del debate. Era la estocada: Fujimori, obviando si la portada era real—lo más probable, ya que los periódicos, igual que yo, se habían alineado desde mucho antes con el Fredemo—, dejaba claro que solo Fujimori representaba a las masas, a los desposeídos. Que el éxito de Vargas Llosa era una fabricación desde los medios.

Si hubiera sucedido hoy, yo me imagino al candidato Fujimori gritando Fake News! desde el podio. Él estaba convencido –con razón– de que sus oportunidades estaban en convencer a un electorado asustadizo, a una mayoría descontenta: de los partidos, de la iglesia, de los poderosos que el presidente Alan García había mantenido alejados del poder mientras, a su manera, pregonándose socialista, arruinaba al Perú en uno de los más flagrantes ejemplos de cómo destrozar a un país desde la incapacidad, la ceguera y el ego.

Ayudó mucho la implícita promesa de que una vez elegido presidente, una potencia económica de entonces, Japón –el milagro de los años 80– iba a mirar con compasión a su hijo peruano y nos iba a lanzar un cable. Fujimori, que no sabía hablar en japonés, dejó que creciera –entre el rumor y la incertidumbre– esa posiblidad.

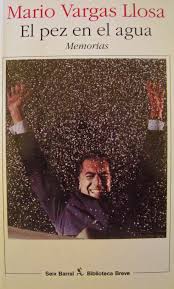

Las masas. La inteligencia (o la ilusión de inteligencia) que nos separa: El bluf de Vargas Lllosa se desmoronó apenas Fujimori lo derrotó en las elecciones. Lo abandonaron los partidos e integrantes de su alianza y él regresó a Europa, desorientado, frustrado, cansado de la experiencia política. Ahí escribió esa maravilla del ensayo confesional que es El pez en el agua.

El candidato hizo lo que había prometido no hacer. El Fujishock fue la receta copiada del plan de Vargas Llosa. Su ministro de economía anunció las terribles medidas en un mensaje por televisión que terminaba con la frase “Que Dios nos ayude“. Yo ya había desistido entonces de convencer a mis padres de la desgracia que nos iba a caer encima si ganaba Fujimori. Más bien las victorias del gobierno de Fujimori en su lucha contra la hiperinflación, el terrorismo y su plan de reinserción del Perú en el mundo me alineó por mucho tiempo al lado de mis padres. Como si un demagogo y político oportunista fuera, tal vez, lo que necesitaba un país enfermo como el nuestro, en esas elecciones de 1990. El Perú era un país mucho más enfermo que los Estados Unidos que hoy me obligan a volver la mirada hacia ese hombre que era yo, 30 años atrás.

El candidato hizo lo que había prometido no hacer. El Fujishock fue la receta copiada del plan de Vargas Llosa. Su ministro de economía anunció las terribles medidas en un mensaje por televisión que terminaba con la frase “Que Dios nos ayude“. Yo ya había desistido entonces de convencer a mis padres de la desgracia que nos iba a caer encima si ganaba Fujimori. Más bien las victorias del gobierno de Fujimori en su lucha contra la hiperinflación, el terrorismo y su plan de reinserción del Perú en el mundo me alineó por mucho tiempo al lado de mis padres. Como si un demagogo y político oportunista fuera, tal vez, lo que necesitaba un país enfermo como el nuestro, en esas elecciones de 1990. El Perú era un país mucho más enfermo que los Estados Unidos que hoy me obligan a volver la mirada hacia ese hombre que era yo, 30 años atrás.

Por supuesto que estaba equivocado. Los demagogos terminan transformándose en esclavos de sus promesas y de su ambición. Los críticos justos se transforman en enemigos, y crece, tal vez incontrolable, la tentación de fulminarlos. El ego los ciega. Es como si fuera un Hobbit que se puso el anillo. El líder se vuelve esclavo del anillo.

Es la misión del pueblo arrancárselo.

Hay que renegar de ese hombre que grita Fraud! y Victory! sin evidencia alguna. La desgracia espera en el futuro, inevitable, a los pueblos que no saben reconocer el hambre desmedida de sus líderes.